【不登校からの高校進学】出席日数が少なくても行ける私立高校はある?公立に進学できる可能性は?

不登校のお子さんをお持ちの親御さんからのご相談はさまざまありますが、中でもとくにご相談が多のが「高校進学」に関してです。「そもそも、中学不登校でも高校に進学できるのか?」というものから、「欠席日数が内申点に与える影響は?」「不登校生は公立高校はあきらめるべき?」といった内容を多くお聞きします。|

今回は「不登校からの高校進学」と題して、中学校生活で欠席日数が多い生徒が高校を志望する際の選択肢について、詳しく解説していきましょう。

「不登校だと高校進学は不利」と言われる理由

「不登校だと高校受験で不利」、残念ながらその通りだと言わざるを得ません。

志望する高校を受験(出願)する際、高校側に多くの書類を提出します。そのうちの1つ「調査書」が、多くの高校で合否判定をする際の重要資料として用いられるからです。

調査書には「教科の学習」や「特別活動」など、さまざまな観点から生徒の中学校生活の様子が記入されています。そして9教科の成績とともに「欠席日数」も記載されることになっているのです。

欠席日数が多いという事実は、3年間中学校にきちんと出席した生徒よりも高校側に与える印象はマイナスになってしまうので、入試の選考の段階で不利になるというわけです。

また欠席が多いためにテストを受けられずにいると、成績も必然的に下がってしまいます。調査書に記入される成績(内申点)は主に日々の授業態度や定期テストの結果を元につけられていますから、欠席日数が多いと内申点も低くなってしまい、やはり不利になってしまうのですね。

「不登校だと高校受験で不利」、と言われる理由は「欠席日数および不登校の影響を受けた成績が調査書を通じて高校に送られるから」に他なりません。

不登校になった子どものその後は?

子どもが不登校になると、その後の将来がイメージできなくなり暗い気持ちになる人もいるでしょう。現在は不登校になっても、その後の選択肢が広がっています。ここでは、文部科学省が行った調査から、不登校になった子どもがどのような進路にすすんだのかを解説します。

20歳の時点で8割以上が進学・就職

中学校や高校などで不登校を経験した生徒は、20歳の時点で8割以上が進学や就職の道を選んでいます。文部科学省が不登校だった中学3年生を追跡調査した結果、81.9%は就学や就職をしているというデータが示されています。

具体的な内訳は、就学・就職が18.6%。就学のみが27.8%、就業のみが34.5%でした。大学や短大、高等専門学校に就学した生徒が22.8%、専門学校や各種学校などに就学した生徒が14.9%です。

不登校になっても、高校などに進学してから就職したり、さらに専門学校や大学などに進学したケースもあるとわかります。

20歳を過ぎてから進学・就職する人もいる

不登校になったその後、20歳を過ぎてから進学や就職をする人もいます。文部科学省の調査では、20歳時点で就学も就職もしていない人が18.1%でした。あくまでも20歳での調査なので、その後に進学や就職する人がいる可能性もあるでしょう。

同じ調査で、20歳現在の就学先が高等学校と答えた人が9%いました。不登校になり、すぐには高校に通えなかったとしても、高校卒業を目指し学ぶ人がいるとわかります。不登校のため同級生とは時期がずれても、進学や就職を目指せるのです。

引きこもりになる人もいる

中学校や高校で不登校になった場合、そのまま引きこもりになる人もいます。内閣府が40?64歳までの引きこもりの人に行った調査では、初めて引きこもりになった年齢が15?19歳と答えた人が2.1%いました。

中学校や高校で不登校になった後、進学や就職をする人が多い傾向ですが、そのまま引きこもってしまう可能性もあるとわかります。

高校受験の「不登校枠」とはどういうこと?

近年増加傾向にある不登校生への配慮を明記する教育委員会も増えています。それが「不登校枠」と一般的に呼ばれているものです。

「高校入試の不登校枠」と聞くと、あたかも不登校生のために特別な募集人員枠が割かれているような印象を受けますが、そうではありません。

高校入試では、当日の学力検査の結果と調査書等の記録を総合的に判断して合格者が選抜されます。「不登校枠」というのは、選抜の際に調査書のうち欠席等に関する記録を見ない、あるいは個人的に面接を行う等の「特別な配慮がなされる」という意味です。

どの学年の記録がどの程度記載されるかは自治体によって異なります。詳しくはお住いの自治体の教育委員会「高校入試」についてのホームページ等でご確認ください。

不登校という記録があると、確かに高校入試において不利にはなります。「不登校枠」を狙ったとしても、一般の受験生は選抜の参考にしてもらえる調査書の記録が一部不足するため、その分を補うだけの学力検査結果がないと合格は難しいでしょう。

しかし受験・合格の道が閉ざされているというわけではありません。ここからは「高校に通いたい」というお子さまの希望を叶える方法を探っていきます。

不登校生が狙うべきは「私立高校」!

不登校生は、確かに「欠席が少ない他の受験生と同条件で受験を競う場合」は不利になります。しかし受験の仕方によっては高校進学も十分に可能!不登校生が高校進学を希望する場合は、不登校生でも受かりやすい入試方法を選択する戦略が大切です。

一般的に公立高校より私立高校の方が、不登校生は受かりやすいと言われています。その理由を解説していきましょう。

調査書を選考の資料としない高校もある

詳しくは後ほど「不登校生が公立高校を志望する際に押さえるべきポイント」で解説しますが、公立高校では合否選考の際に調査書をまったく考慮しない高校はありません。学力検査の結果と調査書のどちらを重視するかは高校ごとに異なりますが、合否選考において少なくとも2~3割は調査書の記載内容を考慮することになっています。

ところが私立高校の中には、「一般入試では調査書は選考に影響を与えない」と公表しているところもあります。当日の学力試験の結果だけで合格者が選抜されるということですね。この方式を採用している高校に出願すれば、中学時代に不登校だったとしても、試験当日に十分な結果を残せれば合格できる、ということになります。

学校ごとの選考方法は募集要項に書いてある、もしくは学校説明会で案内があることが多いので、高校ごとに確認してみてください。学校説明会では個別相談の場を設けるケースがあるので、直接質問してみるのも方法です。

ただし、「調査書を選考の資料としない」という方針を採用している私立高校は難関校であることがほとんど。受験までにハイレベルな学力を身につけておくことが必要です。

個別の事情に配慮してくれる高校もある

私立学校は公立高校よりも建学の精神や独自の校風が尊重されています。この方針は入試制度においても同様で、受験生個別の事情への配慮やその度合いも高校に委ねられています。その結果、中には「うちは不登校でも構いませんよ」と言ってくれる高校も出てくるというわけです。

個別の事情への配慮の有無や度合いについては、募集要項といった公的な資料には載っていないことがほとんどですが、ぜひ高校に問合せてみてください。

反対に高校によっては「出願可能な欠席日数の上限」が決められているケースもあるので、不登校のお子さんをお持ちの親御さんなら知っておいて損はない情報です。

通信制という選択肢もある

ここまでは「全日制私立高校」を受験する場合を想定して解説してきました。不登校のお子さんにとってはもう1つ、「通信制高校」という選択肢もあるということをご紹介しておきましょう。

私立の通信制高校は、現在全国に175校あります。ちなみに公立の通信制高校というものもあり、その数は全国で78校。(※いずれも令和元年5月時点)

通信制高校を考える際は必然的に私立高校という選択になることが多いということですね。

ちなみに「ネットの高校」として有名になった学校法人角川ドワンゴ学園が運営する「N高等学校」も私立通信制高校の1つです。

「通信制高校」の概要から受験方法まで

ここからは通信制の高校について詳しく解説していきます。私立と公立という違いはありますが、全体的な概要は共通しています。

「通信制高校」とは通信教育で卒業資格を得る高校のこと

通信制高校とは通信教育、つまり学校に通わない形で教育を受け、所定単位を取得することで卒業資格を得られる高校のことです。

全日制高校は月曜から金曜まで毎日の通学が必要ですが、不登校生にとっては「学校に通う」こと自体が高いハードルとなってしまいますよね。その点、自宅にいながら高校教育を受けられる通信制高校は、不登校生にとってやさしい形態と言えるでしょう。

ただしまったく通わなくていいかというと、そうではありません。卒業資格を得るためには、高校ごとに定められている「出席日数」は最低限満たす必要があります。週あたりの通う日数を自分で決めるスタイルの学校や、年1回開催されるスクーリングの参加だけでOKなど学校によって異なりますので、詳しくは学校のホームページ等でご確認ください。

通信制高校の出願資格と受験方法

通信制高校は中学校、あるいはこれに準ずる学校を卒業した者、もしくは同等以上の学力がある人なら誰でも出願できます。ただし高校を卒業している人は入学できません。

実際に通う生徒層もじつにさまざまで、中学を卒業してすぐに入学する人もいれば、社会人になってからの学び直しに利用する人、仕事を引退し第二の人生の生きがいとして通う人もいます。

また「学びたい人を応援する」というスタンスで設立されているため、受験して不合格になるということはよほどでないかぎりありません。不登校でも同様で、調査書の記載内容が良くないからといって落ちることはありません。

入試は主に書類選考と面接で行われます。高校によっては簡単な筆記試験を行う場合もありますから、要項をよくチェックしましょう。

不登校生が公立高校を志望する際に押さえるべきポイント

不登校生には私立高校がおすすめ、と言われてもさまざまな事情から公立高校を志望したい場合もありますよね。ここからは不登校生が公立全日制高校合格を狙う際に重要になるポイントを解説していきます。

公立高校には「学力検査結果重視の高校」と「調査書重視の高校」がある

公立高校の入学者選抜は、各都道府県の教育委員会が詳細にルールを定めています。ほとんどの教育委員会が選抜の資料として「学力検査の結果」と「調査書の内容」の重視比率を公表しているので、お住いの都道府県教育委員会発表の資料をご確認ください。

たとえば「学力検査の結果」と「調査書の内容」の比率が7:3の高校は、学力検査の結果の方を重視するということです。この場合、調査書はボーダーラインぎりぎりの数人の合否を決める際に資料とされることが多いようです。

一方、「学力検査の結果」と「調査書の内容」の比率が3:7なら、先ほどとは反対に合否選考の際に調査書の方が重視されるというわけです。

では学力検査の結果を重視する高校に出願すれば良いかというと、問題はそう簡単ではありません。学力検査の結果を重視する高校というのは、どの都道府県でも偏差値レベルの高い高校に多い傾向になっているからです。つまり学年上位の成績をとる生徒たちが出願する高校ばかりということです。

公立全日制で「学力検査結果重視」の高校を狙う場合は、学年上位の生徒たちと争える力を付ける必要があるということになります。

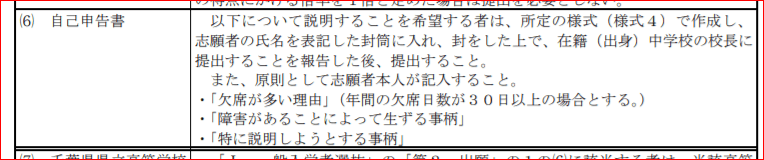

不登校の理由を高校に伝える「自己申告書」制度を利用しよう

不登校生が公立全日制高校へ出願する際は、「自己申告書」制度の利用がおすすめです。

「自己申告書」制度とは、欠席日数が多い生徒がその理由を高校に説明できる書類のことです。原則的にどの都道府県にもある制度なので、詳しくは学校の先生か教育委員会のホームページをご覧ください。

たとば千葉県は、県立高校入試の実施要項に以下のような記載があります。

画像引用元:https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2020/koukounyuushi/documents/03r3ippan.pdf

※2ページ目部分

また別室受験が認められるケースもあります。

「自己申告書」制度や「特別な配慮が必要なケース」については、学校の先生も知らない、あるいは積極的に周知してくれない場合もあります。公立全日制高校を志願する場合は、ぜひ直接問い合わせてみてください。

公立希望なら「チャレンジスクール」や「定時制」という選択肢もある

公立高校には全日制以外にもさまざまな選択肢があるのをご存知ですか?ここからは公立高校の「チャレンジスクール」や「定時制」について解説していきます。

「チャレンジスクール」とは不登校生のための都立学校

「チャレンジスクール」とは、小中学校の不登校、高校退学などを理由に「学校に通えなかった生徒」をサポートする目的で設置されている公立高校のことです。

「チャレンジスクール」というのは東京都での名称ですが、同様の取り組みは各地に広がりつつあり、大阪府や神奈川県では「クリエイティブスクール」、埼玉県では「パレットスクール」という名称で設定されています。

原則的に定時制(午前部/昼間部/夜間部の三部制)を採用しており、学校ごとにさまざまな選択科目が設けられているのが特徴です。また入学選抜では学力検査や調査書は不要で、志願申告書と作文、面接で合否が判定されます。

履修した授業の単位を取得し、卒業に必要な単位が取得できると高校卒業資格が得られます。最長6年間まで在籍が可能となっています。

「不登校生や中途退学生」に特化している点が、この後解説する「定時制高校」との違いですね。まわりも自分と同じ境遇の仲間ばかりなので、心理的なハードル低く通える点がメリットです。

「定時制高校」とは全日制より時間の自由度が高い高校のこと

「チャレンジスクール」はまだ限られた都府県にしか存在しませんが、「定時制高校」はすべての都道府県に設置されています。

もともとは戦後の混乱期に、学校に行くより働かなければならなかった、事情があって高校に進学できかったという人を対象に、後期中等教育の機会を与えるという目的で設置されたのがはじまりです。その後社会の変化とともに、多様な学びのニーズに応える場へと変わりつつあります。

これまで主流だった「夜間部」、つまり夜に通学する部に加えて、近年は「午前の部」「午後の部」を開設、日中に通うことができる定時制も増えています。日中に通うなら全日制と同じではないかと思われるかもしれませんが、定時制は「学ぶ時間が選べること」「授業時間が短いこと」が全日制との違いです。

また「学校に足を運ぶ必要がある」という点が、自宅で勉強できる「通信制高校」との違いでもあります。

定時制で高校卒業資格を得るためには、「3年以上の在籍」および「74単位の修得」が条件となります。単位の取得が「学年制」か「単位制」は、学校によって異なるのでチェックしてみてください。多くは4年間で卒業できるようになっていますが、履修方法によって3年での卒業も可能です。

定時制高校は全日制と同様、通常は4月に新学期が始まります。入学にあたっては基本的学力試験や作文、面接などが課されますが、「学び直し」を応援するのが定時制です。難しいものは出題されませんし、不合格になることもほぼありませんので安心してチャレンジしてみてください。

進路で後悔しないために大切なこと

不登校になった後、後悔で終わらせず次の進路に生かすには、親子で気をつけるポイントがあります。ここでは、子どもが不登校になった後にできる大切なことを、親と子に分けて解説します。

親ができること

不登校になった子に親ができるサポートは、生活面やメンタル面のフォローです。子どもが希望する進路を見つけられるよう、上手にサポートしましょう。ここでは、不登校の子に親ができることを6つ紹介します。

子の自己肯定感を高める

親は、不登校になった子どもの自己肯定感を高めるようサポートしましょう。不登校の理由はさまざまですが、学校に行けないほど自信を失っているのは確かです。休むことがさらに自分を追い詰めている可能性も。

「充電するためにしっかり休んで」と伝え、子どもの状態を認めてあげましょう。安心して休めば、自然と前向きな気持ちを持てるようになるでしょう。

規則正しい生活をサポート

不登校になった後の子どもに対し、規則正しい生活ができるようサポートしましょう。自由な時間が増えると、就寝や起床が遅くなりがちです。乱れた生活リズムでは、心身の健康が保たれません。

復学や次の進路を見据え、起床時間の声がけや食事時間を決めるなどのサポートをしましょう。

急かさないようにする

不登校になった後、子どもを学校に行くよう急かしてはいけません。不登校になったばかりの頃は、子どもも考えが混乱しており気力が失われている状態です。今後の進路について親から急かされても、どうにもならず引きこもってしまうでしょう。子どもが回復してきたころを見計らって、今度のことを話し合うとよいでしょう。

進路についての情報を集める

子どもが不登校になった後、今後の進路情報を集めておきましょう。不登校から立ち直ったあとの話し合いで役立ちます。

不登校になった後の進路は、復学や転校のほか、高卒認定や就職などさまざまな道があります。子どもに合った進路を考えておき、学校の資料請求などをするとよいでしょう。子どもと今後の進路について話し合うときの参考資料になります。

第三者とつながる

子どもが不登校になった後は、親が第三者とつながることも大事です。子どもへの具体的な手立てが分かり、親の心が軽くなるでしょう。

身近な相談先は、学校の先生やスクールカウンセラーです。子どもが不登校になった原因を探り、解決できる可能性があります。そのほか、引きこもり支援センターや児童相談所でも、不登校の相談を受け付けています。

不登校を支援する民間団体の利用もよいでしょう。不登校の子どもを抱える親の会に入るのもおすすめです。同じ境遇の人と知り合えるので、今後のヒントが得られるかもしれません。

親の人生も大切にする

不登校の子どもを持つ親も、自分の人生を大切にしましょう。親の気持ちが不安定になると、子どもが罪悪感を感じ、不登校からの回復も遅くなってしまいます。親も割り切って気分転換の時間をとり、気持ちの安定を図りましょう。

パソコンを使った在宅ワークや作品作りなど、家でできる仕事を見つけるのもよいでしょう。料理やガーデニングなどの趣味を作るのも気分転換になります。

子どもができること

子どもが不登校になった後、気持ちが落ち着いてきたら今後について話し合い、できることを探りましょう。ここでは、不登校を後悔で終わらせないために、子どもができることを解説します。

自宅でも勉強を続ける

不登校になっても、自宅で勉強を続ける努力をしましょう。学習の遅れが少なくて済み、復学や別の進路に進む自信につながります。

教材を活用して自分で勉強できるならよいですが、新しい単元を自主学習するのは難しいものです。不登校に理解のある塾や家庭教師を利用するのもよいでしょう。しかし、不登校の子どもが塾に通ったり、慣れない人が家に来て教えたりするのは現実的ではありません。

不登校になったお子さんの学習サポートなら、オンライン家庭教師ピースにおまかせください。オンライン授業なので、周りの目を気にせず学習できるのが特徴。ゆっくり自分のペースで学習できます。

また、ピースではお子さんとの信頼関係を第一に考えております。相性のよい講師のマッチングを行い信頼関係を築きながら、学校を休んだ分の単元をていねいに指導。わからない所もしっかり復習するので、復学や新たな進路に自信をもって進めます。

「オンライン学習のイメージが掴めない」「子どもに合うか不安」とお考えの方には、無料体験授業がおすすめです。実際に授業を受け、ピースの雰囲気を体験できるのでぜひお試しください。

将来何をしたいかを考える

不登校で休んでいる間に、将来何をしたいか考える時間を持ちましょう。やりたいことは勉強でも仕事でもかまいません。進みたい分野が見つかれば必要な学歴や資格がわかり、進むべき目標が見えるでしょう。

何をしたいかわからない場合は、復学や転校などで高校卒業を目指すのもよいでしょう。高卒資格を持っていれば、就職や進学などの選択肢が広がります。

体力を維持する

不登校になった後、体力の維持も大切です。引きこもると体力が低下してしまいます。復学や就職などに備え、散歩やジョギングなど簡単な運動から始めてみましょう。人目が気になるなら夜の外出でもかまいません。外の空気を吸うのは、よい気分転換にもなるでしょう。

興味がもてる経験を積む

不登校になった後、興味が持てるものの経験を積むのもおすすめです。好きなことに没頭するのはストレス発散にもなり、将来の進路を考えるきっかけとなるかもしれません。たっぷりある時間を有効に使い、読書やイラスト、音楽など興味のあるものに取り組んでみましょう。

中学生が不登校になったときのオススメの勉強方法

不登校中も勉強の進学のことを考えると勉強の機会をもって欲しいと願うのが親心です。ここでは、不登校中でも取り組める勉強方法をご紹介します。

1.問題集や参考書で自学する

参考書や問題集で自学する方法もあります。

ただし知らない内容を自力で学ぶというのは骨が折れる作業です。心身の調子の良いときに限る、無理強いはしないといった親の関りが大切になってきます。

2.通信教材を利用する

中学生向け通信教材は、5教科・様々なレベルに対応したものがあります。お子さんに合ったものを選んであげてください。

ただし通信教材は「自分で頑張る」ことが基本スタイル。お子さんが学習計画を立て、一人でコツコツ取り組めるタイプならいいのですが、溜まった提出課題が心の負担になる可能性がある場合は慎重に検討しましょう。

3.オンライン家庭教師を利用する

オンライン家庭教師とは、パソコンなどの画面越しに講師が1対1で指導するという学び方です。自分のペースで勉強でき、決まった曜日・時間に授業があることが生活のメリハリになってくれます。

不登校生の指導に長けたオンライン家庭教師も増えています。指導する側がお子さんの繊細な気持ちに配慮してくれるのは助かりますね。

「家族以外に自分を応援してくれる人がいる」という感覚は、心の強い支えになるもの。お子さんのペースを大切に、無理なく学べる環境をお探しの方にオススメできます。

オススメの通信教育4選

不登校の子には、家庭で学習できる通信教育が取り組みやすいです。条件が合えば、通信教育でも登校扱いとなる可能性もあるため、復学への足掛かりとなります。

文部科学省の調査では、自宅でタブレットなどのICT機器を使って学習し、出席扱いとなったケースもあります。。

通信教育で登校扱いとなるには、学校ごとに対応が違うため問い合わせてみるとよいでしょう。

ここでは、不登校の子におすすめの通信教育について4つ紹介します。

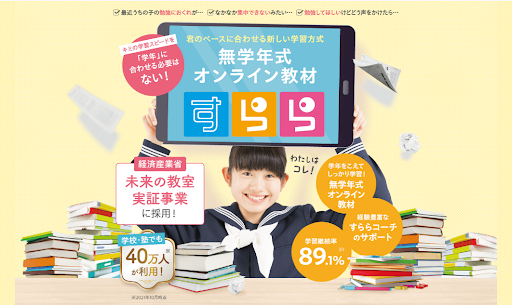

すらら

引用:株式会社すららネット「すらら」

すららは、学年にこだわらず学べる無学年方式が特徴のAIドリルです。すららのシステムは自宅学習のほか、学校や塾でも採択されています。

すららの無学年方式は教科書通りの学び順ではなく、系統ごとに学ぶのが特徴です。小学校から高校までの学習単元を網羅しており、苦手な単元は基本的な内容まで戻って学習できます。問題練習から理解が足りない部分をAIが判断し、苦手なところを効率的に復習できるのもポイントです。

スマイルゼミ

引用:株式会社ジャストシステム「スマイルゼミ小学生コース」

スマイルゼミは専用タブレットを使った通信教育です。中学生講座では9科目すべて学べるので、実技教科でもまんべんなく知識をつけることができます。タブレットが今日学習すべき内容を選んで誘導するので、効率よく学習できるのがポイントです。

また、教科書に合わせた進度で学習できるため、復学を目指しているお子さんにも合っています。

進研ゼミ

引用:Benesse「進研ゼミ小学講座」

進研ゼミは紙教材とタブレット学習を選べる通信教育です。テキストは教科書に対応しており、学校と同じ進度で学べるのがポイント。スマイルゼミと同様にAI分析を行い、苦手を克服しながら学力アップを目指せます。

人気アニメなどのタイアップも豊富で、子どもを飽きさせないよう工夫された通信教育です。

スタディサプリ

引用:RECRUIT「スタディサプリ中学講座」

スタディサプリは動画視聴を中心とした通信学習で、小学生から高校生までの講座が開設されています。有名講師の授業動画が豊富にそろっており、家にいながらわかりやすい授業を受けられるのが特徴です。

動画は要点を短くまとめており、集中力の続かない子でも飽きずにみられる利点があります。動画を見るのが好きな子や、動画のほうが理解しやすい子に向いている学習方法です。

高校進学準備に「オンライン家庭教師」がオススメの理由

不登校の中学生が高校を目指すときに欠かせないのが「中学の学習の基礎力」です。全日制高校進学を希望する場合は、もちろん高校入試で合格点を取る学力が不可欠。定時制高校や通信制高校は中学の復習から始まることが多いのですが、スムーズに学習をスタートするために「正しい勉強習慣」を身につけておきたいですよね。

高校に向けて中学の基礎学習や勉強習慣を身につけるときにおすすめなのが「オンライン家庭教師」です。

オンライン家庭教師が不登校生と相性がいい理由①自宅で学べる!

オンライン家庭教師とは、先生と生徒が1対1の家庭教師指導をオンラインの形式で受けられる教育サービスのことです。一番の特徴は一般的な学習塾のように通塾する必要がないこと。パソコンやタブレット、スマホの画面を通して直に指導を受けられるので、自宅の落ち着ける環境で勉強できるのです。

特に友人関係などが理由で不登校になっているお子さんの場合は、学校以外でも「同級生の視線」は気になりがちですよね。学習塾は学校ではありませんが、近隣の生徒たちが通う場所ですから、同級生と顔を合わせることもないとは言い切れません。

せっかく勉強したいとう意欲を持って塾に通い始めても、周りの目が気になって続かなかった、というお話は実際よくあります。勉強以外の要素が原因になって、勉強の機会を手にできないのはとてももったいないことです。

オンライン家庭教師は自宅で学べるので、周りの生徒たちの視線が気になることはありません。また普段自分がいる環境のまま勉強できるので、環境の変化に敏感なお子さんでも心配ありませんね。不登校のお子さんが、自宅で・効率よく勉強できるようになるサポート、それがオンライン家庭教師です。

オンライン家庭教師が不登校生と相性がいい理由②授業の時間帯・曜日、講師も選べる!

一般的な塾の場合、「あなたの授業は〇曜日、××時から90分間」と授業の曜日や時間帯が固定されます。授業も夕方以降から始まりますよね。欠席しても授業は進み、別の日に補習を受けないといけないこともあります。

不登校になっている原因が気分の浮き沈みの激しさや、決まった予定通りに行動するのが苦手という場合、塾のように授業が固定されるとかえってプレッシャーになり続かなくなる可能性があります。

さらに講師との相性もお子さんにとっては外せない重要な要素ですよね。講師が自分には合わないと感じたときに、「無料で」「何度でも」交代できると安心です。

オンライン家庭教師のピースネットなら、授業の曜日や時間帯がご家庭の都合に合わせて自由に選択できる上、講師の交代も何度でも無料でできます。お子さまに過度に負担をかけることなく、お子さまのペースで勉強が始められる点は検討してみる価値があります。

オンライン家庭教師が不登校生と相性がいい理由③自分に合ったペースで勉強できる!

勉強は一度ついていけなくなると、どんどん遅れてしまいます。ところが学習塾は一般的に学校の授業進度や受験に合わせてカリキュラムが組まれているため、そもそも不登校のお子さんが通うのは難しいのです。

お子さまに必要なのは、

- 目標を決め

- 必要な学年や単元までさかのぼり

- 自分の理解度に合わせて学習を進めてくれる

そんな存在ですよね。

また勉強から離れている期間が長くなると、「さあ、勉強しよう」と言われてすぐ勉強モードになれるわけではありません。まずは机に向かう、習慣を付ける、学習スケジュールを立てるというところからサポートが必要です。

オンライン家庭教師のピースネットは不登校のお子さまのサポートに実績と自信があります。お子さまに信頼してもらうことを最優先に考え、一人ひとりのペースに合わせてカリキュラムを作り、進めます。必要だと判断したら、授業以外の自主学習のやり方や宿題指導もしています。

勉強の習慣作りから目標達成まで、しかも自宅にいながら、お子さまのペースで。全てが敵うのが「オンライン家庭教師のピースネット」です。

まとめ

不登校の中学生が高校進学を希望した際の選択肢について解説してきました。全日制を希望するなら私立高校を、公立高校志望なら「自己申告書制度」の活用を。また全日制以外でも通信制やチャレンジスクール、定時制という進路もあるということが分かりましたね。

大切なのは「お子さん自身がどうしたいか」です。まずはお子さんの希望をよく聞くこと、そして行けそうなら学校見学に行ってイメージを広げてみるのも良いでしょう。お子さんにとって最適な進路が叶うことを願っています。