【中学生】数学が得意になりたい!苦手な4つの原因とタイプ別おすすめ勉強法

数学は英語と並ぶ、中学生の主要科目です。一方、学年が上がるにつれて難しくなる内容に「数学は苦手」「よくわからない」「計算だけならできるのに」といった声も聞かれます。

数学を得意にしておくと、テストや高校入試でライバルより有利になれるのは言うまでもありません。では、どのような勉強に取り組めば数学を得意教科にできるのでしょうか。

この記事では中学生が数学の苦手を克服し得意にする方法、得点を高いレベルで安定させる勉強法を解説します。

最後まで読むと、きっと今日からの数学学習に一筋の光が見えるはずです。

それでは早速、はじめていきましょう。

そもそもなぜ数学が苦手なのか、考えてみよう

「数学が苦手」「数学が得意になりたい」中学生にはじめに考えてほしいのは、苦手の原因、つまり「どうして数学が苦手なのだろうか」という点です。

「苦手というほどではない」場合なら、得点につながらない原因を考えてみましょう。

多くの中学生が数学で思うような結果を出せない原因は、大きく分けて4つあります。それぞれを詳しく解説します。

原因1. 「問題文が理解できない」

学習指導要領の改訂や大学入試改革の影響で、中学で出題される数学の問題は「読解力」が必要なものが増えています。

読解力が必要な問題を解くためには、3つの力が必要です。

- ◎ 読解力が必要な文章題を解くための3つの力

- 文章を論理的に読み解く力

- 必要な情報を的確に抽出する力

- 情報を数式に置き換える力

本来は3つの力を別々にトレーニングするのが望ましいのですが、授業では単元の学習を進めながらすべてを同時進行で扱います。自分の力とじっくり向き合う手段も時間もないため、中学生は自分に足りない力がどれか自覚できません。

そしていつの間にか、「問題文が読めない」「読んでも何を言っているか理解できない」と苦手意識の蓄積につながってしまいます。

原因2. 「解答の方針が立たない」

問題文の日本語は理解できるが、どのように解き始めたら正解にたどり着けるのか思いつかないというケースもあります。

このケースは、数学の世界でいう「解答の方針」を立てる力が不足していることが原因です。解答の方針とは「与えられた問題を解くために必要な知識(定義・定理・公式)は何か、またどのように組み合わせ、どのように解き進めれば解答にたどり着けるかの筋道づくり」です。

中学数学は学年が上がるにつれ、また高校入試が近づくにつれて問題の難度が上がります。難しい問題ほど、いきなり解いてもとけません。まず問題と向き合い、どうやって進めれば解けそうか筋道を考えるワンクッションが必要です。

数学が苦手な中学生の中には、この「方針立て」ができていないケースも見られます。

原因3. 「解き方は”なんとなく”わかるが、手が進まない」

「解き方(方針)は立ったものの、いざ解き始めると進まない」と、数学への苦手意識を高めている人はこの項目を良く読んでみてください。

方針が立ったはずなのに解き進まない原因は、2つに分けられます。

|

方針が間違っていれば、そもそも解き進められるわけがありません。解いていて「何かおかしい」「違うかもしれない」と気付いた違和感を見逃さず、再度方針立てから始めてみましょう。

方針は合っているはずなのに進まない場合は、おそらく計算力が原因です。計算力が足りないと計算に時間がかかり、解答の方針を途中で忘れてしまったり、何を求めたかったのか混乱してしまったりして結局解答に至れずに終わります。

原因4. 「計算の仕方がわからない」

数学の基本中の基本である「計算」のやり方は、正しく理解できているでしょうか。

「文字と式」と「方程式」の違いは理解できていますか?

連立方程式の解き方はどうでしょうか。多項式になったときの計算、また根号を含む計算もできますか?

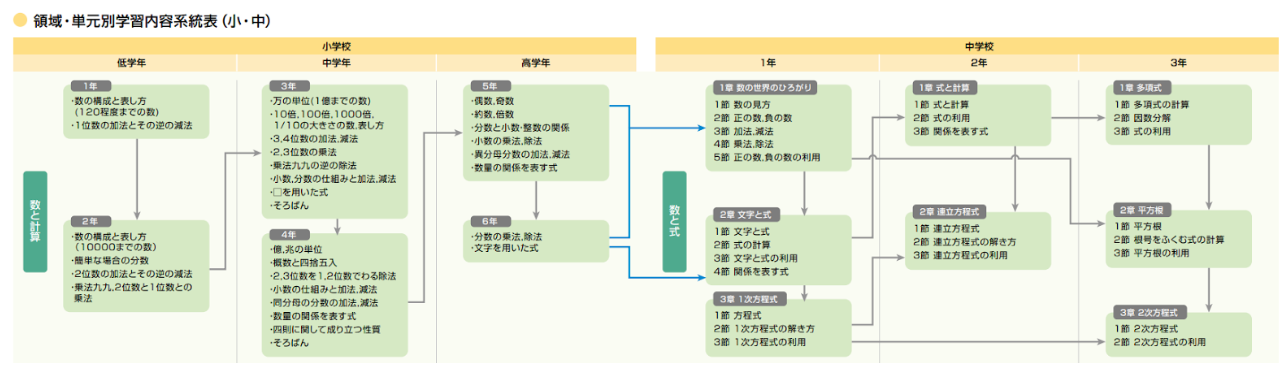

あるいは小学校で習った内容もしっかり習得できているでしょうか。小学校の算数では、中学数学の土台となる考え方を習得します。

下の図をご覧ください。図は、小学校・中学校で学ぶ算数・数学のうち「計算」領域のつながりを示したものです。小学校から中学校まで、深く相関していることがわかります。

参考:令和3年版 数学の世界 領域・単元別学習内容系統表|大日本図書

どうしても数学が苦手だという中学生は「計算をなんとなく、手だけを動かして進めていないか」「操作の意味を本質的に理解できているか」、振り返ってみましょう。

中学数学の苦手を克服するためのポイント

始めに、数学の苦手を克服するための大事なポイントについて紹介します。

始めに、数学の苦手を克服するための大事なポイントについて紹介します。

まずは、自分が数学のどこに苦手を感じているかに、しっかりと目を向けてみましょう。

自分の「つまずきポイント」を見つける

数学に苦手意識がある人は、一度自分がどこでつまずいているかを見極めることが大切です。

つまずきポイントに違いがあれば、対処方法も変わってきます。

そのため、自分が「何に・どこでつまずいているのか」をはっきりさせることは非常に重要です。

ここでは、以下のつまずきポイント2つを例に出して考えてみましょう。

公式・ルールがわからない

基本問題でつまずいている人は、まず「公式やルールを覚えているか」を確認してみましょう。

教科書でその単元を確認し、一つでも覚えられていないルールや公式があれば、頭に入れる必要があります。

もちろん覚えるだけでなく、公式やルールを使いこなして問題が解けるようになることが大事です。

教科書には、公式やルールを使いこなすための基本問題も載っているので、それらで練習しながら覚えていくと良いでしょう。

応用問題がわからない

「基本問題はできるけど、応用になるとわからなくなる」という人は、おそらく公式やルールについては覚えられているはずです。

しかし、公式やルールを丸暗記しているだけで、難しい問題での使いこなし方を理解していないと、少しひねった問題になった途端に解けなくなることがあります。

応用問題が解けるようになるには、それだけ多くの問題を解いて練習を重ねることが不可欠です。

後ほど紹介する、ワークや問題集を活用した勉強の仕方を参考にしてみてください。

わからない「原因」をはっきりさせる

わからない問題に出会ったとき、すぐに答えを見て解答を書き写しているだけでは、なかなか苦手を克服することができません。

- どこまではわかって、どこからわからないのか

- なぜ模範解答のような解き方になるのか

- 自分はなぜそれがわからなかったのか

このように、その問題が解けなかった原因をとことん考えてみましょう。

原因がわかれば、おのずと自分がどう対処すればいいのかが見えてきます。

- このパターンの時に、この公式が使えることを理解できていなかった

→ もう一度教科書を読み直してみよう - この図形の場合の補助線の引き方を知らなかった

→ 同じ図形を使った問題で練習してみよう - 初めて見る解き方だった

→ 教科書やノートに見落としがなかったか確認してみよう

数学に限らず、どんな問題を解くときも「わからない原因を明確にする」ことを意識してみましょう。

自力で「できる」までやる

解答を見て「なるほど、こうやって解くのか」と理解したのに、あらためて問題を解くとやっぱりできなかったという経験はありませんか?

数学においては特に「わかる」と「できる」は別物です。

定期テストや受験本番で点数をとるためには「できる」問題を一つでも多く増やしておくことが重要になります。

ワークや問題集で勉強するときは「わかる」にとどまらず、何も見ずに自力で解けるまで繰り返し練習しましょう。

逆に自力で「できる」までしっかりと準備をしておけば、本番でも力を発揮することができますよ。

<全中学生共通>数学が得意になる3つの方法

「数学が苦手だから」とあきらめるのは早計です。今から取り組みはじめ、数学が得意になれる方法が存在します。

大切なポイントはたったの3つ!

ただし、積み重ねてきた苦手の克服なので時間はかかります。コツコツと半年続けるつもりで取り組んでみてください。

半年後の数学テスト結果が見違えるはずです。

ポイント1. 解答・解説は積極的に見る

数学の問題には「正しい解き方」が存在します。誰も、オリジナルの解き方を考案し解くことは求められていません。

数学が得意な人というのは、この「正しい解き方」をたくさん知っている人、解き方の引きだしが多い人をいいます。たくさんの解き方を知っているため、どのような問題でも解ける「頭のいい人」に見えるのです。

数学が苦手な中学生がまずやるべきは、できるだけ解き方の引きだしを増やすことです。

ちょっと考えてもわからない問題に出会ったら、すぐに解答・解説を見て正しい解き方をインプットしましょう。インプットしたら、その解き方を使って実際に解いてみてください 。この作業を繰り返すと、徐々に正しい解き方の引き出しが増えていきます。

ポイント2. 例題の解き方は暗記してOK

例題には、その単元のもっとも基本的な問題・重要な問題が登場します。またその後に登場する問題は、例題の考え方を発展させたものばかりです。

例題は最重要問題と心得、解き方を丸暗記してしまいましょう。

丸暗記すると数学独特の言い回しや解法の手順も同時にインプットできます。この知識は数学の基本となるため、数学全体の底上げにもつながります。

ポイント3. 成果は反復回数が作ると心得る

数学を得意にしたい場合は、繰り返し学習する習慣をつけましょう。

どの教科にも共通するコツですが、中学生の学習は「反復」こそが成果をつくります。一度や二度やってできなくても当たり前だと考え、三度四度と繰り返しましょう。

繰り返すうちに、薄紙を重ねるように徐々に知識が上書きされ、理解が深まっていきます。そして一定のポイントを超えると、視界のもやが晴れるかのように急に「わかった!」と思える瞬間がやってきます。

<数学が苦手な原因別>数学が得意になる勉強法

冒頭で紹介した「数学が苦手になる4つの原因」別に、それぞれのタイプに合った学習法を解説します。

複数タイプにあてはまる場合は、それぞれを組み合わせてみてください。より深刻な悩みに合わせてやり方をピックアップするのもおすすめです。

「問題文が理解できない」タイプの人向け

問題文が理解できず数学に苦手意識がある中学生には、「問題文から必要な情報を抜き出す」「情報同士の関係性を見い出す」という2つのポイントに注目したトレーニングがおすすめです。

具体的な問題と一緒に、勉強のやり方を見てみましょう。

たとえば、連立方程式で解く次の問題があったとします。

| 問題 車で310km離れた目的地まで移動する。はじめは高速道路を時速100kmで走り、途中から一般道を時速50kmで走ると、合わせて3時間30分で目的地に着いた。 このときの、高速道路と一般道の走った道のりをそれぞれもとめなさい。 |

引用:ちびむすドリル中学生「連立方程式」

「速さ」の典型的な問題です。

問題文が理解できないタイプの中学生は、問題に含まれる「解答には関係ない情報」に惑わされることが多いようです。この問題で言えば「高速道路」「一般道」が該当します。どこを走ろうが、数学の問題を解く際には文字に置き換えるため関係がありません。

まず問題文から不要な情報を削除し、本当に必要な情報だけにしましょう。この問題で解くために本当に必要な情報は、以下の4つだけです。

- 目的地までの距離:310km

- はじめの速度:時速100km

- 後半の速度:時速50km

- 所要時間:3時間30分

本当に必要な情報だけに絞り込めたら、要素同士の関係性に注目します。

要素同士の関係は、以下のように考えられます。

| はじめに走った距離をxkm、後半の距離をykmとすると、 x + y = 310時速100kmでxkmを、時速50㎞でykmを走ったら3時間半かかったのだから、 x/100 + y/50 = 3.5 |

ここまできたら、あとは計算するだけです。

問題文が理解できないタイプの中学生は、問題文から不要な情報を削除して本当に必要な情報だけにし、情報を見つけてから関係性を式にするよう練習してみてください。

「解答の方針が立たない」タイプの人向け

問題を解く際に、解答の方針を立てるのが苦手なタイプに向けた勉強法は「例題を数多く暗記し、暗記した例題と目の前の問題を照らし合わせる」練習です。

このタイプの中学生に必要なのは「目途を立てる」力です。数学における目途とは「このやり方なら解けそうだぞ」「この問題はこの解き方とこの解き方の組み合わせかもしれない」と仮説を立てる力をいいます。

仮説を立てるためには、仮説のもととなる知識を十分にもっていなければなりません。まず例題の解き方を暗記する作業から始めましょう。

その後、例題の下にある練習問題に取り組みます。練習問題と脳内の例題を照らし合わせながら、「こうして、こうすれば解ける」と解答までの道筋を思い描いてみましょう。

途中で筋道に迷ったら、例題を見返して構いません。また解答・解説もヒントにしましょう。

中学生の数学で、解答解説を見てはいけないのはテスト・入試のみです。それ以外のときは、正しい解き方を見てどんどんインプットしていきましょう。

「解き方は”なんとなく”わかるが、手が進まない」タイプの人向け

このタイプの中学生は「なんとなく」が曲者です。

「なんとなく」は、裏を返すと「正しくしっかりと理解はできていない」状態を指すためです。よって、正しいやり方を理解する学習を重点的に取り組みましょう。

おすすめの学習法は、次の3ステップです。

| Step.1 例題に戻って、1行1行の行間で行われている作業を理解する Step.2 何も見ずに解いてみる Step.3 できれば練習問題に進む、できなければ何らかの方法で解決する |

数学の解き方では、行間に本来はあるさまざまな情報が省略されています。また数学独特の表現(無駄を省いた論理的な日本語)で述べられるため、最小限の情報しか書かれていません。

例題の解き方を見て「省略されている情報を見つけられるか」「何の操作をしているかが理解できるか」チェックしてみてください。理解できたら、練習問題を解き進めます。

もし例題の解き方を見たときに「省略されている情報が発見できない」「操作の意図がわからない」場合は、何らかの手段で詳しい解説を受けて解決しましょう。

学校の先生に質問に行く、塾で復習講座を取るなどの方法があります。また自分のペースに合わせて自宅で1対1指導が受けられるオンライン家庭教師でも、ピンポイントの解説が受けられます。

「計算の仕方がわからない」タイプの人向け

計算のやり方がわからない中学生は、文章題のトレーニングに入るより先に計算トレーニングを進めましょう。

まず、計算ドリルを用意してください。学校から配布された教材でも構いません。できるだけ基本レベルで、解説が詳しい教材がおすすめです。

次に単元ごと、計算の要点を理解します。

たとえば方程式なら「左辺と右辺に同類項をまとめ、計算して式を成立させる数字を見つける」といったぐあいです。

単元の要点を理解しておかないと「よくわからないが、言われたままなんとなく手を動かす」だけに陥りがちです。何の目的で・どのような操作をするのか、明確に理解しておきましょう。

要点を押さえたら、計算練習を始めます。1つの単元あたり、最低でも3回は繰り返してください。間違えた問題には印を付けておき、重点的に復習できるようにします。

以上を、既習全てに対して取り組みましょう。計算分野だけならさほどの量ではないため、連休や長期休みを利用して、一気に終わらせてみてください。

テストの結果が目に見えて変わるはずです。

覚えておきたい中学数学の勉強のコツ

次に、具体的な数学の勉強法のコツを紹介していきます。

次に、具体的な数学の勉強法のコツを紹介していきます。

これらのコツは、数学が得意な人が意識していることとして、よく挙げられるものです。

簡単に取り組めるものばかりなので、日々の学習に取り入れてみてください。

図・グラフ・表などで「見える化」する

数学は複雑な科目だからこそ、「目で見える形に表す」ことが非常に大切です。

どれだけ得意な人でも、文章・数字・図形をただ眺めているだけで全て理解できる人は少ないでしょう。

数学は図・グラフ・表などを活用して情報を「見える化」し、整理していくと問題が解きやすくなる場合がほとんどです。

「見える化」を習慣にするため、日頃の勉強から以下のことを意識してみてください。

ノートには大きく記入する

ノートなどに図・グラフ・表を描く際は、大きく記入することを心がけましょう。

大きく記入すれば、その分全体を捉えながら、情報を整理しやすくなります。

また、図・グラフ・表を大きく描くと、問題を解く上でわかった情報を書き込んでいきやすいです。

「ノートがもったいない」とは思わずに、自分の理解度を高めるためにも「大きく・わかりやすく描く」ことを常に意識しましょう。

自分で描けるように練習する

さらに大切なことは、図・グラフ・表を自分でスムーズに描けるように練習することです。

テストや受験では、問題に記載されているグラフが小さかったり、図形問題で図が記載されていなかったりすることも少なくありません。

自分で正しく描きあらわすことができなければ、本番で問題を解くことは難しいです。

日頃、問題を解くときから自分で図形やグラフ、表を正確に描く練習をしておきましょう。

情報を書き込みながら解く

数学では、問題文から読み取れたことや、解きながら得た情報をどんどん図・グラフ・表に書き込んでいくことが大切です。

情報を整理していくことで、答えに近づけたり、思いがけず新しい情報につながったりすることがあります。

数学は特に、自信がないとどうしても手が止まってしまいがちです。

問題を解くときは間違うことを恐れずに、どんどん手を動かして積極的に情報を書き込んでいきましょう。

計算用紙を積極的に使う

数学の問題を解くときは、たくさん書き込める計算用紙を常に用意しておくのがおすすめです。

小さな余白に計算をしたりメモをしたりしていると、どうしてもミスが増えたり、情報が整理しづらくなったりします。

また計算用紙に、答えにたどり着くまでのプロセスを書き残すことで、答え合わせの際に「どこで間違えたのか」を見返すことができます。

先ほどの「情報を書き込む」にもつながりますが、普段から計算用紙を用意し、どんどん手を動かして情報を整理する習慣をつけましょう。

一定時間わからなかったら人に聞く

数学の問題を解く際によくあるのが、一つの問題に時間をかけすぎることです。

粘り強く考えることも大切ですが、あまり時間をかけすぎるのも効率がよくありません。

そこでおすすめなのが「10分だけ自分で考えてみる」など、制限時間を設けることです。

「時間内に解けなかったら誰かに質問する」と決めておけば、限られた時間の中でまんべんなく問題演習が進められるでしょう。

なお「誰に質問すればいいかわからない」という人には「オンライン家庭教師」がおすすめです。

オンライン家庭教師とは、パソコンなどの機材を通じて講師と生徒をつないで指導する教育サービスで、自宅にいながらマンツーマン指導を受けることができます。

オンライン家庭教師ピースなら、入会金と毎月の指導料以外には費用がかからないという明瞭会計で安心です。

また、お子さんと相性が合う講師を紹介する制度も安心できると評判を集めています。

無料体験授業も受けられるので、興味のある人はお気軽にご相談ください。

数学がさらに得意になる秘密のメソッド4つ

数学に対する苦手意識が解消されてきたら、いよいよ得意教科にするための学習を始めましょう。

数学を得意教科にする方法は、実は難しくありません。これまで解説してきたやり方をコツコツ続けるだけです。コツコツ続かない中学生の方が多いため、続けた分だけ周りより得意になれるのは間違いありません。

さらに、数学の学習効率が上がる簡単なメソッドを4つ解説します。今日の数学学習から、ぜひ取り入れてみてください。

解答はきちんと縦にそろえて書く

計算では「イコールを縦にそろえて書く」よう、指導された中学生も多いのではないでしょうか。

この「縦にそろえる」書き方は、実は数学を得意教科にするうえで大切な役割を果たします。縦にそろえて書くと計算過程が見やすくなり、思考が整理されやすくなるためです。

思考が整理されると計算ミスが少なくなり、正答率が上がります。勉強の努力が結果となってあらわれやすく、モチベーションが上がるという副産物もついてきます。

計算は、式に含まれる要素をすべて含みつつ、縦に揃えて書くよう心がけましょう。

図はできるだけ正確に、大きく書く

数学が苦手な中学生には、かなりの割合で「図をノートの端っこに小さく描く」人がいます。一方、数学が得意な生徒はノートの半分くらいを使い、大きな図を描きます。

数学で図を描く際は、できるだけ大きく・正確に描くよう心がけてみてください。

不思議なもので、小さな図より大きな図のほうがさまざまな情報を発見しやすくなります。また補助線なども書き込みやすく、追加で見つかる情報の量も増えます。

得られる情報量が多いほど、解答の方針立てをしやすくなるのが数学です。図はできるだけ大きく・正確に描くようにしましょう。グラフも同様です。

ノートは贅沢に使う

計算を縦に揃えて書くと、左右に余白が残ります。また図やグラフを大きく書くには、それだけスペースが必要です。

「そんな使い方をしたら、ノートがもったいない」とは思わないでください。残った余白や使ったスペースは、勉強に必要な場所なのだと割り切りましょう。

またスペースに余裕があると、解き直しや要点のメモにも活用できます。別解を追記するなど、さまざまな用途に使えます。

ノートに小さく書いていては、数字を見間違えてしまうかもしれません。ノートのスペースは贅沢に使い、伸び伸び学習するようにしましょう。

毎日必ず数学に取り組む

数学は、ぜひ毎日取り組むようにしてください。間を空けてしまうとせっかくインプットした解法の記憶が薄れ、学習効果が低下してしまいます。

毎日やるといっても、毎日文章題を解く必要はありません。部活で遅くなった日や忙しい日は、計算練習だけでもOKです。

「毎日数学を見て、数学に頭を使う時間を確保する」ことが、数学への苦手意識を克服し得意になる方法だと心得ましょう。

【定期テスト編】中学数学おすすめ勉強法

ここからは「定期テスト」「高校入試」の2つに分けた数学のおすすめ勉強法を紹介します。

ここからは「定期テスト」「高校入試」の2つに分けた数学のおすすめ勉強法を紹介します。

まず、定期テストは出題範囲が決まっているため、範囲になっている単元の問題を何度も解いて準備することが大切です。

また、毎回の定期テストをしっかり準備して受けることは、受験本番で力を発揮することにもつながります。

以下のやり方を参考にして、万全なテスト対策を行っていきましょう。

まずは教科書の問題を攻略する

定期テスト対策の土台となるのは、教科書の内容理解です。

公式やルールの理解・暗記はもちろん、基本問題から応用問題まで、教科書に載っているものは、すべて解ける状態にしておきましょう。

ワークや問題集を解き始める前に、まずは教科書のテスト範囲をしっかりと読み、わからないところがないか確認することをおすすめします。

問題集やワークを3周以上解く

学校で問題集やワークを使用している場合は、定期テスト本番でその中から類題が出題される場合が多いです。

学校で使用しているものがない場合でも、教科書準拠のワークや市販の問題集で演習を重ねることで、応用問題への理解を深められます。

テスト前にどの問題も自力で解けるように準備しておくと、本番でも落ち着いて問題を解くことができるでしょう。

おすすめなのは、問題集やワークを3周解いて準備を重ねることです。

具体的には、以下の方法で取り組んでみてください。

1周目:問題を解きながらチェックを入れていく

1周目はまず、テスト範囲になっている問題を順番に解いていきます。

わからないものは飛ばしても構わないので、問題一つ一つに印をつけていきましょう。

- 何も見ずに自力で解けた:◯

- 間違えたが、解答を読んで理解できた:△

- 解答を見てもわからなかった:×

1周目の目的は、このように自分の理解度を整理していくことです。

このときのポイントとして、厳しく「◯」「△」「×」をつけていくことを意識してみてください。

正解していても、たまたま解けただけであったり、少しでも解き方に不安を覚えたりしたときは、念のため「△」をつけておくことをおすすめします。

厳しく評価した分、本番で確実に力を発揮することにつながるでしょう。

2周目:△と×の問題を理解する&演習する

2周目は「△」と「×」の問題に集中して取り組みましょう。

「△」の問題は、わかったつもりにならないために、本当に自力で解けることを確認してから次に進むことが大切です。

「×」の問題については、身近な先生に聞くなどして「なぜそうなるのか」をはっきりさせる必要があります。

わからない原因を突き止めたら、「△」の問題と同じように、自力で解けるまで練習を重ねましょう。

3周目以降:何も見ずに解けるか試す

3周目は、本当に全て自力で解けるかの最終確認です。

ここで抜け漏れがないか確認しておくことが、本番で高得点に達することができるかを左右すると言ってもいいでしょう。

本番に苦手意識を持つ人は、3周やりきるスケジュールを最初に組んでおくことをおすすめします。

初見の問題で演習してみる

さらに高得点を狙いたい人、また定期テストの難易度が高い学校に通っている人は、初めて見る問題にも対処できるよう準備しておく必要があります。

余裕がある場合は、学校で使用している問題集やワークよりも、少し難しいものを使って演習してみましょう。

初見の問題を解くときは、それまで学んできた解き方をヒントにして考える必要があります。

そこまでしっかり準備ができれば、定期テストはもちろん、受験本番でも活かせる力がつけられるでしょう。

【高校入試編】中学数学おすすめ勉強法

最後に、高校入試本番を見すえた中学数学の勉強法について解説します。

最後に、高校入試本番を見すえた中学数学の勉強法について解説します。

受験はコツコツと、長いスパンで必要な力を身につけていくことが大切です。

苦手意識があっても、勉強法を工夫すれば少しずつ力をつけることができます。

志望校合格に向け、これから紹介する方法をぜひ実践してみてください。

計算練習でスピードを向上させる

数学ではどんな問題においても、計算が不可欠です。

その一つ一つを素早く、かつ正確に解けるような計算力を身につければ、おのずと問題全体を解くスピードを上げることができます。

数学も時間との勝負になるため、日頃から方程式などの計算問題を解き、スピードを上げる練習をコツコツ重ねていきましょう。

決まった問題集で何周も演習する

受験勉強でも定期テスト対策と同様、問題集を何周も解く勉強法がおすすめです。

中学数学の入試範囲に対応した問題集を一冊用意し、どの問題も自力で解けるまで何度も解いていきましょう。

ポイントは、いろんな問題集を中途半端に解くのではなく、一冊の問題集を完璧にすることです。

たくさんの問題集に手を出しすぎるあまり、一問一問と十分に向き合えず、成績が上がらないことがよくあります。

それよりも、一つの問題集で完璧に「できる」問題を一つでも多く増やすことが大切です。

自分で「◯」「△」「×」をつけながら、何周も問題集をやりこんでいきましょう。

実践問題で時間配分を練習する

過去問題や予想問題など、実践的な問題を解くときは、時間配分に慣れておくことが重要です。

数学に関しては、以下のような作戦を立てておくことをおすすめします。

- 解ける問題から解く

- 5〜10分考えてわからなければ飛ばす

- 「捨て問(難しすぎる問題)」には手を出さない

- 最後の10分になったら見直しをする

学校や都道府県にもよりますが、受験の数学では非常に難しい問題が出題されることも少なくありません。

難問に時間をかけるあまり、解ける問題に手がまわらなくなると、高得点を取ることが難しくなります。

本番では完璧を目指すのではなく、解けるもので確実に点数を取っていく意識を、普段から定着させておきましょう。

多くのパターンの問題を解く

受験では、まったく見たことがない問題にも冷静に対処していかなくてはなりません。

できるだけ多くのパターンの問題を自力で解けるようにしておくと、初見の問題を解くための「引き出し」を増やすことができます。

特定の問題集を完璧にやり込み、実力が仕上がってきたら、入試レベルの初見の問題にもどんどんチャレンジしてみましょう。

もちろんこのときも、解けなかった問題は「できる」ようになるまで復習することが大切です。

定期テストで高得点を狙う場合と同様、受験で数学を得点源にしたい人は、仕上げにできるだけ多くの問題を解き、自分のものにしておくといいでしょう。

自分の思考に合わせた指導が受けられる!オンライン家庭教師がおすすめ

数学は本質的な理解が成績に直結する教科です。「なんとなく」解くのではなく、「なぜそうなるのか」といった本質を重視した学習を意識しましょう。数学が得意になり、テストや入試で高得点を取れるようになるためには欠かせない観点です。

ただし数学の本質理解は、言葉でいうほど簡単ではありません。

本質を噛み砕いて説明するスキルに長けた講師が、中学生の理解度・習熟度に合わせてじっくり伝え、確認していくプロセスが必要なためです。

そこでおすすめなのが、自宅でマンツーマン指導が受けられる「オンライン家庭教師」です。

1対1指導のため、授業や解説のペースは完全にお子さんに合わせられます。また自宅受講スタイルのため、周囲からの視線を気にする必要もありません。

オンライン家庭教師を試す際は、ピースがおすすめです。どこよりも講師と生徒の相性を重視しており、思春期の難しい中学生も上手に導きます。

オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業申込はこちらから

まとめ

数学を得意になるには、数学が苦手な原因を知り、原因に合わせた学習を進める方法がおすすめです。

記事冒頭で中学生に多い数学が苦手な原因を4つにわけ、解説しました。どれに当てはまりそうか、あらためて見返してみてください。

原因がわかったら、タイプに合った方法で勉強を進めます。そして大切なのは、数学は勉強の成果が出るまでに時間がかかる教科だと心得ておくことです。1か月やって結果が出ないからといって、あきらめないでください。最低半年は続けるつもりで、腰を据えて取り組みましょう。

学年をさかのぼっての復習や本質からの理解には、マンツーマン指導が手頃な価格で受けられるオンライン家庭教師が便利です。

オンライン家庭教師ピースは、お子さんの目的・目標に合わせて学習計画もご提案します。まずは気軽に一度お話をお聞かせください。

ピースが、お子さんに最適な家庭教師をご紹介します。