塾なしで高校受験する人の割合は?塾に通わないメリット・デメリットを比較

「塾なしでも高校受験に合格できるのか」が気になる親御さんも多いのではないでしょうか。塾に必ず通う必要があるわけではなく、塾なしで受験に臨む人も一定数存在しています。 では実際に、どれくらいの人が塾に通わずに高校受験をしているのでしょうか。今回は、塾なしで高校受験する人の割合や、塾に通わないで合格を目指すメリット・デメリットについてまとめました。 これから受験を控えるご家庭で、塾に通うかどうか迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

塾なしで高校受験する人の割合はどれくらい?

実際、塾なしで高校受験する人は全体のどれくらいの割合を占めているのでしょうか。

ベネッセ教育総合研究所が2017年に実施した「学校外教育活動に関する調査」によると、中学生の通塾率は以下の通りです。

実際、塾なしで高校受験する人は全体のどれくらいの割合を占めているのでしょうか。

ベネッセ教育総合研究所が2017年に実施した「学校外教育活動に関する調査」によると、中学生の通塾率は以下の通りです。

- 中学1年生:52.1%

- 中学2年生:56.8%

- 中学3年生:62.1%

塾なしで高校受験する場合の勉強手段

では、塾に通わないで高校受験を目指す場合、どのような勉強手段があるのでしょう。

ここでは、塾なしで受験する場合の勉強方法を大きく2つに分けて紹介します。

では、塾に通わないで高校受験を目指す場合、どのような勉強手段があるのでしょう。

ここでは、塾なしで受験する場合の勉強方法を大きく2つに分けて紹介します。

独学

受験生の中には塾に通わず、独学で高校受験に臨む人もいます。 具体的には、学校教材はもちろん、書店などで購入できる参考書や問題集を使用しながら、一人で勉強を進めていくような形です。 独学で受験勉強を行う場合、自分で必要な教材を判断しながら、計画を立てて勉強していく計画性や自己解決能力が求められます。 また、受験や進路に関する情報収集を自ら積極的に行うことも必要です。 本人だけの力だけで受験合格を目指すのは難しい手段となるため、家庭のサポートもより重要となってくるでしょう。通信教育

塾に通う以外にも、通信教育を利用して受験勉強を進める手段もあります。 通信教育では、定期的に届く教材を自分で解いて受験対策を進めることが可能です。 教材選びを行う必要がなく、添削などのサービスが受けられる場合もあるため、独学と比べて安心感が大きいです。 ただし独学と同様、勉強時間については自己管理する必要があります。 うまく課題や演習をこなしていかないと教材を消化しきれず、勉強のペースが崩れがちになってしまう点には注意が必要です。塾なしで高校受験するメリット

約6割の受験生が塾に通いながら高校受験に臨みますが、塾なしで受験することならではのメリットも存在します。

では、塾なしで受験することには、具体的にどんな良い点があるのでしょうか。ここでは3つに分けてご紹介します。

約6割の受験生が塾に通いながら高校受験に臨みますが、塾なしで受験することならではのメリットも存在します。

では、塾なしで受験することには、具体的にどんな良い点があるのでしょうか。ここでは3つに分けてご紹介します。

自分のペースで勉強が進められる

塾に通わないことのメリットとして挙げられるのが、自分のペースで勉強が進められる点です。 塾は集団指導、個別指導などさまざまな形態のものが存在しますが、ほとんどの場合は授業やカリキュラムに合わせて勉強を進めていく必要があります。 志望校別コースとなっている場合などは特に、自分のペースで勉強することが難しい授業形態となっている場合もあるかもしれません。 塾に通っていなければ、どのように勉強するかも自由です。学年をさかのぼり、苦手を一から解決していくことも、得意な勉強に力を入れて伸ばしていくことも自分で決められます。 自分に必要な分野から順番に勉強できるため、うまくいけば塾に通うよりも効率よく実力を身につけることができるでしょう。計画性や自己解決能力が身につく

塾の力を借りずに自分で勉強を進めることは、計画性や自己解決能力を身につけることにもつながります。 塾に通っていれば、合格に必要なカリキュラムを提案されるため、それに沿って授業や宿題を行いながら勉強を進めることになります。 一方、塾に通っていない場合は、勉強計画、そしてどんな内容を学んでいくかをすべて自分で決めていくことが必要です。 もちろん簡単なことではありませんが、真面目に取り組めばその分、計画性や自己解決能力を身につけることにもつながります。 独学で受験を乗り越えた貴重な経験は、高校生になってからも、その先の人生においても大きく役に立つことでしょう。費用が安価になる

塾に通うとどうしても費用が負担になりますが、塾なしであればその分、勉強にかかる費用を安価に抑えることができます。 独学の場合に必要になるのは、参考書や問題集などの教材費です。入会金や毎月の授業料などが必要になる塾よりも、勉強にかかる費用を大きく抑えることができるでしょう。 ただし、教材をたくさん購入してしまったり、高価な通信教育を利用したりすると、塾と同等の費用、場合によってはより高額な費用がかかってしまうこともあります。 塾に通わないからといって、教材費などの勉強費用がかさむことがないように注意しましょう。塾なしで高校受験するデメリット

では逆に、塾に通わずに高校受験を目指すことにはどんなデメリットがあるのでしょう。

塾に通わない選択をする前に、短所もしっかりと把握しておくことが大切です。

ここでは、特に大きなデメリットを3つご紹介します。

では逆に、塾に通わずに高校受験を目指すことにはどんなデメリットがあるのでしょう。

塾に通わない選択をする前に、短所もしっかりと把握しておくことが大切です。

ここでは、特に大きなデメリットを3つご紹介します。

疑問点が質問しづらい

独学や通信教育における課題の一つに「疑問点が質問しづらい」点があります。 塾であれば、わからない問題などがあった場合でもすぐに質問できる環境が整っている場合が多いです。 しかし、塾に通わずに一人で勉強している場合はすぐに質問できる場がなく、疑問や苦手を即時で解決することが難しい場合が多いでしょう。 塾なしで受験を目指す場合「気軽に相談できる学校の先生を見つけておく」など、疑問が生じた場合に解消できる手段を自分で見つけておくことが大切です。情報量に乏しくなる

塾なしで受験に臨む場合、受験に関する情報量に乏しくなってしまう点も課題です。 多くの進学塾では、独自のネットワークや過去の指導実績をもとに、受験校の出題傾向、どれくらいの偏差値が必要になるかなどの情報を豊富に備えています。 そうした情報をもとにした授業や進路指導が受けられる点は、塾に通う大きなメリットの一つです。 一方、塾なしの場合はそうした情報を自ら集めたり、集めた情報から自ら判断していくことが求められます。 勉強を進める傍らで、できる限り情報収集をしたり、外部模試を積極的に受けたりして、必要な情報を自ら補っていく必要があるでしょう。自己管理が難しい

塾なしで受験に臨む場合の最大の課題として「自己管理が難しい」点が挙げられます。 塾では、志望校に導いてくれる先生の授業を受けることで少しずつ学力を身につけていくことができます。自己管理が苦手であっても塾に通って授業を受けることで、徐々に成績を上げることができるでしょう。 しかし、塾なしで勉強する場合は「いつ・何を勉強するか」まで、自分で管理しなくてはなりません。 自由に勉強できるという点ではメリットにもなりますが、必要なことをしっかりとやり遂げられなければ成績を上げていくことは難しいでしょう。 また、塾では他の生徒と競争意識を持ったり、切磋琢磨したりできますが、塾に通わない場合は自分との戦いになります。 他人がいることで力を発揮できるタイプの場合は、自分一人でモチベーションを維持するのが難しいかもしれません。 塾に通うかどうかを考える際は、本人の性格にどちらがフィットするのかを考慮して判断するのがおすすめです。通塾する場合、いつから開始するのがいい?

塾に通うことにする場合、いつからスタートするのがいいのでしょうか。

クラスの半数以上が通塾している、と聞いては「うちも急いだほうが良いかも!」と焦って今うかもしれません。しかしお子さんによって、最適なスタート時期というものがあります。

通塾を始めるのはいつが良いのか、時期ごとのメリット・デメリットを解説します。

塾に通うことにする場合、いつからスタートするのがいいのでしょうか。

クラスの半数以上が通塾している、と聞いては「うちも急いだほうが良いかも!」と焦って今うかもしれません。しかしお子さんによって、最適なスタート時期というものがあります。

通塾を始めるのはいつが良いのか、時期ごとのメリット・デメリットを解説します。

中学入学と同時に通塾を開始

1つめのタイミングは、中学入学と同時に塾も始めるというパターンです。 メリットは、はじめから塾ありきの生活リズムが作りやすいということでしょう。生活がガラッとかわる折に塾も生活に組み込んでしまうことで、塾に行く=当然のことと捉えやすくなります。 デメリットは、新生活に慣れることと塾とが同時に始まるため、一時的にお子さんの負担が大きくなるということがあげられます。中1~中2・1学期に通塾を開始

次のタイミングは、中2の1学期までに塾を始めるというケースです。 メリットは、苦手科目があっても早めに克服できるということです。テストも経験し、勉強や成績に問題意識を持ち始める時期でもあるので、塾の勉強にも積極的に取り組むことが期待できます。 デメリットは、生活リズムの調子が狂いやすいという点です。部活も忙しくなるタイミングなので、さらに塾が加わることで疲れすぎてしまうこともことも考えられます。中2・夏休み~3学期に通塾を開始

中2の後半から学年末までに塾に通い始める生徒もいます。 メリットは、高校受験に向けた対策を早めにスタートできるということです。中2の学習内容は中3に直結する重要内容が多いため、この時期にしっかり取り組むと中3からの成績向上が期待できます。 一方、部活との両立が課題になるお子さんも多く見られます。部活では主力学年になって忙しくなり、塾を始めた結果、どちらも中途半端になってしまうケースも散見されます。中3・1学期に通塾を開始

中3になると、塾を始めるお子さんが一気に増えてきます。高校受験まであと1年という焦りが、入塾を促すようです。 中3の1学期に塾に通い始めるメリットは、基礎を総復習する時間がとれるということです。1学期のあいだに中1・2年生の基礎を確認しておくことは、夏からの高校入試対策に向けて有利に働きます。 ただし、苦手科目が「本当に苦手」になってしまっている場合は、要注意!中3からでは十分な克服に時間が割けない可能性があります。もし苦手科目がハッキリしている場合は、早めに通塾を検討したほうが良いかもしれません。中3・夏休み以降に通塾を開始

中3の夏休みは、高校受験生が塾を始める最後のタイミングともいえる時期です。 メリットは、部活が終わって勉強だけに集中できる状態であること。受験までの少ない残り時間がプレッシャーになり、周囲が驚くほど勉強するお子さんも少なくありません。 デメリットは、意識の切り替えが難しいことでしょう。これまでの塾がない生活から、急に塾がある生活への切り替えに戸惑うお子さんも見られます。高校受験に向けていつから塾に行くか判断するポイント

塾はいつでも始められます。そうは分かっていても、塾に通う場合、いつから始めるのがベストなのかは気になりますよね。

テストや部活、お子さんのモチベーションなど4つの観点から、通塾の最適時期を探る方法を解説します。

塾はいつでも始められます。そうは分かっていても、塾に通う場合、いつから始めるのがベストなのかは気になりますよね。

テストや部活、お子さんのモチベーションなど4つの観点から、通塾の最適時期を探る方法を解説します。

テストの点数や内申点の状況はどうか

テストの点数や内申点(通知表の評価)が数回分に渡って下降気味であれば、塾を検討したほうが良いでしょう。基本的な内容に理解不足があったり、そもそも学校の授業が理解できていなかったりする可能性があります。 塾では現状のヒアリングやテスト答案用紙、また必要ならチェックテストなどを行うことで、お子さんが抱える根本原因を発見してくれます。5教科総合点勝負である高校受験に向けては、早めの対策が肝心です。宿題・課題への取り組み状況はどうか

宿題や課題をさぼり気味だったり、やってはいるものの身に付いていない様子があるときも、塾に相談することをおすすめします。勉強のやり方を分かっていなかったり、勉強の目的を理解していないこともあるからです。 塾の中には、学校の宿題の面倒を見てくれたり、効率的な進め方をアドバイスしてくれたりするところもあります。日々の取り組みの質を上げることで、勉強全体に良い影響がでることもあります。部活などのスケジュール状況はどうか

部活が忙し過ぎる場合は、通塾は待つべきかもしれません。まずは学校の授業と復習、宿題にしっかり取り組めるようサポートしてあげましょう。 塾は、授業時間のほかにも、宿題休日のテスト対策など、意外と拘束時間が多いものです。平日も休日も部活でクタクタという時に塾を始めてしまうと、どちらも中途半端になってしまうことがあります。 どうしても塾を始めたい場合は、部活のスケジュールを調整するなど事前準備をしてからのが良いでしょう。お子さん本人のやる気、目標の状況はどうか

中学生は、ふとしたきっかけで急にやる気を出すこともあります。「〇〇高校に行く!」と、高い志望校をいきなり目指し始めることも、よくあることです。お子さんのやる気が高まっていたら、ぜひ時期を逃さず、塾を始めてみてください。 塾には、やる気が持続する仕掛けがたくさんあります。頑張っている仲間がいるという環境も刺激になるでしょう。目標に向けて存分に頑張らせてくれる塾を見つけてあげてくださいね。高校受験の塾費用は、いくらぐらいかかる?相場目安を紹介

塾に通うとなると気になるのが「費用」ではないでしょうか。ここからは中学生の通塾や、高校受験に必要な費用について解説します。

塾に通うとなると気になるのが「費用」ではないでしょうか。ここからは中学生の通塾や、高校受験に必要な費用について解説します。

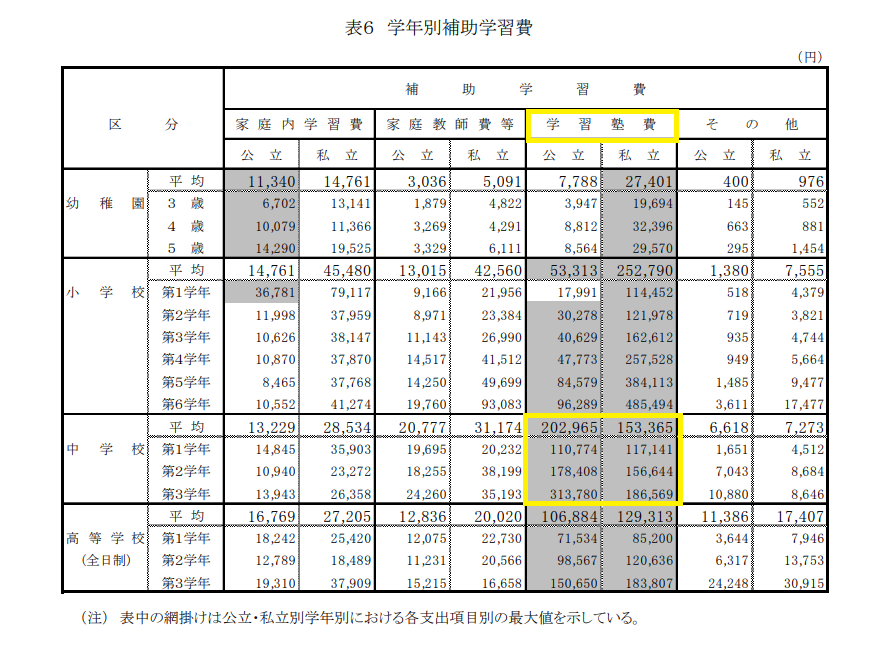

中学生の塾費用の相場〈学年別〉

塾によって月謝は異なりますが、「ご家庭が塾費用としていくら支出しているのか」を調べた結果があります。

引用:『平成30年度子供の学習費調査』|文部科学省

学習塾費用の支出額(年間)は、学年別に次の通りです。| 学年 | 公立中生 | 私立中生 |

| 中1 | 110,774円 | 117,141円 |

| 中2 | 178,408円 | 156,644円 |

| 中3 | 313,780円 | 186,569円 |

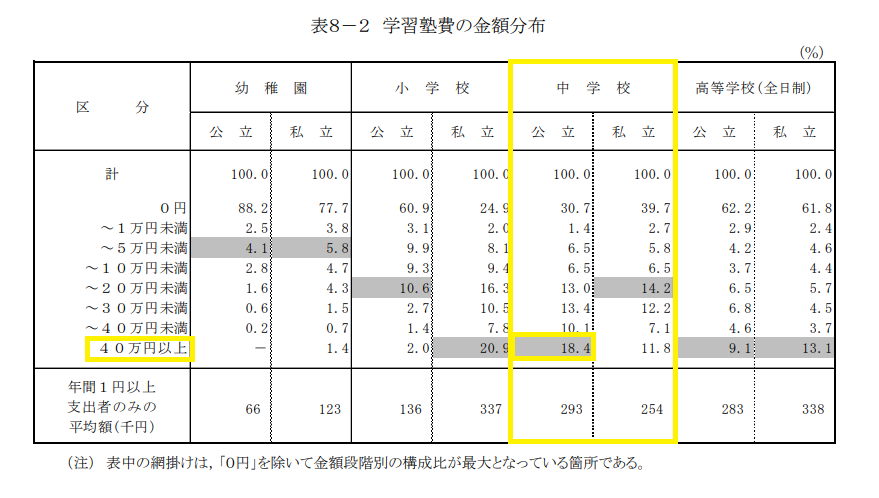

中学生の塾費用の相場〈金額分布〉

引用:『平成30年度子供の学習費調査』|文部科学省

実際、どれくらいの金額を支出しているご家庭が多いのかという分布も分かります。 公立中生で最も割合が多いのは、最大額である「40万円以上」です。高校受験生である中3生が多くを占めると考えられますが、これはつまり、中3になると「年間40万円ほど」の学習塾費を用意しておいた方が良い、ということでもあります。中学生の塾費用の相場〈1カ月あたり〉

別の調査結果も見てみましょう。先ほどもご紹介した、国立教育政策研究所による、令和3年の調査結果です。

引用:令和3年度全国学力・学習状況調査「保護者に対する調査」結果(速報)|国立教育政策研究所

中学生の場合、1カ月あたりの学習塾費が「3~5万円」というご家庭が最も多く22.9%、次いで「2~3万円」が21.2%となっています。 一般的に、受験学年になると費用が上がる塾がほとんどです。中2までは「月 2~3万円」、中3は「月 3~5万円」を目安にすると間違いがないでしょう。ここもチェック!プロが教える「塾を選ぶポイント」

塾を選ぶ際は「お子さまの学力」と「目標」を基準にする

「友達が通っているから」「入塾するとプレゼントがもらえるから」「近いから」、子どもたちはこんな理由で塾を選びがちです(どれも塾の現場で実際にある声ですよ!)。 しかし塾に通う目的は「第一志望校合格を叶えてくれること」です。その目的を忘れないようにしましょう。 その上で「お子さまの学力」と「目標」を客観的に見て塾を比較検討することが大切です。 たとえばお子さまが学校の授業があまりよくわかっていないとしたら?学校と同じスタイルで授業をする集団授業型の塾では、ついていけないかもしれませんよね。個別指導やオンライン家庭教師を利用し、お子さまのペースで指導してもらったほうが伸びる可能性があります。 まず「お子さまの現状と目標のギャップを適切に埋めてくれるかどうか」という観点で塾を探してみてください。合格実績から自分の志望校に強い塾を見極める

塾が得意とする系統とお子さまの志望が合致しているかを確認しましょう。公立高校対策が得意な塾もあれば、国立・私立高校の入試に強い塾もあります。塾を選ぶ際は「塾には得意系統がある」ことを念頭に、お子さまの志望に強い塾を見つけることが肝心です。 公立高校は都道府県が実施する一斉試験で合否が決まります。一方、国立・私立高校はそれぞれが独自の試験を行います。この試験の違いを考えただけで、対策が異なるのがわかりますよね。 それぞれの塾が得意とする系統は「合格実績」を見ると分かります。ホームページや広告に掲載されている実績のうち、「最も人数が多い学校」あるいは「最も大きく目立つところにある学校」が、その塾が強い学校です。ぜひチェックしてみてください。質問対応が充実している塾を選ぶ

質問対応も見逃せません。ここで言う質問対応とは、授業以外の場面での質問を指します。 塾によっては自習室に講師が常駐し質問対応しているところもあれば、自習室は質問ができないという場合もあります。また応じる質問も塾の学習に関することだけ、学校の勉強内容については質問不可な塾もあれば、何でも自由に質問できるというところもあります。 質問対応については塾によってさまざまなので、事前に確認しておきましょう。「質問できると聞いていたのに、答えてもらえなかった」というトラブルを避けられますよ。通塾時間、通塾経路も考える

受験生になると日塾に行くという生徒が多くなります。授業がなくても自習室で勉強するようになるのですね。 そこで通塾にかかる時間や経路も確認しておきましょう。中学生の場合は「自分で塾に行く」「保護者が送迎する」の両パターンが考えられます。いずれの場合も安全に通塾できるよう、経路や所要時間の確認が大切です。 在宅で学習できるオンライン家庭教師などであれば、通塾時間や送迎の懸念はありませんね。体験授業は必ず受ける

塾の体験授業は必ず受けましょう。 体験授業を受けることで校舎の様子や雰囲気、授業のレベル、スタッフの人柄などがわかり、実感を伴った判断ができるようになります。 そして体験授業の際には、ぜひ保護者も塾まで足を運んでみてください。実際に校舎に行ってみると、チラシやホームページの情報だけでは分からなかった情報が把握できます。 候補になる塾をいくつかピックアップし、全て体験授業を受けると良いですね。客観的に比較できるようになります。最低でも2~3つは受けるようにしましょう。高校受験はオンライン家庭教師ピースがおすすめな理由

「塾に通うのも、塾なしで受験に臨むのも不安」というご家庭におすすめしたいのが、オンライン家庭教師です。

オンライン家庭教師とは、自宅にいながらパソコンやタブレットでマンツーマン授業が受けられる教育サービスです。

中でも「オンライン家庭教師ピース」は「塾なしで受験勉強をするデメリット」「塾に通うデメリット」を補いながら、受験勉強を進めていくことができます。

そんな「オンライン家庭教師ピース」が高校受験におすすめな理由を5つ紹介しますので、迷われているご家庭はぜひ参考にしてみてください。

「塾に通うのも、塾なしで受験に臨むのも不安」というご家庭におすすめしたいのが、オンライン家庭教師です。

オンライン家庭教師とは、自宅にいながらパソコンやタブレットでマンツーマン授業が受けられる教育サービスです。

中でも「オンライン家庭教師ピース」は「塾なしで受験勉強をするデメリット」「塾に通うデメリット」を補いながら、受験勉強を進めていくことができます。

そんな「オンライン家庭教師ピース」が高校受験におすすめな理由を5つ紹介しますので、迷われているご家庭はぜひ参考にしてみてください。