中学生はどこで勉強するのがいい?適している場所の条件とは

「中学生は、みんなどこで勉強しているの?」

「中学生の勉強に適している場所は?」

このような疑問を持つ人もいるでしょう。

中学生になると、定期テスト前など集中して勉強したいときもあるでしょう。勉強する環境により集中力も変わるので、親としては効率的に学習できる場所を知りたいですよね。

この記事では、中学生がどこで勉強しているのかを徹底解説。勉強に適した場所の条件やおすすめの勉強場所をくわしく解説。中学生をどこで勉強させるかお悩みの親御さんはぜひ参考になさってください。

中学生はどこで勉強しているの?

中学生がどこで勉強しているのか気になる人もいるのではないでしょうか。東京ガス都市生活研究所の調査によると、受験期以外の中学生ではリビング学習が47.6%、本人の部屋が46.9%という結果でした。小学生の結果と比べると自室で勉強する中学生の割合が増えていますが、中学生でもリビングで宿題をするケースも多いとわかります。

勉強場所は受験期やテスト前でも変化します。試験勉強や受験勉強をする場合は、本人の部屋が55.3%と増加。年齢により自分の部屋を持つようになった子が増えたことや、集中して勉強したいなどの要因があるのでしょう。

そのほか、塾や予備校の自習室などで学習する中学生も。自宅で勉強する中学生がほとんどですが、受験前などは別の場所で学習するケースもあるようです。

参照:ウチコト「【実態調査:子どもの勉強場所】小学生・中学生・高校生はどこで勉強してる?【東京ガス都市生活研究所】」

中学生が勉強するのに適している場の条件

中学生が勉強に集中できるかどうかは、学習環境により決まります。選んだ勉強場所が、学習の条件に合っているか確認しましょう。ここでは、中学生の勉強に適している場所の条件についてくわしく解説していきます。

勉強以外にすることがない

集中して勉強するため、興味をひかれるようなものがないのが条件です。勉強のみできるような空間なら、集中力が持続しやすいでしょう。

机など勉強に必要なものしかない場所ならベストですが、自宅で何もない空間を作るのは難しいかもしれません。図書館や塾の自習スペースなど、勉強だけに特化した場所を利用するのがおすすめです。

誘惑がない

誘惑がないことも中学生の勉強場所の条件です。例えば、ゲーム機が近くにあるような場所では勉強していてもゲームをしたくなるでしょう。スマホも、友達からのSNSなどの着信があれば気になって見てしまうもの。テレビやマンガなども勉強への集中が切れるきっかけとなります。

大人でも集中を持続させるのは難しく、ましてや中学生では誘惑にすぐ負けてしまうでしょう。勉強する空間のそばには、スマホやゲーム機など誘惑になるようなものを置かないようにしましょう。

指摘してくれる人がいる

子どもによっては、勉強している場所の近くに指摘してくれる人がいたほうがよい場合もあります。

自主学習していても、集中が切れてついさぼりたくなる場合もあるでしょう。勉強への集中が切れたときに声がけしてくれる家族がいると勉強に戻るきっかけとなります。勉強しなければいけないことは子どもも分かっているので、うるさいと思いつつ勉強を再開するでしょう。

疑問に答えてくれる人がいる

中学生の勉強場所には疑問に答えてくれる人がいるのも大切です。わからない部分があったとき、気持ちが切り替えられない子には質問できる環境があるとよいでしょう。

子どもによっては、ひとつの問題がわからないと気になってしまい、先に進めなくなってしまう場合があります。中学生は勉強が難しくなるので、親が対応するのも大変です。わからない場所をすぐ教えてほしいなら、塾の自習室など先生がいる場所で勉強するのがおすすめです。

刺激がない

中学生の勉強場所には、できるだけ刺激がない場所を選びましょう。音や温度、においなど変化のない場所がおすすめです。

学校でも、教室内の明るさや温度、騒音などの基準が定められています。たとえば、騒音の基準は窓を閉めたとき50デシベル以下になるのが望ましいとされています。50デシベルは静かな事務所程度の音量で、人の話し声や換気扇の音が聞こえる程度です。

気温は18℃以上28℃以下、湿度は30%以上80%以下などの基準もあります。音や温度などの感じ方は子どもによって違います。大人が気にならない程度の刺激でも、子どもは敏感に感じ取り刺激となる場合もあるため注意しましょう。

参照:文部科学省「学校環境衛生」

中学生が勉強するのに適しているのはこんな場所

中学生の勉強に合った場所の条件をお伝えしましたが、ぴったりの場所はなかなか見つからないかもしれません。時間帯や子どもの状態などにより、勉強する場所を使い分けるとよいでしょう。ここでは中学生が勉強するのにおすすめの場所を紹介します。

自分の部屋

中学生が勉強する場所として考えられるのは自分の部屋です。東京ガス都市生活研究所の調査では、自分の部屋をもつ中学生が6割以上にのぼります。小学校4〜6年では5割程度なので、中学生になると自室を与えられる子が増えていることがわかります。

中学生になるとひとりの空間が欲しいと感じる子が増え、親やほかの家族がいるリビングでは集中できないと感じるようになる場合も。定期テストなど集中して勉強したいときは自分の部屋で勉強したほうがよいでしょう。

参照:ウチコト「【実態調査】 子ども部屋はいつから必要?1人部屋のメリット・デメリットとは【東京ガス都市生活研究所】」

自宅のリビング

自宅のリビングも中学生が勉強することの多い場所です。ひとりで勉強するのが寂しいタイプの子や、雑音があったほうが集中できるタイプの子に適しています。

宿題はあるけれど、なんとなく勉強する気になれないなど、気分のむらがある子もいるでしょう。リビングでほかの家族の気配を感じながら勉強したほうが、ひとりでやるより集中できる場合もあるかもしれません。

書き取りなど機械的にこなす宿題なら、ほかの家族がいるリビングで行っても問題ないでしょう。

図書室や図書館

勉強以外の誘惑を断ちたいなら、図書館や図書室で勉強するのがおすすめです。静かなので余計な刺激や誘惑がなく、勉強だけに集中できます。自治体が運営する図書館や、学校の図書室などを利用するとよいでしょう。

施設によっては、本を読むスペースのほかに自習スペースを設けているところもあります。仕切りのついた自習机がある図書館なら、人目を気にせず集中できるでしょう。

ただし人気のある図書室の自習コーナーでは、開館すぐに座席が埋まったり予約が必要だったりする場合も。利用したい図書館の情報をチェックするとよいでしょう。

塾や学校の自習室

中学生が自宅以外で勉強するなら塾の自習室もおすすめです。入会している塾の自習室なら、疑問点を先生に質問できる場合も多く、つまづきをその場で解決できます。兄弟がうるさくて勉強に集中できない場合や、テスト前など集中して勉強したいときに利用するとよいでしょう。

自習室のある学校なら、放課後など気軽に利用できるのがメリットです。先生の手が空いていれば質問にも答えてくれるでしょう。

飲食店

高校生になると飲食店で勉強する子も増えます。中学生でも自由に水分を取りたい場合など、飲食店で勉強するほうが集中できる場合もあるでしょう。

図書室や自習室では、飲食が禁止な場合もあり、自由に水分を取れない場合もあります。飲んだり食べたりしながら勉強したい子には不向きです。好きな食べ物や飲み物をおいたまま勉強できるので、気持ちの切り替えがしやすいでしょう。

ただし、勉強禁止の飲食店もあります。注文せず勉強だけに利用するのはお店にとっても利益になりません。お店やほかのお客さんに迷惑をかけないよう注意して利用しましょう。

中学生の平均勉強時間

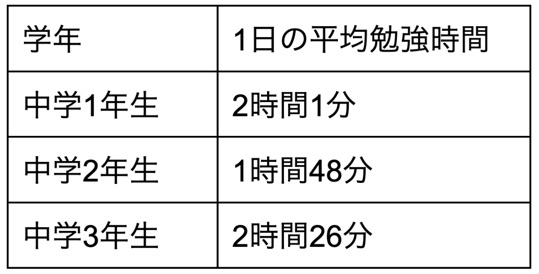

次に中学生の平均勉強時間を学年ごとに以下の表にまとめました。

(参考元:東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査2020」)

上記の表は成績上位層の勉強時間になります。

それぞれの学年ごとに解説していきます。

中学1年生

中学1年生の成績上位層は、平均2時間ほど勉強しています。

2時間ほどの勉強をすれば、成績上位層になれることがわかります

小学生から中学生へと生活が変化しても、毎日2時間ほど確保することが大切だと言えます。

中学2年生

中学2年生の成績上位層の勉強時間の平均は、1時間48分です。

中学1年生に比べて、部活や学校行事の中心になって忙しくなるため勉強時間が減っていますが、2時間ほどの勉強時間を確保していることには変わりありません。

中学3年生

中学3年生になると、部活を引退し受験勉強を本格的にスタートするため、平均時間が伸びて2時間26分となっています。

2時間半勉強する集中力や勉強習慣を、中学3年生になるまでに身につけておくと、受験勉強をスムーズにできると言えます。

中学生が勉強する時間帯のピークは19~21時

勉強する時間帯のピークは、全学年で19〜21時の間と言われています。

部活を終えて帰宅して、夕食を済ませてから勉強する学生が多いようです。

帰宅してから遊びに行ったり、だらだらしたりせずに、すぐに学習していると言えます。

【学年別】中学生の理想の勉強時間

では、中学生はどのくらい勉強時間を確保すればよいのでしょうか。

学年ごとに確保したほうがよい勉強時間について解説していきます!

また、通常時やテスト前に分けて勉強時間を紹介しますね。

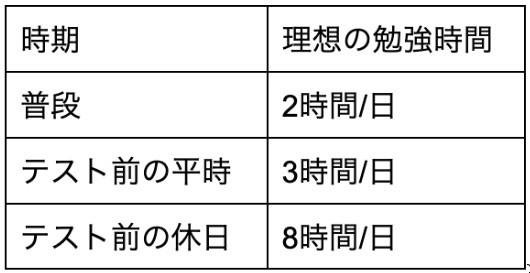

中学1・2年生の場合

中学1・2年生の理想の勉強時間を以下の表にまとめましたので、参考にしてみてください。

中学1・2年生は、高校受験のために基礎を固める時期であり、継続して勉強する必要があります。

普段は毎日部活後に2時間ほど勉強し、テスト前の平日に3時間、休日に8時間ほど勉強しましょう。

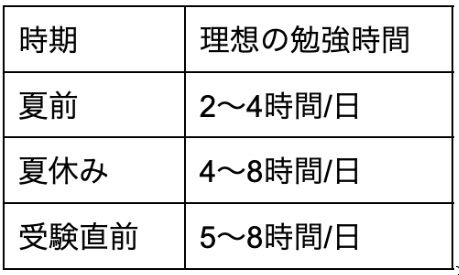

中学3年生(受験生)の場合

受験生である中学3年生の理想の勉強時間を時期ごとに以下の表にまとめたので、参考にしてみてください。

部活を引退する夏までは1日2〜4時間ほど確保して、基礎固めや今までの復習をしましょう。

部活を引退した夏休みは4〜8時間、受験直前は5〜8時間ほど勉強し、高校受験の対策をすることをおすすめします。

勉強習慣や志望校に合わせて、自分に合う勉強時間を確保してみてくださいね!

勉強時間を確保するときに意識したいポイント

勉強時間を確保しようとしても、いきなりは確保できないこともあります。

今まで勉強習慣がないと、より難しいでしょう…。

そんな方向けに、勉強時間を確保するときに意識したい以下のポイントについて説明します!

- 集中できる時間帯を見つける

- 睡眠時間を削らない

- 少しずつ勉強時間を長くする

- 平日と休日のメリハリをつける

- 集中できる環境を見つける

- スマホやゲームを学習スペースに置かない

それぞれ詳しく説明していきますね。

集中できる時間帯を見つける

まず、自分が集中できる時間帯を見つけましょう。

夜だと友人から連絡が来たり、面白いテレビがやっていたりして、集中できない場合もあります。

そのような場合、誘惑が少ない早朝に勉強してみるのもおすすめです。

私の場合、中学生になってから朝早く起きて1時間勉強してから学校に通うようにしてみたら、成績が伸びていきました。

睡眠時間を削らない

意外とやってしまいがちなのが、睡眠時間を削って勉強してしまうことです。

睡眠時間を削って勉強すると達成感はありますが、集中できずに学習効率が悪く、おすすめしません。

毎日しっかり睡眠時間を確保して、集中できる状態で勉強したほうがよいですよ。

少しずつ勉強時間を長くする

これから勉強時間を確保しようとしている方は、いきなり長時間勉強するのではなく、少しずつ長くしてみてください。

今まで勉強してこなかった方がいきなり2時間の勉強を目標にすると、挫折してしまう可能性があります。

大事なことは継続して勉強することであるため、最初は10分ほどの目標からスタートして、徐々に勉強時間を伸ばしていきましょう。

平日と休日のメリハリをつける

平日と休日の勉強内容にメリハリをつけると、学習効率が上がり、成績が伸びて生きやすいです。

平日は学校の宿題や疑問点の解消に時間をあてて、休日に一気に復習してしまうことがおすすめの勉強法です。

平日にできなかったことを休日に勉強して、授業に遅れないようにしましょう。

私の場合、休日は平日に習った範囲の問題を演習するようにして、重要な部分で理解できない部分を明確にしていました。

また、週に1日は完全に休みの日を設けて、リフレッシュすることに時間を割くのもおすすめですよ。

スマホやゲームを学習スペースに置かない

勉強するときに意識したい最後のポイントは、学習スペースにスマホやゲームを置かないことです。

勉強しているときに、スマホやゲームなどの誘惑が目に入ると集中できません。

時には勉強を中断して、スマホやゲームを触ってしまうこともあるでしょう。

集中して勉強に臨むために、机の近くにスマホやゲームを置かないようにしてみてください!

いちばん集中できる場所を探して効率よく勉強しよう

中学生がどこで勉強するかを考えたとき、子どもによって一番集中できる場所を選べるようにしましょう。大人でもその日の気分や体調により、勉強への集中力が変わりますよね。環境の変化に敏感な子どもなら、その日の状態に合わせて学習場所を選んだほうが効率的です。

少し雑音が聞こえたほうが心地よいなら、リビングや飲食店などのほうがよいでしょう。リビングで勉強するなら、パーテーションで仕切るなど家族とスペースをわけるのもおすすめです。

中学生は定期テストで集中して勉強したい日もあれば、少しのんびりした気分で勉強したい日もあります。その日の状態に合わせて勉強場所を選択できるよう、親がサポートしてあげるとよいでしょう。

まとめ

中学生が勉強する場所はリビングや本人の部屋が多いです。受験やテスト前など集中したいときは本人の部屋で勉強する割合が増えることから、学習内容や気分により使い分けていることもわかります。

自宅以外では図書室や図書館、塾や学校の自習スペース、飲食店などを利用する中学生も。通っている塾なら先生がいるので、わからないところを教えてもらえるメリットもあります。

中学生の子どもが集中して勉強できる場所は、気分や体調によって違います。リビングや子ども部屋、図書館など勉強場所の選択ができるよう、親はフォローしてあげましょう。

自主学習の習慣からつけさせたい場合は、オンライン家庭教師ピースがおすすめです。授業のない日でも子どもに合った自習計画を無料作成。お子さんの能力に合わせて無理なく学習できるので学習習慣が身に付きやすいですよ。

家庭教師ピースでは無料体験授業を受付中です。全国からお子さんに合った講師をマッチングするので、信頼関係が作りやすく学習へのやる気を養います。お子さんの学習習慣を身につけたい親御さんは、お気軽にお申込みください。