中学生が国語力を伸ばす方法を解説!おすすめの参考書も紹介

中学生の国語力を伸ばす方法について、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

国語の点数はすぐに伸びるものではないため、どのように伸ばせばよいかわかりにくいですよね。

本記事では、国語力について解説した上で、国語力を伸ばす方法や問題を解く方法をご紹介します。

この記事を読んで行動すれば、現代文や古文、漢文などの点数が伸びていきます。

国語力を伸ばす方法について悩んでいる中学生や親御さんは、参考にしてみてください。

国語力とは?

国語力とは、以下の2つの領域を指すと文部科学省が定義しています。

| 1 | 考える力・感じる力・想像する力・表す力から成る、言語を中心とした情報を処理・操作する領域 |

| 2 | 考える力・表す力などを支え、その基盤となる「国語の知識(語彙や表記、文法など)」や「教養・価値観・感性等」の領域 |

参考:これからの時代に求められる国語力について I 文部科学省

つまり、国語力とは、以下の6つの項目を活用して日本語を操る力と言えます。

- 考える力(論理思考力)

- 感じる力(情緒力)

- 想像する力(推し量る力)

- 表す力(表現力)

- 国語の知識(語彙・表記・文法・文章の組み立てなどに関する知識)

- 教養・価値観・感性

国語力は、中学生からでも十分に伸ばすことができます。

国語力を伸ばすと、自分の考えを相手に適切に伝えられるようになったり、文章から適切な情報を収集できるようになったりするでしょう。中学生は国語(現代文・古典)の知識を習得すれば、国語力を伸ばせます。

以下では、中学生が国語力を伸ばす方法と、活用できる参考書を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

国語は勉強法次第でしっかり点数が伸びる!

中には「国語はセンスだからできなくても仕方ない」と考えている人もいるかもしれません。

確かに、幼い頃からたくさん本を読んできた人や、いろんな文章を書いた経験がある人は、国語が得意な傾向にあるでしょう。

しかし他教科と同じく、国語は正しく勉強すれば必ず成績の上がる教科です。

さらに、正しい勉強法で国語力を身につければ、その力は他教科はもちろん、将来社会に出てからも大いに役立てることができます。

今のうちに国語との正しい向き合い方や勉強の仕方を理解し、受験やその先の未来にもつながる国語力を身につけていきましょう。

中学生の国語で点数を伸ばす心構え

勉強法の話をする前に「中学生の国語で点数を伸ばす心構え」について解説します。

国語という教科を勉強する上で大事なポイントは何か?を知っておくことで、後で紹介する勉強法の効果も高まります。

まずは、力をつけるための大前提となる部分を理解するところからスタートしていきましょう。

「なんとなく」読む・解くのはNG

テスト本番はもちろん、普段の勉強でも最もやってはいけないのが「なんとなく読む・解く」ことです。

国語はセンスで解くものではなく、文章に書いてあることを読み解き、それを根拠にして問題を解く教科です。

「なぜその答えになるのか」を自分の言葉で考えながら問題を解くことが、読解力を伸ばす第一歩になります。

逆に「なんとなく」答えを選んでいては、どれだけ問題を解いても一向に力は身につきません。

- 本文に書いてあることを自分なりに整理しながら読む

- 「なぜこの答えになるのか」を説明できるように意識しながら解く

- 答え合わせをする際「なぜ間違えたのか」を振り返る

国語の問題を解くときは、必ずこの3つを意識するようにしましょう。

コツコツ演習を続けることで読解力がつく

読解力は、残念ながら短期間で簡単に身につけることが難しいです。

定期的に演習をしていなかったり、本番直前だけしか勉強しなかったり、という状態では、安定した点数にはつながりません。

しかし、先ほど紹介した3つの意識を大事にして、コツコツと演習を続ければ、少しずつ確実に読解力を伸ばしていくことができます。

テストにも受験にも活かせる読解力を身につけるためには、長いスパンで考えて演習を続けることが大事だと理解しておきましょう。

中学生が国語力を伸ばす方法

中学生が国語力を伸ばす方法は、以下の6つです。

- 語彙を増やす

- 筆者の主張を意識して読む【論説文】

- 頻出するテーマの背景知識を増やす【論説文】

- 登場人物の感情の変化を理解する【小説文】

- 文法を暗記する【現代文・古文・漢文】

- 古文・漢文に何度も触れる

上記のそれぞれの方法について詳しく解説しますので、国語力を伸ばしたい方は参考にしてみてください。

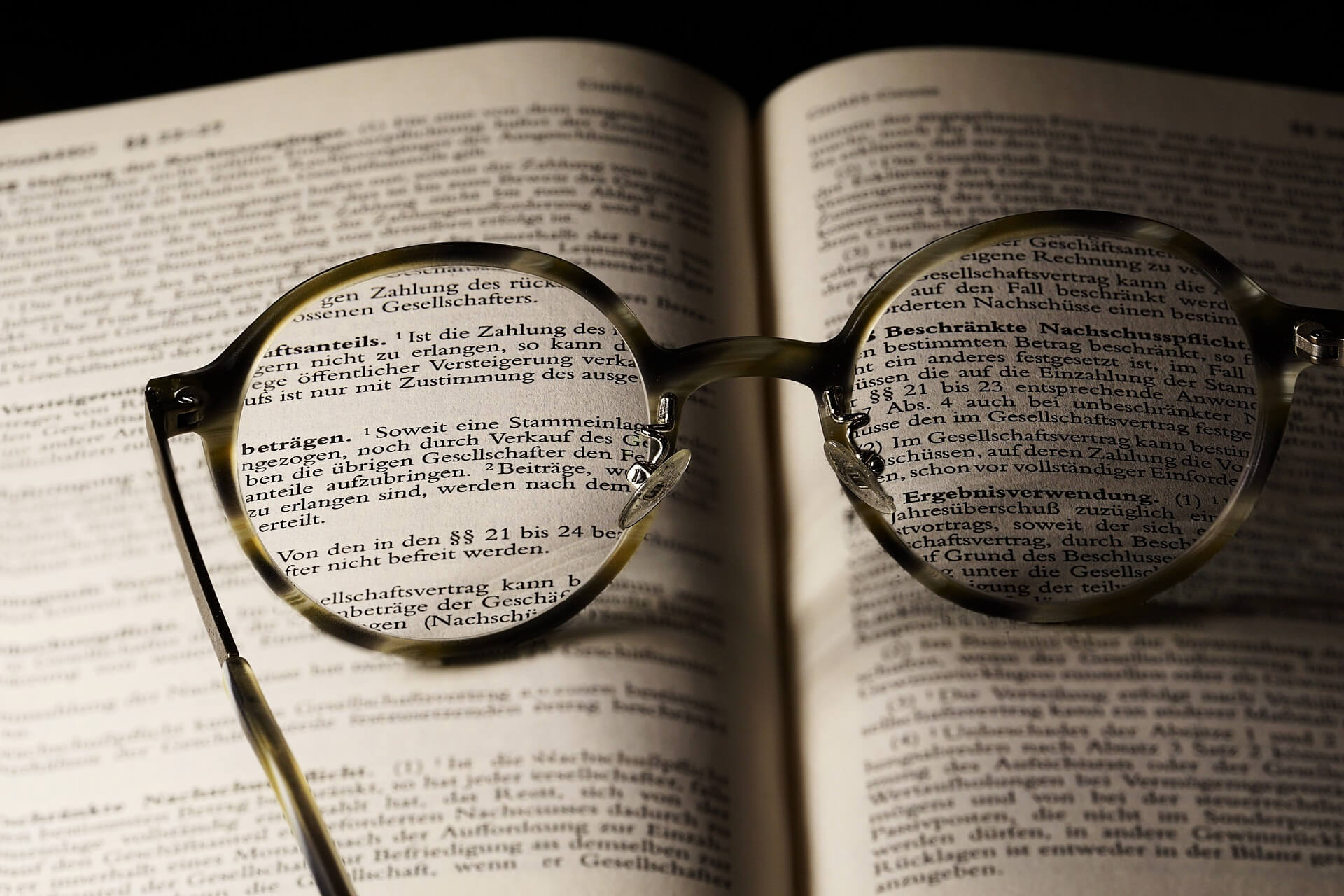

語彙を増やす

中学生が国語力を伸ばす1つ目の方法は、語彙を増やすことです。

漢字や語句、慣用句、四字熟語、ことわざなどの語彙を増やすことで、論説文・随筆文・物語文を読めるようになります。

また、文章を読んでいて分からない単語が出てきたら、辞書を引きましょう。高校受験の対策をしたい方は、読解問題の中で分からない単語が出てきたら、前後の文脈から推測することがおすすめです。

難しい読解問題であれば分からない単語が出てくることが多いため、いつでも対応できるように推測する訓練をしておきましょう。

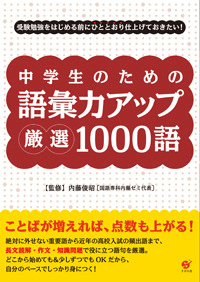

【語彙力を伸ばす】中学生のための語彙力アップ 厳選1000語

| 価格 | 1,760円 |

| 出版社 | すばる舎 |

| 発行年 | 2012年 |

| 著者 | 内藤俊昭(著) |

| ページ数 | 207ページ |

※表記はすべて税込み

語彙を増やしたい中学生には『中学生のための語彙力アップ 厳選1000語』がおすすめです。

日々の生活で必要となる語彙や、高校入試で頻出する語句を1,000語収録しています。

語彙に関する問題も収録されているので、ただ見るだけでなく手を動かしながら語彙を覚えられます。

筆者の主張を意識して読む【論説文】

論説文を解くときに筆者の主張を意識して読むと、国語力が伸びます。

論説文とは、一般論に対して筆者が伝えたいことを主張するための文章であるため、筆者の主張を把握することが読解のポイントです。

例えば、一般論は「日本人は空気を読むと言われている」のように、世間一般でよく言われる通説(常識)です。一方で、筆者の主張は「日本人は本当は空気をまったく読んでいないのである」といったように、一般論に対する筆者の考えです。

論説文は文章の最初や最後に筆者の主張が書かれていることが多いので、注意して読解してみてください。

【現代文の読解力を上げる】「解き方」がわかる国語文章読解

出典:学研出版公式サイト

| 価格 | 1,210円 |

| 出版社 | 学研プラス |

| 発行年 | 2010年 |

| 著者 | 石関直子(著) |

| ページ数 | 144ページ |

※表記はすべて税込み

現代文の読解力を伸ばしたい方には『「解き方」がわかる国語文章読解』がおすすめです。

現代文や小論文の有名講師である石関直子氏が著者であり、高校入試の現代文を論理的に解くためのポイントがわかりやすくまとまっています。

分かりやすい語り口調で、現代文の読解のカギが解説されていることも特徴です。

頻出するテーマの背景知識を増やす【論説文】

現代文の読解問題で頻出する以下のテーマに関する知識や語彙を増やすと、国語力が上がります。

- 近代化

- 科学技術

- 現代社会

- 情報化社会

- 環境問題

- 教育

- 文化・文明

- 日本・日本人

- 人間

- 言語・コミュニケーション

- 芸術・文学

- 歴史・戦争 など

読解問題によってはこのようなテーマに関する背景知識の説明があまりされずに、筆者の主張が展開されることもあります。

読解中にわからない単語や文章があっても、背景知識があればある程度内容を推測しながら読み進めることができます。そのため、現代文の頻出テーマに関する知識を事前に蓄えておくと、難しい読解問題にも対応が可能になるのです。

現代文の対策をするときは、箇条書きしたテーマについて満遍なく演習することをおすすめします。

【頻出テーマの知識を増やせる】現代文 キーワード読解[改訂版]

出典:Z会公式サイト

| 価格 | 990円 |

| 出版社 | Z会 |

| 発行年 | 2015年 |

| 著者 | Z会出版編集部(編) |

| ページ数 | 360ページ |

※表記はすべて税込み

現代文で頻出するテーマの背景知識を把握したい方には『現代文 キーワード読解[改訂版]』がおすすめです。

『現代文 キーワード読解[改訂版]』は、現代文で頻出する160語のキーワードをテーマ別に解説しています。

また頻出テーマの知識についても、実際に出題された過去問を使ってわかりやすく解説してくれます。

登場人物の感情の変化を理解する【物語文】

物語文を読む時に登場人物の感情の変化を理解することも、読解力を伸ばす上で大切です。

段落やシーンごとに登場人物がどのように感情が変化しているか、チェックしながら読解しましょう。

感情を表す「うれしい」「悲しい」などの単語や、登場人物のセリフが感情を理解するヒントになります。また、登場人物の性格や特徴について説明している部分も、感情を理解する重要な情報ですので、印をつけながら読んでみてください。

【物語文も網羅】中学ひとつひとつわかりやすく 中学国語をひとつひとつわかりやすく。改訂版

出典:学研出版公式サイト

| 価格 | 1,100円 |

| 出版社 | 学研プラス |

| 発行年 | 2021年 |

| 著者 | 学研プラス(編) |

| ページ数 | 116ページ |

※表記はすべて税込み

物語文の読解練習をしたい方には『中学ひとつひとつわかりやすく 中学国語をひとつひとつわかりやすく。改訂版』がおすすめです。

物語文の解き方を基礎からわかりやすく解説してくれるので、国語が苦手な方にもおすすめです。

物語文以外にも、語彙や論説文、古文、漢文の問題も収録しているため、国語を網羅して学習できます。

文法を暗記する【現代文・古文・漢文】

現代文・古文・漢文の文法を暗記してすぐに意味を理解できるようにすることも、国語力を伸ばすために大切なことです。

古文や漢文は文法を理解していないと、現代語訳できません。また、文法を理解して修飾・被修飾の関係性を把握していると、現代文の読解力も向上します。

国語の入試で出題される文法問題は正答できるように、しっかり準備しましょう。

【文法を理解・暗記する】中学国語 文法

出典:学研出版公式サイト

| 価格 | 880円 |

| 出版社 | 学研プラス |

| 発行年 | 2018年 |

| 著者 | 学研プラス(編) |

| ページ数 | 108ページ |

※表記はすべて税込み

現代文の文法を学習したい方には『中学国語 文法』がおすすめです。

『中学国語 文法』を利用すれば、文節や単語、主述の関係など文法について網羅して学習できます。

各単元の問題数はスキマ時間に解ける量になっており、挫折せずに学習を進められますよ。

古文・漢文に何度も触れる

古文・漢文の読解力を伸ばすためには、何度も古文・漢文に触れることが大切です。

古文・漢文に読み慣れていない方は、最初は簡単なレベルの文章から読み始めてみてください。内容が分からない箇所は現代語訳や解説を読んでいく作業を繰り返すと、徐々に読解できるようになります。

私の場合、古文・漢文が苦手だったので、最初は古文・漢文の有名作品のマンガを読んでいました。マンガであれば絵として話がわかりやすく、時代背景や当時の情景をイメージしやすくなります。

【古文・漢文の読解力を上げる】くもんの高校入試スタートドリル こわくない国語古文・漢文

出典:くもん出版公式サイト

| 価格 | 1,540円 |

| 出版社 | くもん出版 |

| 発行年 | 2009年 |

| 著者 | くもん出版 |

| ページ数 | 144ページ |

※表記はすべて税込み

古文・漢文が苦手な方には『くもんの高校入試スタートドリル こわくない国語古文・漢文』がおすすめです。

入試によく出題される「おくのほそ道」や「枕草子」などの作品をストーリーとして絵で読める参考書です。

ストーリーの最後には、実際に出題された入試問題が収録されているので、実践的な演習もできます。

【古文・漢文の読解力を上げる】システム中学国語 古文・漢文編

| 価格 | 1,320円 |

| 出版社 | 水王舎 |

| 発行年 | 2010年 |

| 著者 | 出口汪(編) |

| ページ数 | 142ページ |

※表記はすべて税込み

古文・漢文の読解力を上げたい方には『システム中学国語 古文・漢文編』がおすすめです。

過去に高校入試で出題された問題が収録されており、古文・漢文の読解方法を学べます。

さらに入試問題の時代背景や作写像に関する解説もあるため、古文・漢文の背景知識も深まります。

【問題演習】中学生が国語力を伸ばす方法

国語の問題を演習するときに、以下のポイントを意識すると高い点数を取れるようになります。

- 設問を先に読む

- 漢字問題は間違えない

- 設問を正確に把握する

- 根拠を持って解答する

- 間違えた問題をしっかり復習する

国語の読解問題の点数を上げたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

設問を先に読む

文章を読み始める前に設問を読むと、高い点数を取れるようになります。

設問を先に読むことのメリットは、文章のテーマを把握した上で、重要な部分を意識して読めることです。設問に関する部分は線を引きながら文章を読むことによって、設問を解きやすくなります。

私の場合は、文章を読んでいる時に解答できる設問は、先に解答しながら読解していました。

文章を読み始める前に設問を読んで、文章のテーマを把握して、設問に関する部分を意識しながら読解しましょう。

漢字問題は間違えない

国語の問題で出題される漢字問題は落とさないことが、国語の得点を上げる上で大切です。

漢字や語句の問題は暗記していれば確実に得点できるため、重要な得点源です。

漢字や語句は日々暗記して、国語の問題で得点できるように準備しましょう。

設問を正確に把握する

設問の内容を正確に把握することが、国語力を伸ばす上で大切です。

焦っていると「当てはまらないものを選びなさない」という設問で、当てはまるものを選んで問題を落としてしまうことがあるため、注意が必要です。また、「理由を記述しなさい」という設問の場合は文末を「~から。」「~ため。」にする必要があります。

ほかにも、「当てはまるものを3つ解答しなさい」「50文字以内で記述しなさい」といったルールが設定されていることがあります。

このように、設問の内容をしっかり把握して、ルール通りに解答して正答しましょう。

根拠を持って解答する

国語の問題を解くときに根拠を持って解答することが、国語力を伸ばすことにつながります。

解答の根拠となる該当箇所にチェックをつけておいて、丸付けするときに解答の根拠が合っているか確認してみてください。

解答の根拠を毎回明確にすることで、感覚で解くことがなくなり、点数にムラがなくなっていきます。

間違えた問題をしっかり復習する

間違えた問題をしっかり復習すると、国語力を伸ばせます。

間違えてしまうと気持ちが萎えてしまい、復習するモチベーションが下がってしまうかもしれません。しかし、間違えた問題を復習することが、国語力を伸ばすのにとても効果的です。

復習するときは、設問の解くときの考え方、解答の根拠を把握して、似たような問題が出たときに対応できるようにしましょう。

【習慣編】普段からできる!国語を伸ばす勉強法

では、いよいよここから具体的な国語の勉強法について紹介していきます。

まずは、普段からできる国語力を伸ばす方法から見ていきましょう。

日々の習慣とすることで少しずつ確実に力をつけることができますよ。

教科書を音読する

まずは、皆さんにとって身近な教科書の文章を「音読する」ことから始めてみましょう。

普段、文章を黙読していて「気がついたら違うことを考えていた」なんて経験はありませんか?

黙読は集中力が途切れやすい一方、音読であれば最後まで集中して読み進めやすくなります。

長い文章であれば、意味段落ごとに区切ってみてもいいでしょう。

こうして音読を習慣づけることで、文章を最後まで読み切る集中力が徐々に養われていきます。

また、集中力が身につく以外にも、音読にはたくさんのメリットがあります。

- 自分がわからない・読めない言葉に気がつける

- 内容や物語を頭に描きやすくなる

- 文章を読むことへの抵抗感が軽減される

教科書などを自分で勉強する際には、文章を音読する習慣をつけることがおすすめです。

わからない言葉はまず推測→調べる

国語を勉強していて、読み方・意味がわからない言葉に出会った場合は必ず「推測してから調べる」習慣をつけましょう。

意味を調べて言葉の引き出しを増やすことは何より大事ですが、実は「推測」することも意外と大切です。

どれだけ言葉を覚えたとしても、本番で忘れてしまったり、意味のわからない言葉に出会ったりする可能性は少なくありません。

調べる前に推測する習慣が大事な理由は、そんなときに文脈や漢字をヒントにして推測する力を身につけるためです。

普段の勉強で知らない言葉に出会った場合は、まず「こういう意味かな」と推測してから、正しい意味を調べるようにしてみましょう。

要約する練習をする

読解力をぐっと上げる方法としておすすめなのが「要約する練習」をすることです。

「要約」とは、教科書や問題集、本などで読んだ文章がどんな内容なのか、自分の言葉で短くまとめることです。

難しいですが、要約を行うだけで一気に次の3つの力を身につけることができます。

- 文章を読む集中力

- 内容を理解して要点をつかむ読解力

- 自分の言葉でまとめる表現力

おすすめは、教科書を予習する際や、問題集の問題を解いた後に、本文を自分なりに内容を50〜100字で要約してみる練習方法です。

難しい場合は短い文章や、段落ごとの要約でも構わないので、自分なりに要約練習に取り組んでみましょう。

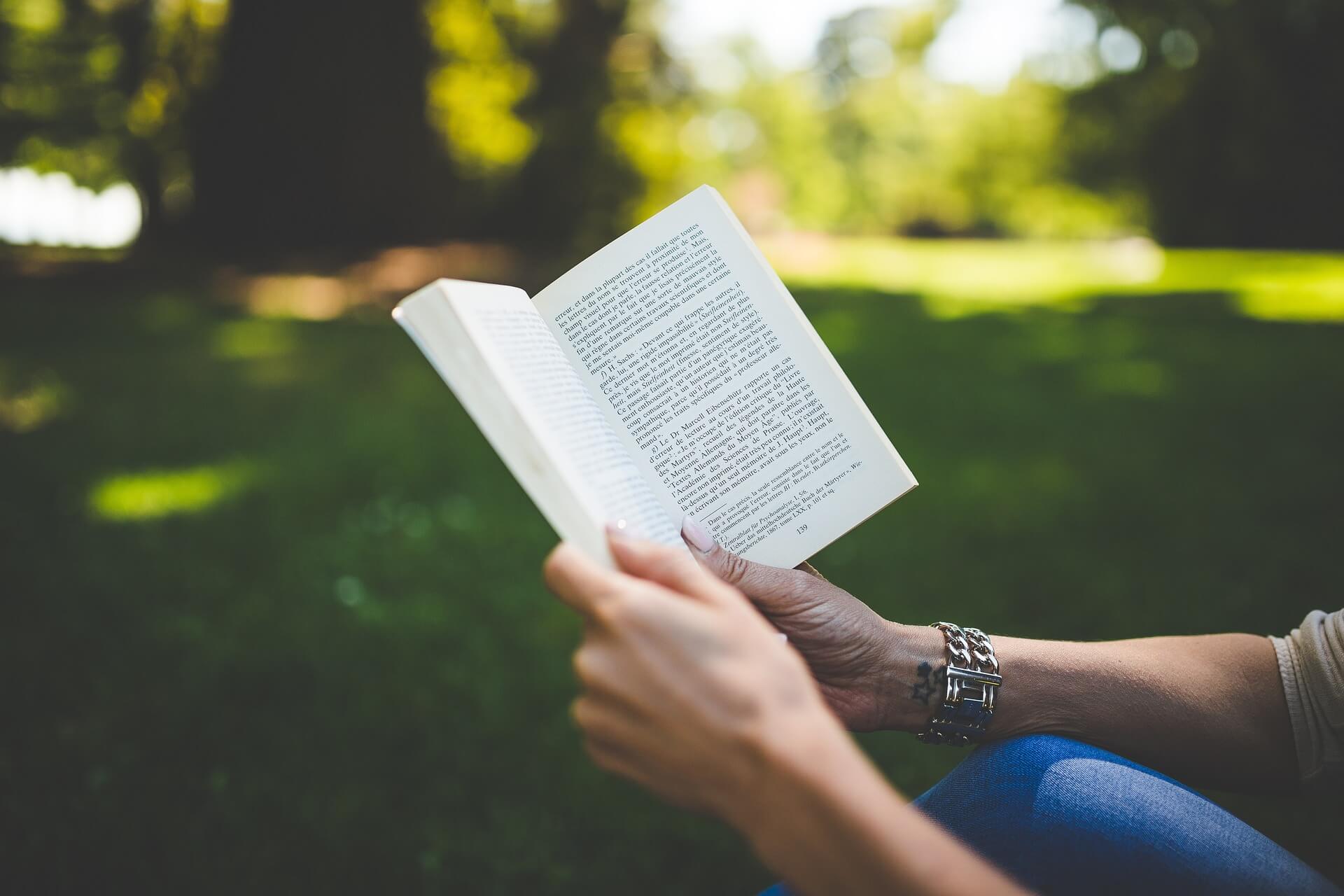

積極的に読書する

もしも余裕がある場合は、普段から積極的に読書に取り組んでみましょう。

教科書や問題集の文章よりも、自分が「おもしろそうだな」と思う本の方が、スラスラ読み進めることができますよね。

そうして楽しみながら本を読んで、自然と集中力や読解力、語彙力を身につけていくのが最も理想的な形です。

自分が興味のある内容で構わないので、余裕があれば積極的に読書する時間も確保してみましょう。

「なぜそうなるのか?」にこだわる

普段から国語の勉強をする際は「なぜそうなるのか?」にこだわる習慣をつけておきましょう。

特に問題を解くときはもちろん、答え合わせのときも「なぜこの答えになるのか?」「自分はなぜ間違えたのか?」を考えることが大切です。

普段から「なぜ?」にこだわる習慣をつけておくことで、勉強の効果も一気に上がります。

心構えのところでも紹介したように「なんとなく」問題を解くことは避けるようにしましょう。

【定期テスト編】国語で点数につながる勉強法

次に、定期テストの国語でしっかり点数をとっていくための勉強法を紹介していきます。

学校によって傾向が異なる部分もありますが、今回はどんな場合でも共通して言えるポイントをピックアップしました。

事前に何の文章が出るかわかっている定期テストは、正しく準備をしておくことで、高得点をねらうことができます。

テスト範囲の漢字は完璧に覚える

定期テストではほとんどの場合、参考書などから範囲が指定され、漢字の問題が10〜20点ほど出題されます。

漢字はテスト範囲になっているものを完璧に覚えておけば、それだけ点数が確保できる大事な部分です。

とはいえ、決して範囲が少なくないはずなので「1日20個」「1日1ページ」など、ペースを決めて計画的に覚える必要があるでしょう。

具体的な覚え方としては、以下の方法がおすすめです。

- 解く範囲を決め、答えを見ずに漢字を書く

- 答え合わせして、間違えた問題にチェックを入れる

- チェックを入れた漢字を10回書く

- チェックを入れた漢字をもう一度自分でテストする

- 翌日、次の範囲に進む前に4をもう一度行う

- 次の範囲で1~4を行う

この流れで漢字の勉強をコツコツ行うことで、しっかりと定着していくことでしょう。

文中の語彙を全て理解しておく

定期テストの場合、教科書から出題される文章に登場する言葉の意味は、全て理解しておくことが大切です。

意味がわからない言葉が残っている状態では、文章を理解できているとは言えません。

逆に、言葉の意味を理解することは、本文理解の第一歩です。

文中の語彙は、わからないものを事前にしっかりと調べた上で、一つ残らず理解しておくようにしましょう。

学校のノートや教科書ガイドで理解を深める

本文の理解を深めるためには、学校のノートや教科書ガイドを活用するのがおすすめです。

まず、学校のノートには、テストの出題者である先生が考えた板書が詰まっています。

つまりノートを読めば、文章の中でどこがポイントであるかがよく見えてくるはずです。

さらに教科書ガイドを使えば、本文中に登場する言葉の意味や要点を詳しく確認することができます。

この2つを使って本文の理解を深めておけば、定期テスト本番であわてることはないでしょう。

学校の授業で解いた問題を反復する

学校の授業で教科書内容のプリントやワークを解いた場合、その問題を何度も反復しておきましょう。

定期テストでは、プリント・ワークの問題や、それに似た問題が出題されることがあるからです。

もちろん、ただ単に「答えを覚える」勉強の仕方はNGです。

「なぜその答えなのか」という根拠までしっかりと説明できるようにしておけば、応用問題にも対応できるでしょう。

【受験編】高校入試を攻略!国語のおすすめ勉強法

では、高校入試に向けた国語の対策は、どのように進めていけばいいのでしょうか。

最後は【受験編】として、おすすめの勉強法を詳しく紹介していきます。

日々少しずつ国語の勉強に取り組み、入試でも立ち向かえる確かな読解力を積み重ねていきましょう。

漢字・文法・古文単語はコツコツ覚える

国語の中で暗記が必要になるのは「漢字」「国文法」「古文単語」です。

短期間で覚えられる量ではないため、コツコツと知識を積み重ねていきましょう。

どれも高校入試向けの参考書が販売されているため、一冊購入し、覚えるまで反復する勉強法がおすすめです。

時間をかけて計画的に知識をたくわえることができれば、入試本番で安定して得点でき、強みにもなるでしょう。

まずは短い文章で演習する

国語に苦手意識がある人は、まず自分に合うレベルの短い文章から演習を始めましょう。

「これならスラスラ読める」という文章量のものから始め、それを安定して解けるようになることが、読解力向上の第一歩です。

短い文章が解けるようになれば、より文章量の多い問題に取り組むという形で、少しずつレベルを上げていきましょう。

他の教科と同じように、国語もスモールステップで進むことで、確実に実力を高めることができます。

読解問題は時間制限を設ける

読解問題を解くときに意識してほしいのが、時間制限を設けることです。

制限時間もなく演習に取り組むと、どうしてもダラダラと解いてしまい、効率が悪くなってしまいます。

そこで、国語の問題を解くときは普段から時間制限を設け、目の前の問題に集中力を発揮する練習をしましょう。

「時間内に解く!」という意識が加わるだけで、集中力や読解力にも磨きがかかります。

これを繰り返すことで、一回の演習で身につく力を格段に上げられるでしょう。

よく出る問題の解法をマスターする

たくさん問題を解いていると「この問題、よく目にするな」と感じることがあるかもしれません。

そうした「よく出る問題」は、考え方や解き方をマスターするようにしましょう。

高校入試でよく出題される問題の例

- 傍線部について「どういうことか」と言い換える問題

- 登場人物の心情を答える問題

- 「歴史的かなづかい」を「現代かなづかい」に直す問題

公立高校の場合は都道府県によって、私立高校の場合は学校による傾向や特徴もあります。

よく出る問題は「どう考えて解けばいいか」を理解しておけば、本番でも落ち着いて解くことができるでしょう。

そのためにも、過去問は繰り返し解いて対策することが大切です。

作文・小論文はさまざまなテーマで練習する

高校入試では、200字前後の作文または小論文が出題される場合がほとんどです。

受ける試験にもよりますが、配点が高いため、必ず対策をしておく必要があります。

高校入試で出題される作文テーマ例

- 説明的文章に対して、自分の考えを書く

- 資料を読み取り、わかることと自分の意見を書く

- 中学校生活で頑張ったことなど、自分自身のことを書く

まずは過去問を分析し、自分が受ける入試はどんなテーマが出題されやすいかを知りましょう。

その上で、さまざまなテーマで本番と同じように作文を書いて練習を重ねることが大切です。

もちろん、原稿用紙のルールも必ずおさえておかなくてはなりません。

作文や小論文も短期間で力をつけることが難しいため、時間をかけてコツコツ準備を進めておくようにしましょう。

国語力を伸ばしたい中学生にはオンライン家庭教師ピースがおすすめ

国語力を伸ばしたい中学生には、オンライン家庭教師ピースがおすすめです。

オンライン家庭教師とは、自宅でPCやタブレットを使って家庭教師の授業を受けるサービスです。

オンライン家庭教師ピースでは、生徒の学力や特徴に合わせて自由にカリキュラムを自由に組めます。苦手な部分は基礎からしっかりと学べますので、授業についていけなくなる心配はいりません。

また、オンライン家庭教師ピースの講師は教育研修を受けていますので、生徒の特長に合わせて指導方法を柔軟に変えられます。

国語力の伸ばし方がわからない方や、どこから手をつければいいか困っている方は、ぜひオンライン家庭教師ピースの無料体験授業を受けてみてください。

オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業お申込みはこちらから

まとめ

中学生の国語力とは、「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」「国語の知識」「教養・価値観・感性等」から構成される日本語を運用する総合的な力です。

国語力を伸ばすためには、語彙の増加や筆者の主張の把握、登場人物の感情理解などが必要となります。

参考書や問題集を使って、感覚ではなく論理的に問題を解けるようになると国語力は伸びていくのです。

自分ひとりではどのように国語力を伸ばせばよいかわからない方は、オンライン家庭教師ピースの利用を検討してみてはいかがでしょうか。