中学生の春休み学習は「予定表を活用」して効率アップ!

毎年、春休みは、夏や冬と比べて早く過ぎると感じる親御さんも多いのではないでしょうか。年度末で慌ただしく、お子さんの様子を丁寧に見てあげられないと悩む親御さんも多いようです。

今年は、ぜひ「計画的な春休み」を過ごせるよう、いまから準備を始めましょう。この記事では、春休みの意義とやるべきこと、具体的な計画の立て方を解説します。春休みの予定表をダウンロードできるサイトも紹介しました。

中学生の春休みを有意義なものにするヒントとしてご活用ください。

中学生の春休みにやっておきたいこと4つ

中学生の春休み中に、ぜひともやっておきたいことは以下の4つです。

中学生の春休み中に、ぜひともやっておきたいことは以下の4つです。

- 勉強(とくに復習)

- 受験準備

- 部活

- 友だちや家族との時間を楽しむ

春休みを何倍も充実させる秘訣とともに、解説します。

勉強(復習)

春休みは、学年の勉強がすべて終わったタイミングです。1年間の学習を復習し、新学年の勉強に備えましょう。

とりわけ大切なのは、英語・数学です。英数は「積み上げ教科」と呼ばれ、前の学年で習った内容の上に新しい学年の学習が積み上がります。

習った単元を十分理解できていないと、新しい内容を習ってもよくわからないまま過ぎてしまうため、復習が欠かせません。

理科・社会は、単元のポイントを復習し、重要用語をきちんと覚えておきます。漢字で正しく書けるように練習しておくのも、テストで失点しないコツです。

春休みを利用して、これまでの学習をしっかり振り返っておきましょう。塾の春期講習を利用するのもおすすめです。

受験準備

新中学3年生は、いよいよ受験生!1年後に迫る受験に向けて、できることから準備を始めましょう。

「志望校を決める」「1年間のスケジュールを見通す」など、今のうちにやっておきたいことは数多くあります。行きたいなと思う高校に足を運ぶのも、モチベーションアップには良い方法です。

春休み中からできる受験準備について、詳しくはこちらもご覧ください。

部活

春休みから、夏の大会を意識した練習を始める部活もあるでしょう。また、新学期が始まると新1年生が入部してきます。先輩らしい姿を見せ憧れを抱いてもらえるよう、春休み中は部活にも全力投球しましょう。

春休み中にどれくらいのペースで練習が行われるかは、部活によって異なります。「毎日学校に行った」「ほとんど集まらなかった」など、両極端な声が聞こえるのが春休みです。

部活の練習日数は勉強のスケジュールにも影響を与えるため、はやめに確認しておいてください。

友だちや家族との時間

暖かくなり陽気が良くなる春休みは、友だちと遊びに行くのもおすすめです。たった3回しかない中学生の春休み、仲間と過ごす時間も大切にしたいですね。

あわせて、家族の時間を意識的にとるようにしてください。

お子さんも思春期になり、徐々に親離れも始まります。「ママ、ママ!」と甘えるばかりの日々から、いつのまにか「親より友だち」「家より部活」となってきていませんか。

お子さんと一緒に過ごせる時間は少なくなる一方です。その事実を踏まえ、家族でのお出かけやおうち時間を満喫しましょう。

「中学生の春休み」の意義とミッション

新学期を控えた春休みには、1年の中でも独特の雰囲気が感じられます。進級やクラス替えにワクワクしたり、不安があったり……。そんな春休みが持つ意義と、やっておきたいミッションを学年別にまとめました。

新中1生

新中1生、いよいよ中学生!春休みは、“気持ち・用品・勉強”とすべての面で入学準備を完了させる時期です。

勉強面は、新中1の1学期にスタートダッシュを切れるよう整えましょう。中学生の最初に良い成績が取れると自信になり、勉強に対するやる気もわきやすくなります。部活が始まる5月までに、勉強のリズムを完成させることを目指しましょう。

新中1生の学習ポイントは、「小学校の苦手克服」「英数先取り」です。

小学校で習った内容に苦手がある場合は、かならずマスターしておいてください。また英語と数学を先取りしておくと、新学期の慌ただしさの中でも学校の授業を理解しやすくなります。

新中2生

新中2生は、中だるみに注意しましょう。中学生になって1年が経ち、生活に慣れて気が抜けやすい時期です。反対に、「後輩が入ってくるからしっかりしなきゃ」という気持ちが空回りする場合もあります。落ち着いて、すべきことを一つひとつ進めていけるよう気持ちを整えましょう。

新中2生の春休みには、1年の目標を立てるのがおすすめです。1年後には受験学年になることも踏まえ、中2の1年間をどのように過ごしたいか考えましょう。

また英語・数学の復習もかならずしておきます。中2の学習内容は入試によく出るものが多いため、中2でのつまずきは受験にまで影響する場合があるからです。

新中3生

新中3生は、いよいよ受験学年です。志望校と受験への意識を明確にし、1年後の合格に向かってスタートを切りましょう。

春休みは既習範囲の復習をしておきます。英語と数学の復習は必ず済ませ、できれば理科・社会の苦手分野にも取り組みます。中3の定期テストでは中1・2の範囲もよく出されるため、復習は成績アップにも欠かせません。

また部活も残り数か月となります。悔いのないよう取り組むためにも、春休みは計画的に過ごしたいですね。

中学生が春休みに効率良く復習を終えるコツ

「気づいたら終わっていた」場合も多い春休みの学習を充実させるためには、計画を立て効率よく勉強をすすめることが大切です。

「気づいたら終わっていた」場合も多い春休みの学習を充実させるためには、計画を立て効率よく勉強をすすめることが大切です。

春休みにぜひともやっておきたい「復習」を、効率良く進めるコツを解説します。

復習用の教材を用意する

まず、復習しやすい教材を用意しましょう。春休みが近づくと、書店に「復習教材」が多数並びます。以下のポイントを押さえた教材で、使いやすそうなものを選んでください。

- 薄いもの(厚いと途中でやる気がなくなりやすい)

- テスト形式のもの(力試し、苦手発見がしやすい)

- 要点がまとまっているもの(勉強しながら復習しやすい)

- デザインやレイアウトがお子さん好み(見た目もやる気には大切)

学習計画を立てる

教材を準備できたら、学習計画を立てましょう。

春休み中に勉強できる時間を算出し、勉強したい教材を「勉強予定時間」で割ると、1時間あたりにやるべき量が計算できます。あとは勉強予定の日に、やる内容を割り振るだけです。

また、2~3日に1回程度は「調整日」を入れておきます。予定が急に変わったときに対応しやすくなり、勉強の遅れも挽回できます。

勉強が計画通りに進んでいた場合は、調整日にプラスアルファの勉強をすると良いでしょう。

進捗管理をする

進捗管理、つまり「予定に対して順調に進んでいるかの確認」は毎日行います。予定通りに進んでいたら、お子さんの自己肯定感を上げるチャンスです。「がんばってるね」「この調子だよ」と声をかけ、次のやる気につなげていきましょう。

もし予定通りに進んでいなくても、叱責してはいけません。勉強は計画通りには進まないのが当たり前だからです。

遅れをどこで挽回するか、お子さんと一緒に考えてあげてください。

計画から遅れた場合、お子さんは焦りから視野が狭くなっている場合があります。親御さんが、客観的な視点から冷静にアドバイスする「コーチ」の役割を意識するのがおすすめです。

わからない点はかならず解決する

勉強していると、わからない点が出てきます。わからない点は、そのままにしておくとテストでの失点につながります。

反対に解決し自分のモノにできれば、実力が伸びます。

成績を伸ばすポイントを見つけたと受け止め、かならず解決しておきましょう。

春休み中に質問したい箇所が出た場合の解決方法は、次の章で解説します。

春休み中の「わからない!」を解決する方法

春休み中の学習で困りやすいのは、「わからない箇所をどのように解決すれば良いか」です。学校が休みのため、普段のように授業の合間に先生に質問しにいく方法がとれません。

春休み中の学習で困りやすいのは、「わからない箇所をどのように解決すれば良いか」です。学校が休みのため、普段のように授業の合間に先生に質問しにいく方法がとれません。

春休み中に出た質問を解決する手段を、3つお伝えします。

学校の先生に質問に行く

まず、やはり学校の先生に質問に行けないか考えてみましょう。日頃から勉強の様子を見ている先生は、要点を押さえた解説をしてくれます。

春休みは年度末、学年の切り替えでもあるため、授業がなくても多くの先生が学校に来ています。学校に行ってみて、教科担任の先生がいないか聞いてみても良いでしょう。

ただし、先生も多くの業務を片づけるために学校に来ています。質問が解決したらさっと帰り、先生の仕事の邪魔をしないような配慮が大切です。

塾で質問する

塾に通っている中学生なら、塾で質問するという方法もあります。

ただし、春休み中の塾は「春期講習」の真っ最中です。朝から夜まで授業が組まれ、講師の空き時間がないケースもあります。

あるいは、「塾で質問できるのは塾の教材に関する内容のみ」とする塾もあります。学校の宿題や課題の質問は受け付けていないところもあるため、事前に確認しておきましょう。

オンライン家庭教師を利用する

「学校も塾も、質問に利用できない」、そんなときはオンライン家庭教師を頼ってみてください。

オンライン家庭教師とは、パソコンやタブレットなどのデバイスを使い、自宅でマンツーマン指導が受けられる教育サービスです。マンツーマン指導のため、学習計画も内容も自由に組めます。

「春休みの宿題を手伝ってほしい」「復習していてわからない点を教えてほしい」などのリクエストも、もちろん可能です。

受講に必要なのは、デバイスとインターネット回線のみ。この2つがあれば、すぐに授業を始められます。

春休み中の学習をスムーズに進めるためにも、春休みに入る前に体験授業を試しておくのがおすすめです。

学年別・春休みの学習ポイントを解説

「中学生の春休み」といっても、「小学校を卒業したばかりの新中学1年生」と「高校に合格した新高校1年生」とでは、同じ過ごし方にはなりません。学年に応じ、ポイントを押さえた過ごし方を意識することが大切です。

「中学生の春休み」といっても、「小学校を卒業したばかりの新中学1年生」と「高校に合格した新高校1年生」とでは、同じ過ごし方にはなりません。学年に応じ、ポイントを押さえた過ごし方を意識することが大切です。

春休みの学習効果を高めるポイントを、学年別に解説します。

新中学1年生

新中学1年生は、「小学校の復習」を済ませましょう。

中学に入ると授業のスピードも速くなり、内容も一気に難しくなります。学校の授業にスムーズについていくためには、小学校で習った内容、つまり「土台」がしっかりしていることが欠かせないためです。

とくに、以下は春休みの復習として優先度の高いものです。

- 算数:分数、小数、割合、図形の定理、グラフ

- 国語:漢字(正しく書ける・読める)、熟語

- 英語:単語(正しく読める・意味がわかる)、基本的な挨拶

苦手をしっかり克復しておくと、中学入学早々に勉強でつまずく心配がなくなります。

新中学2年生

新中学2年生は、中1の復習に取り組みましょう。中1で習った内容の中には、中2・中3の学習の土台となる箇所が数多くあります。

さらに中2で習う内容は、高校入試の頻出分野でもあります。中1の土台が完成していないと中2の内容が積みあがらず、結果的に高校入試での苦戦につながってしまうのです。

春休みを利用し、既習範囲の復習に努めましょう。もし5教科を復習する時間が取れない場合は、「数学」「英語」を優先させてください。

新中学3年生

新中学3年生の春休みは、「復習」と「受験準備」の2つが軸となります。やるべきことが多く大変ですが、春休みにしっかり取り組んでおくと、これからの1年が有意義に過ごせるようになります。

計画を立て、効率良く進めましょう。

復習の際は、中2の範囲を重点的に進めてください。数学の「一次関数」「図形の証明」、英語の「時制」「比較」「不定詞・動名詞」は、入試でも毎年必ずといえるほど出題される分野です。

中3のテストでも復習問題として定期的に出される可能性があるため、春休み中にしっかり理解しておきましょう。

新高校1年生

新高校1年生のみなさん!合格、おめでとうございます。

春休みは入学準備で慌ただしくなりますが、受験勉強の復習と高校から出た課題に取り組みましょう。

高校によっては、高1・1学期を先取りする内容の課題を出す場合があります。入学後の授業はこの課題をやっていること(理解していること)を前提に授業が進む可能性があるため、丁寧に取り組んでおきましょう。

難しい箇所やわからない点は、塾やオンライン家庭教師を利用して解決しておくのがおすすめです。

中学生が春期講習を受けるメリットは?

塾に入るかどうかを検討中の中学生は、気になる塾で春期講習を受けてみることをおすすめします。春期講習は塾ごとの指導方針や特徴が現れやすいため、塾とお子さんの相性を見極めやすいからです。

ここでは、中学生にとっての「春期講習のメリット」を、5つの視点から解説します。

入塾前に「合うか、合わないか」をじっくり見極められる

講習以外にも塾では、「体験授業」を行っています。しかし、体験授業は1~2回しか受けられないことがほとんどです。授業も序盤だけ受けて、後は入塾面談の時間としている塾もあります。正直言って、体験授業だけでお子さんと塾が合うかどうかを見極めるのは至難の業です。

一方、春期講習は2~3週間かけてじっくりと行われます。まとまった期間通うことで、校舎や生徒の雰囲気、講師との相性、質問のしやすさ、使い勝手の良さなどあらゆる面から、その塾がお子さんに合うかどうかをじっくり検討できます。

苦手教科や分野を克服できる

春期講習は苦手な教科や分野の克服にもピッタリです。春休みという学校の授業が進まない期間を利用して、集中的に苦手教科や分野と向き合うことをおすすめします。塾も苦手克服のためのコースや、短期集中特訓講座などを用意しているため利用できます。

学習指導要領の改訂以降、子どもたちが学ぶ内容はグンと増えています。苦手を放置すると「わからない」につながり、ついには勉強そのものを嫌いになってしまうことも。悪循環に陥らないためにも、春期講習を利用して苦手教科や分野にしっかりと向き合ってみましょう。

勉強に対する刺激が受けられる

春期講習では、普段とは違った勉強の仕方に出会えたり、学校外の仲間と切磋琢磨したりと、勉強面で刺激が受けられるというメリットがあります。講習をきっかけに勉強のモチベーションが上がり、学校でも高校受験に向けてやる気になったというお子さんも大勢います。

自由度の高い春休みだからこそ、刺激ある環境に身を置くことをおすすめします。

既習範囲を効率的に復習できる

多くの塾では、春期講習で「前学年までの重要事項」の復習をします。学年が上がるにつれて増える「これまでに習った内容」を、効率よく復習できるのも春期講習のメリットです。

特に数学や英語は「積み上げ教科」と言われます。というのは、前に習った内容が、次の単元につながることが多いからです。これまでに習った内容を復習しておくと、新学年以降の学習がスムーズに始められます。

新学年の準備ができる

春期講習では、新学年の授業内容を先取りして学ぶこともできます。学年が上がるにつれて、学習内容は増え、授業進度も早くなっていきます。事前に学習内容の予習をしておくことで、学校の授業で置いていかれることはなくなるでしょう。

特に社会や理科などの重要事項が多い教科は、何度も反復学習を行う必要があります。春期講習で事前に予習しておき、学校の授業を受け、復習を行うことで無理なく反復学習を行うことができるため、知識を定着させることができるでしょう。

中学生の春期講習はどんな授業スタイルで行われる?メリット・デメリットも紹介

春期講習と一言で言っても、授業スタイルは塾によってさまざまです。中学生向けの春期講習で多い授業形態を3つピックアップして、それぞれ解説します。

集団指導

集団指導とは、学校の授業のように大勢の生徒に対して先生が一斉に授業を行う形態を言います。難関高校受験を目指す塾やハイレベル指導が特徴の塾でよく見られます。

集団指導のメリット・デメリット

集団指導のメリットは、大勢の中での自分の位置がわかりやすい点です。質問の頻度や内容、授業内で行った小テストの結果などによって「自分はこの集団の中でどの程度のレベルにいるか」がよくわかります。競争心の強いお子さんに向いている授業スタイルだと言えます。

一方、集団指導のデメリットは、お子さんの性格によっては集団の中で埋もれてしまうことがあることです。授業中に質問ができないなど、引っ込み思案な性格のお子さんには向いていません。

少人数指導

少人数指導とは、集団指導より少ない人数(5~10人程度)に対して講師が授業を行う形態を指します。

少人数指導のメリット・デメリット

少人数指導のメリットは、適度な緊張感と刺激がありつつ、和気あいあいとした雰囲気の中で勉強できる点です。講師も対話形式で授業を進めることが多く、主体的に学ぶ姿勢が伸びることが期待されます。

デメリットは仲間との距離が近い分、人間関係の影響を受けやすい点です。気に入らない友達がいると、塾に行きたくないという事態にもなりかねません。

個別指導

個別指導とは、講師1人が1~3人程度の生徒を指導する形態のことです。指導中は1対1になることが、少人数指導と異なる点です。

個別指導のメリット・デメリット

個別指導のメリットは、自分のペースで勉強できることです。授業ペースや学習計画、取り組む分野など、勉強のすべてをお子さんに合わせられます。講師が隣にいるため、いつでも質問できるのも大きなメリットになります。

一方、個別指導のデメリットとしては、広範囲を効率的に勉強したい場合には向いていない点が挙げられます。具体的な目標の達成や苦手克服など、ピンポイントで学習したいときにおすすめの形態です。

中学生の春期講習はいくらくらい?費用の相場を解説

中学生が春期講習を受ける際、費用の相場はいくらくらいなのでしょうか。集団指導塾、個別指導塾に分けて解説します。

★豆知識★

塾でもっとも経費がかかるのは「講師の人件費」です。そのため、講師1人が同時に指導できる人数が少ないほど費用が高くなる傾向があります。集団指導より個別指導のほうが費用が高いことが多いのは、これが理由です。

集団指導塾の費用相場

集団指導塾における春期講習の費用相場は、次のとおりです。

| 高校受験対策 | 40,000~70,000円 |

|---|---|

| 学校の勉強対策 | 20,000~30,000円 |

高校受験に向けた春期講習のほうが、講習で扱う学習内容が多く、日数も増えるため費用が高いです。また、中学3年生は受験学年として特別講座を設ける塾が多いため、相場も高くなります。

個別指導塾の費用相場

個別指導塾における春期講習の費用相場は、30,000~80,000円程度です。

個別指導塾は「1コマの授業料 × 受講回数」によって費用が決まるため、授業の回数が増えるほど費用も増えるという仕組みになっています。

授業料以外の費用も要チェック

春期講習では、授業料以外にもさまざまな名目の費用がかかります。諸費用の相場や必要な項目は塾によって異なります。授業以外の主な費用は、次のとおりです。

- 入塾金

- 教材費

- 模試受験料

- 管理費

中学生が春期講習を受ける塾の選び方は?

「春期講習はどの塾で受けるのが良いか」とお悩みなら、勉強の目的・授業スタイルという2つの視点から塾を選んでみましょう。それぞれの選び方を解説します。

目的から選ぶ方法

「春期講習を受けてみようかな」と考えた理由は何でしたか?勉強の目的から塾を選ぶには、春期講習受講を検討したきっかけを思い出すのが近道です。

中学生が春期講習を受ける目的は、「高校受験に備えて」「学校の勉強のために」という2つに大別できます。

高校受験予定がある場合は、高校受験対策専門塾の講習がおすすめです。これまでの勉強内容を復習しつつ、受験勉強の土台作りも進められます。

学校の授業がよくわかるようになりたい場合は、集団指導塾のうち「補習」をメインにしている塾や、個別指導塾を選びましょう。中学校の授業進度に合わせて、必要な学習に取り組めます。

授業スタイルから選ぶ方法

授業スタイルから選ぶ方法もあります。お子さんの性格や勉強の悩みを思い浮かべ、次のどちらが合いそうか考えてみてください。

| 集団指導塾が合うタイプ | 個別指導塾が合うタイプ |

|---|---|

|

|

塾選びの注意点

塾選びで注意したいポイントは、ほかにもあります。

◎ 雰囲気

校舎から感じられる雰囲気(校舎やスタッフの様子、生徒と講師の距離感、清潔感)などが、お子さんに合いそうか。

◎ 指導方針

塾の指導方針(厳しめ、褒めて伸ばす、宿題の量など)がお子さんやご家庭の方針に合いそうか。

◎ 立地

安心して通える立地か。夕方以降の時間帯に歩いても心配はなさそうか。

1つひとつを確認するために、実際に校舎に行って、見学することをおすすめします。必ずご自分の目で、大切なわが子を安心して預けられるかどうかを確かめるようにしましょう。「友達が行くから」「ママ友が良いと言っていたから」といった理由で決めるのはNGです。

春期講習中の中学生をサポートするポイント

塾でかなりの面倒を見てくれるとはいっても、一から十までを自力でこなすのは大変です。特に中学3年生は、初めての受験を控えているため、自分1人では準備できないことが多いでしょう。春期講習が始まった後、親はどのようなサポートをすればいいのでしょうか。4つのポイントを解説します。

進捗把握と宿題管理

あらかじめ春期講習の計画を見て、お子さんが「何を・どれくらい勉強する予定か」を把握します。実際に講習が始まったら、「何が・どの程度進んだのか」進捗を確認しましょう。

進捗の把握は宿題の管理に役立ちます。春期講習で出た宿題が、全体計画のどの部分に該当するのかがわかれば、取り組む理由も伝えやすく、進み具合に応じた適切な声かけもできるようになります。

勉強のモチベーションや様子確認

お子さんの様子をよく見て、モチベーションが下がっていないか、積極的に取り組めているかを確認することも大切なサポートのポイントです。春先に行われる春期講習は、新学年に向けてモチベーションを高く維持するために役立ちます。しかし、そのモチベーションも春期講習中ずっと維持できるとは限りません。疲れが溜まっていたり、やる気が低下していたりしていると気づいたら、適宜対応しましょう。

また気になる様子があれば、塾と情報共有もしておきます。

がんばりを承認

春期講習を乗り切るには、お子さんのがんばりを積極的に承認することもサポートする上で欠かせないポイントです。「毎日頑張っているね」「コツコツ取り組めているね」など、ちょっとしたことでもいいので、ほめるようにしましょう。

「ほめる」ことは、お子さんに「ちゃんと見守っているよ」というメッセージを伝える役割も果たします。親御さんの支えを実感できれば、お子さんも毎日安心して授業に参加できるでしょう。

大切なのは「周りと比較せず、わが子だけを見る」こと

塾に通い始めると、何かと「周りと比較」する機会が増えます。塾は生徒の競争心を刺激し、やる気を出させている面もあるので、周りと比べる視点を持つのは仕方のないことです。

ただ注意したいのは、親御さんまでもが競争や比較に巻き込まれないようにすることです。塾と親御さんでは、お子さんに対する役割が違います。親御さんは周りと比較せず、わが子だけを見てほめたり、承認したりしてあげてください。

クラス分けテストや授業内のテスト、模試など、さまざまなテスト結果も、「〇〇ちゃんは~なのに」と周囲のお子さんと比べるのは厳禁です。比べたくなったら、“過去のお子さん自身”と比べ、伸びている点を見つけましょう。

中学生が春期講習を受けるまでの手順

春期講習が始まるまでには、いくつかやらなければならないことがあります。塾探しから授業開始まで、時系列に沿ってやるべきことを解説します。それぞれのステップでの注意点も解説しますので、チェックしてください。

1. 塾を探し、校舎見学に行く

塾を探し、校舎見学に行きましょう。塾は授業形態や学習目的、指導のレベル、立地などの条件で絞り込みます。

★ Check Point ★

校舎を外から眺めるだけでなく、実際に入ってみるのがおすすめ。生徒と講師のやりとりなど、普段の様子がわかります。

2. 問い合わせをする

お子さんに合いそうな塾を絞り込んだら、春期講習申込みの問い合わせをしましょう。

★ Check Point ★

聞きたいことを事前にリストアップしておけば、聞き漏らすこともありません。また塾が比較的忙しくない時間帯(開校~夕方まで)に電話すると、じっくり対応してもらえます。

3. 面談・クラス分けテストを受ける

お子さんの現状を伝えるための面談に行きます。授業を受けるクラスを決めるテストを行う塾もあります。

★ Check Point ★

お子さんの様子は正直に伝えましょう。学校での様子や友達関係など、一見勉強に関係なさそうなことも伝えると喜ばれます。

4. 費用を支払う

春期講習の受講が決まったら、費用を支払います。支払い方法は現金持参・クレジットカード・銀行振込などが主流です。

★ Check Point ★

期日までに確実に支払いましょう。銀行振込の場合は、振込手数料の負担はどちら側になるかも確認しておくと安心です。

5. 授業の準備をする

初回授業までに授業の準備を進めます。ノートは塾専用のものを用意するのがおすすめです。

★ Check Point ★

初回授業分の予習が必要かどうかも確認します。水筒の準備、授業の時間帯によっては軽食を持たせたほうがいい場合もあります。

春期講習の内容についていけなかったら…?塾外のサポートに頼るのもあり!

春期講習が始まると、「思っていた以上に大変だった」「宿題が多くて手が回らない」といったお悩みが出てきます。あるいは講習前に「どうしてもあの塾の春期講習を受けたい」「入塾テストにパスしたい」「クラス分けテストでできるだけ上位に入りたい」と思うこともあるでしょう。

春期講習のお困り事には、「サポートのプロ」の手を借りるのがおすすめです。例えば、オンライン家庭教師ピースでは、各塾の「春期講習のサポート」も行っています。

① 塾の授業の補習もOK!

ピースはオンラインで指導する「家庭教師」ですから、授業の内容は自由自在。「あの塾の授業をわかるようにしてほしい」「塾で習ったことを復習したい」などのご希望に柔軟に対応しています。

「高校受験対策専門塾に通った経験がある」「難関高校の出身である」といった講師も多数在籍しているため、実体験に基づいた説得力のある指導が可能です。

② 宿題対策や進捗管理もOK!

塾によっては、膨大な量の宿題が課されます。塾が初めての人はその量に驚き、どのように処理すればいいか見当がつかない…と悩む人もいます。そんなときは、ピースにお声がけください。宿題の量や種類、内容をチェックし、お子さんが取り組める計画を一緒に立てていきます。

宿題のやり方や管理方法も指導しますので、親御さんの手を煩わせることもありません。

③ 入塾テストやクラス分けテスト対策もOK!

授業開始前に受けるテストをパスするためには、塾ごとに異なる「基準」を知り、出題傾向や分量に合わせて適切な戦略を立てて臨むことが大切です。

自力では難しい入塾テスト・クラス分けテスト対策にも、ピースをご利用ください。それぞれの塾が重視するポイントを知り尽くしているため、お子さんの習熟度に合わせて結果を出せるよう指導します。

効率的な春の学習には「ピースの春期講習」もおすすめ

実はピースでも、春期講習を行います。ポイントを押さえた指導で、短期間で効率よく復習ができると評判の春期講習をぜひご検討ください。

◎ ピースの春期講習

ピースの春期講習は、プロ講師が担当します。教科ごとにつまずきやすいポイントをピックアップし、克服するためにわかりやすく解説します。

少人数制で行うため、テンポよく進むのもポイント。前の学年で習った範囲の復習や苦手対策にもピッタリです。

中学生の春休みは予定表を活用しよう

春休みは年度末とかさなります。お子さんの進級準備もありつつ、親御さん自身も年度末で忙しくなるケースも多いでしょう。あっと言う間に終わってしまう春休みを充実させるためには、「予定表」の活用がおすすめです。

「やるべきこと」「やりたいこと」を書き出しておくだけでも、やり忘れを防げます。春休みに入る前に、ぜひ親子で予定表を立ててみてください。お子さん自身のタスク管理能力を伸ばすのにも役立ちます。

中学生の春休み用・予定表を立てる手順

春休みの予定表は、手順を押さえて考えると効率よく完成します。予定表を立てる手順を、6つに分けて解説します。

1. 決まっている予定をすべて書き出す

はじめに、すでに決まっている予定をすべて書き出しましょう。お子さんの予定だけではなく、親御さんの予定も書き出すことがポイントです。

部活や友達との約束、習い事、帰省、仕事の予定、繁忙日の予定など、あらゆる予定をカレンダーに書いてください。自由に使える日(時間)が自然と見える化されるため、予定が立てやすくなります。

2. 部活の予定は仮でもOK

予定は、あくまで予定です。この時点では「自由に使える日(時間)」をざっと明確にするのが目的なため、部活の予定が出ていなければ仮で入れておきましょう。夏休みや冬休みの練習日程を参考に「午前」「午後」と押さえるだけでも問題ありません。

部活の予定が確定したら、必要な変更を加えていきましょう。

3. 宿題をすべて書き出す

宿題もすべて書き出します。教科別・教材別に、やるべきページ数を算出しましょう。テスト範囲を兼ねる宿題があれば、マーカーで塗っておくとわかりやすくなります。

4. プラスアルファで勉強したい内容を書き出す

英語・数学の復習や先取りなど、自主的に学習したい内容を書き出します。ポイントは「欲張りすぎないこと」。欲張ってたくさんやろうとしても、春休みは思いのほか忙しいものです。

「もう少しできるかな?」と感じる程度で留めておくのが、計画を達成する秘訣です。

5. 3と4を勉強できる日に割り振る

宿題とプラスアルファの学習内容を、勉強できる日(時間)に割り振りましょう。「朝一番」「夕食後」など、毎日確保できる時間に勉強するよう、予定を固定するのもおすすめです。習慣化されると自然と勉強に向かえるようになります。

6. かならず「調整日」を設けておく

数日に1日、あるいは半日程度、予定を入れない調施日を設けるのも大切です。調整日があれば、急な予定変更や勉強の遅れにも対応しやすくなります。

もし調整日にすべきことがなければ、追加の学習をしても良いですし、休養日にしても良いでしょう。

中学生向け・春休みの予定表をダウンロードできるサイト

中学生にも使いやすい予定表を、無料でダウンロードできるサイトを紹介します。ご自宅にあるカレンダーの活用法もまとめました。

お子さんの性格や好みに合わせて、活用してみてください。

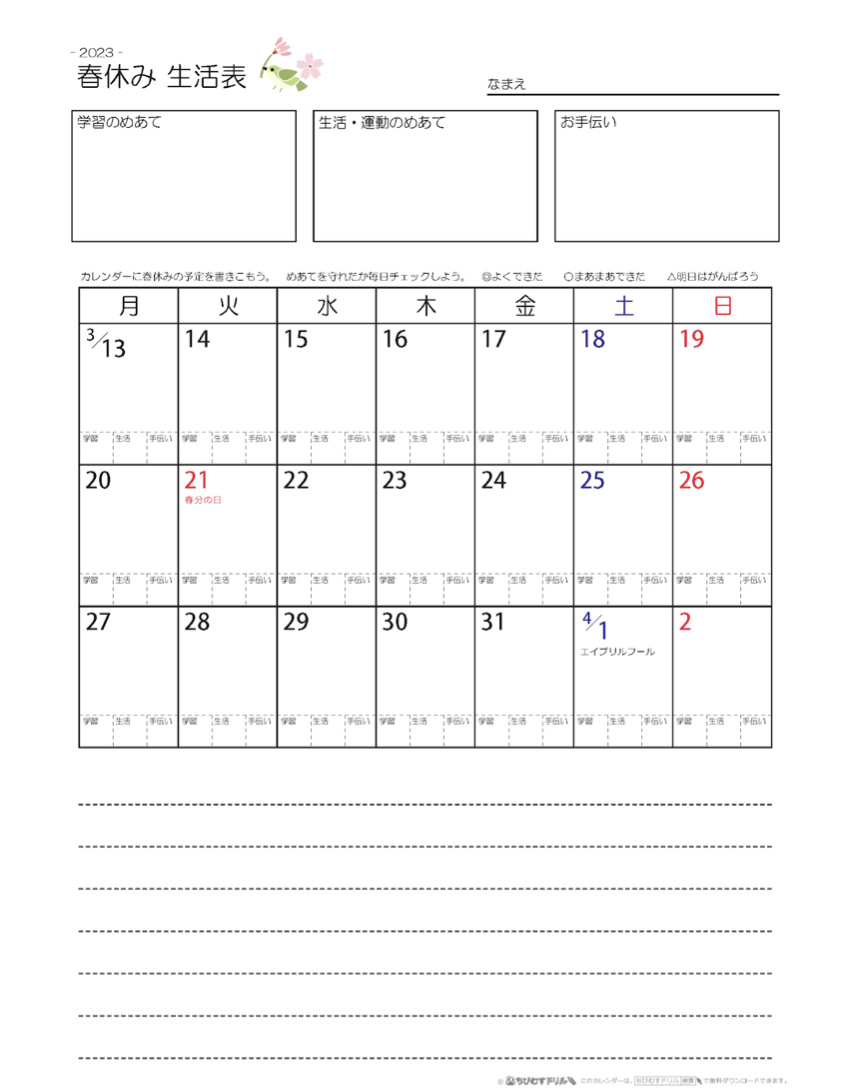

ちびむすドリル

子ども向けのプリント教材を無料でダウンロードできるサイトです。春休みには「春休みカレンダー 生活表」がおすすめ。小学生向けですが、中学生でも十分活用できます。

4週間・3週間・2週間と期間が選べるため、予定に合ったものを選びましょう。

引用:春休みカレンダー生活表|ちびむすドリル

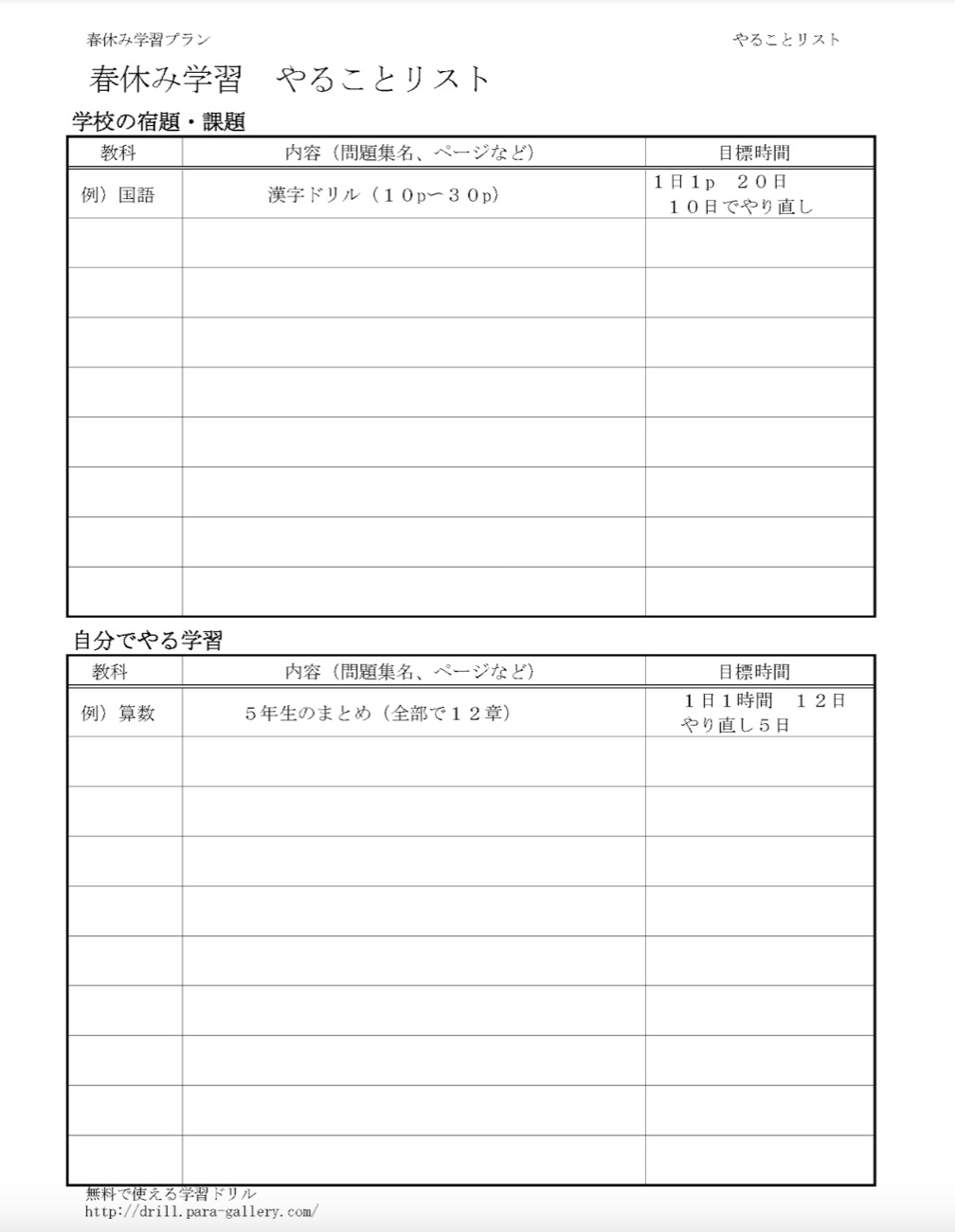

学習計画・学習記録シート

使いやすいシンプルな予定表が、無料でダウンロードできます。おすすめは「春休みやることリスト」「春休みの計画表」です。余白が多めで、自由に書き込めるタイプ。

自分が使いやすいようにカスタマイズするのもおすすめです。

<春休み やることリスト>

引用:学習計画・学習記録シート

カレンダーを活用してもOK

シンプルにカレンダーを利用するのも良い方法です。余白が多いものなら、教科別の勉強予定や部活の予定も書き込めます。欄外にメモ欄があると、備忘録としても使えます。

カレンダーを利用するメリットは、春休みの残り期間が視覚的にわかること。3月・4月を並べ、終業式・始業式の日に印をしておきましょう。

学校の予定表を活用してもOK

学校から配布された予定表があれば、ぜひ活用しましょう。新学期に予定表の提出を求められる場合があるかもしれません。事前にチェックしておくと安心です。

学校からの予定表は、新学期に向けて学習やテスト勉強を計画的に進めやすくつくられています。テスト範囲を確認しながら、一つひとつ書き込んでみてください。

春休みの予定表に関してよくあるQ&A

春休みの予定表は主体的に取り組むほど、さまざまな疑問に直面します。よくある質問と回答をまとめました。

Q. かならず予定通りに進めないとダメ?

A. 厳密に予定通りに進まなくても大丈夫です!

突発的・想定外の出来事は、あって当然です。勉強も計画通りに進むとは限りません。わからない問題に悩み、時間がかかることもあります。

計画は、予定通りに進まない前提で考えましょう。途中に空白の日をつくり、ズレた予定を調整しやすくしておくと大きく崩れることを防げます。

Q. 春休みの途中で予定を変更したくなったら?

A. 随時、調整しましょう。

勉強を進めるうちに、「やっぱりこっちの単元を勉強しておきたい」「もっとここもやっておきたい」など、意欲が出てくる場合があります。予定は随時変更し、柔軟にやりたいことに対応していってOKです。

ただし「宿題を進めない」など、マイナス方面への修正はおすすめできません。最低限やるべきことは終わらせましょう。

Q. 予定を進めるやる気が出る秘訣は?

A. 「見える化」するのがコツです。

終わったタスクに「×」をつける、予定通りにできたらシールを貼るなど、進捗を見えるようにするとやる気が出ます。とくに完了したタスクを「×」や斜線で消すやり方は、「残っているタスクがわかりやすくなる」というメリットも得られます。

時々、ご褒美デーを設けるなど、お楽しみ要素を加えても良いでしょう。

中学生の春休みにはオンライン家庭教師ピースがおすすめ

「やるべき勉強を洗い出し、予定を立て、日々計画的に進める」……。

文字で書くと簡単に見えますが、中学生が実際に自力で取り組むのはなかなかに難しいテーマです。

とはいえ、親御さんも多忙な年度末。つきっきりでお子さんを見ていることもできない時期でしょう。

そんなときは「オンライン家庭教師」を検討してみてください。学校の宿題やテスト勉強を含めた学習計画から日々の進捗管理、家庭学習のコツ、復習指導など、春休みにやっておきたい勉強を総合的に指導してくれます。

自宅にいながら、マンツーマンで受講できるのもメリット。「塾の帰りに遊びに行ってしまった」という心配もありません。

オンライン家庭教師なら、お子さんと講師との相性をどこよりも重視するオンライン家庭教師ピースがおすすめです。まずはお子さんの勉強の様子や悩みを、お気軽にお聞かせください。3,000人以上の登録講師から、最適な1人をご紹介します。

>>オンライン家庭教師ピースへのお問い合わせ・体験授業お申し込みはこちらから

まとめ

春休みは、ワクワクする期間です。進級に向けて文具を新しくしたり、クラス替えにドキドキしたり……。そんな「中学生ならでは」の時間も、あたたかく見守ってあげたいですね。

一方で、新学年を控えて心配なのは勉強面です。春休みはこれまでの復習と、新学年の予習にも取り組みましょう。やりたい勉強をすべて完了させるには、計画的に過ごせるよう環境を整えることが大切です。予定表を立て、お子さんがタスクを視覚的に把握できるようサポートしてあげてください。

計画の立て方に迷ったら、プロの手を借りるのもおすすめです。オンライン家庭教師ピースなら、目標や部活の予定、お子さんの現状に合わせて最適な学習計画を立案します。