学校でぼっちになる原因は?心がけたい行動や親ができることとは

「学校でぼっちになってしまう原因は?」

「学校でひとりぼっちになったときの対処法ってあるの?」

このような疑問を持つ人もいるでしょう。

「ぼっち」とはひとりぼっちのことを指します。ぼっちだと、学校生活のいろいろな場面で困るため悩みを抱えてしまう場合も。ぼっちがつらく感じる原因を知ると、解決法も見つけやすいでしょう。

この記事では、学校でぼっちになる原因や抱えがちな悩みを徹底解説。ぼっちの人の過ごし方や行うべき行動をくわしく説明します。友達がいない悩みを抱えている子どもに親ができることも紹介しますので、学校でぼっちになっている人や親御さんは必見です。

そもそもひとりぼっちって?

ひとりぼっちとは、友達や仲間がおらず、孤独である様子を表現した言葉です。孤独で周囲と交われないような悪いイメージを思い浮かべる人もいるでしょう。ここでは、ひとりぼっちが悪いと感じる理由について解説します。

ひとりぼっちが悪いと感じる理由

ひとりぼっちでいるのが悪いと感じる理由は、周囲の目が気になるからです。周囲の目を必要以上に気にするのは、集団行動を大切にする民族性も関係しています。

「集団生活ではみんなと仲良くしなければならない」と考える人も多いでしょう。日本人は農耕民族で、田植えや収穫の時期は近くの住民と協力して作業をしていました。集団行動をスムーズに行うため、暗黙のルールに従いながら生活してきたと考えられます。

村のルールに従わない住民は、近隣との交流が断たれ水が使えないなどの制裁が加えられます。ルールから外れた行動をすると周囲から浮いてしまい、その村では生活できない状態に。生きるためには、集団行動を乱さないことが求められたのです。

このような日本人特有の民族性もあり、仲間と一緒に行動するのが美徳と考えられてきました。現在でも、空気を読めない人は周りからのけものにされてしまう可能性が。そのため、ひとりぼっちで周囲に溶け込めない状態を悪いと感じてしまうのです。

そもそも友達って?

友達とは、お互いに心を許し合って、対等の関係で交わっている人のことをいいます。お互いに一緒にいて楽しく、自然体で過ごせる関係なら友達と呼べます。

「友達ってどこからが友達?」「何をしたら友達といえるの?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

感覚的に心地よいと思う関係が友達なので、言葉で表そうとすれば難しいものです。また、相手がどう思っているかもわからないので、友達と呼んでいいのか疑問に思う人もいるかもしれません。

一緒にいると楽しく、その子と何度でも話したいと思う人がいるなら、自分にとっては友達といえるでしょう。

学校でひとりぼっちになる原因

学校でひとりぼっちになるのは、自分の考え方や環境などに原因があります。ここでは、学校でひとりぼっちになる原因を5つ解説します。

周囲とのコミュニケーションを避けている

周囲とのコミュニケーションを避けていると、学校でぼっちになる可能性が高いです。どんな人かわからないので、周りも話しかけにくいためです。

仲良くなるには、相手に興味を持つ必要があります。片方がコミュニケーションを避けている状態では、相手が話しかけても会話のキャッチボールが成り立ちません。

何に興味を持っているのかもわからないため、話しかけてくる人もいなくなるでしょう。結果、ひとりぼっちになってしまうのです。

自分に自信がない

学校でひとりぼっちになるのは、自分に自信がないからかもしれません。人と接するとき、不自然な態度になり、相手に気を使わせてしまうでしょう。

極端な自信のなさは、コミュニケーションにも支障が出てしまいます。「こんなことを言ったらどう思われるだろう」など心配しすぎて、声が小さくなったり自分の考えを言えなくなったりする場合があるためです。

自分に自信のない様子では、相手も気を使います。疲れる人とは友達になりたいと思わないので、ひとりぼっちになってしまうのです。

自己中心的な行動をする

自己中心的な行動をするのも、ひとりぼっちになる原因です。相手の意見を聞かないので、わがままだと思われるためです。

会話や行動を一緒にしていて楽しい人とは、友達になりたいと思うでしょう。自己中心的な人は、自分の考えを最優先に考え、相手の意見を聞かない傾向があります。自分の意見ばかりだと相手を振り回す結果になり、一緒に行動したいと思う人がいなくなります。

相手のことを考えない自己中心的な人は、わがままな言動によりひとりぼっちになってしまうのです。

ネガティブ思考をする

学校でひとりぼっちになるのは、ネガティブ思考も原因のひとつです。考えが表情や態度に出て、一緒にいる人がつまらなく感じるためです。

ネガティブ思考をする人は、物事をマイナスにとらえがちです。ネガティブな考えが言葉や態度に表れてしまうので、相手も楽しくありません。一緒にいて気持ちが落ち込む人とは、友達になりたいと思わないでしょう。ネガティブ思考が友達を遠ざけてしまうのです。

環境が自分に合っていない

学校でひとりぼっちになるのは、環境が自分に合っていないせいかもしれません。自分の性格や考え方に合わない環境だと、気の合う友達が見つけにくいでしょう。

例えば、希望する高校に合格したものの、入学してみたらイメージと違った場合です。校風が自分に合わないと学校生活を楽しめません。クラスメイトの雰囲気が自分の性格とかけ離れていても、仲良くなれる友達が見つかりにくいでしょう。

意外な理由も!「学校が合わない」とお子さんが感じるポイント

子どもたちが「学校が合わない」という理由は、「具体的に言葉にしにくい」「明確ではない」、つまり感覚的な面が強く出る傾向があります。

ここからは、子どもたちが「学校が合わない」と感じる理由を言葉にし、解説してみました。お子さんの様子や話から、学校が合わない原因を推測するヒントとしてご活用ください。

「なんとなく」

「これといった理由はないが、なんとなく合わない」、実はとても多い理由です。

大人にたとえるなら、「とくに嫌いな人がいるわけでもない、待遇に不満があるわけでもない、でもなんとなく居心地がよくない職場」に該当するでしょう。

「なんとなく」といっているうちは、ふとしたきっかけで学校が合うようになる可能性もあります。

しかし問題が深刻化すると、別の要因が絡み合い事態を複雑にしてしまう恐れもあります。早めに対処するのが、スムーズに解決させるコツです。

「友だちと合わない」

「友だちと合わない」のは、子どもにとってかなりのストレスです。

現代の学校模様は、親世代とはまったく状況が異なります。人と人とのつながり方や他人からの見られ方、ウワサの広まり方など、想像もつかないペースで変化しています。

「合わない友だちがいるなら、別の友達と付き合いなさい」では解決でないことは、押さえておきましょう。

「先生と合わない」

学校の先生は選べません。担任になれば、少なくとも1年は関係が続きます。先生は成績や内申点をつける権限も持っているため、「合わない」と感じても表立って問題にしにくいと感じる子どもも大勢います。

「先生に目を付けられないように」と本来の自分とは異なる人格を演じ続け、それがストレスの上塗りになる子どももいます。

「授業がわからない」「授業が面白くない」

学校で過ごす大半の時間は、「授業」です。授業がわからなかったり、面白くなかったりすると、「学校が合わない」と感じるようになる子どもたちもいます。

とりわけ、公立学校に顕著なようです。公立学校の授業は平均前後の生徒に向けて組まれることが多いため、「勉強に苦戦する生徒にとってはわからない」「よくできる生徒にとってはつまらない」となりやすいのです。

「居場所がない」

クラスに馴染めない、保健室や校長室には先客がいる…、など自分が安らげる居場所がないことで「学校に合わない」と感じる子どももいます。

子どもたちにはさまざまな特性がありますが、集団行動が求められる学校はときに価値観や行動様式も画一化しようとします。一人でいたい子どもが「みんなと仲良くしましょう」といわれる、などが一例です。

自分がありたいスタイルと学校の指導とが合わず、居場所がなくなるケースも見られます。

「朝起きるのが面倒」

「朝起きるのが面倒」には、2つの原因があります。

1つは、文字通り面倒くさがって起きないタイプで、もう1つは「起立性障害」が隠れているタイプです。

起立性障害とは小学校~高校生くらいまでに多く、朝起きたときにめまいや頭痛、倦怠感などを覚える症状です。起立時に脳血流が低下することが原因とされ、医療機関での対処が必要となります。

サボっているわけではないのに「朝起きられない」と困っていたら、かかりつけの小児科などに相談してみても良いでしょう。

「学校まで行くのが面倒」

身体の力が抜けそうな理由かもしれませんが、「学校まで行くのが面倒」という子どもたちもいます。

ただ、面倒に感じる理由は人それぞれで、必ずしも「遠いから面倒」というわけでもありません。どちらかというと心理的な要因が大きく、「学校に行くまでの道のりで、あれこれと考えすぎてしまうのが面倒」という子どもが多いようです。

「行くのが面倒なら、送っていこうか」と提案しても拒否されるのは、物理的移動が面倒なのではなく、心因的要素を面倒に感じているためです。

「いじめられている」

いじめも、「学校が合わない」と感じる要因の1つです。

学校は良くも悪くも、平均的な子どもたちを良しとする場です。学校で過ごす時間が長くなるにつれ、子どもたちにも「平均的=良い」と考える価値観が根付いてしまうことがあります。

するとちょっとしたことで「変わり者」「変なヤツ」というレッテルを貼られ、いじめのターゲットとなってしまうのです。

またいじめる側は「イタズラのつもりだった」など、いじめを軽視する傾向が強いことも問題を複雑にします。

もしお子さんが友だち関係やいじめに悩んでいる様子があったら、専門機関にできるだけ早く相談しましょう。

こんな子も「学校が合わない」と感じやすい

「学校が合わない」と感じやすい性格やタイプを解説しましょう。

「学校が合わない」というネガティブな情報を自分から発信しないタイプもいるため、とくに気をつけて見ておく必要があります。

感性が豊か

感性が人より豊かで鋭いタイプのお子さんは、興味関心の対象がすぐに移り変わったり、感覚が過敏だったりすることがあります。

HSC(Highly Sensitive Child・生まれながらして感受性が強く刺激に敏感な気質を持つ子ども)とも呼ばれ、その感性の敏感さゆえに周りになじめないと悩むケースが良く見られます。

日本人の5人に1人はHSCの気質を持つと言われており、決して珍しい性質ではありません。しかし周囲の無理解により、心無い言葉をかけられたり、居場所がないと感じたりするお子さんも大勢います。

自分を押し殺しやすい

自分の本当の気持ちに蓋をし、周囲に合わせる行動はとても疲れるものです。上手に発散できれば良いのですが、気持ちを押し殺しつつ、発散もできないタイプのお子さんは「学校が合わない」「人間関係が疲れる」と感じやすいようです。

学校の人間関係は、自分では選べません。クラスや部活など、ほぼ強制的に振り分けられたメンバーと過ごすしかないのです。自分を押し殺し、毎日小さな我慢を続けることで、いつしか心が疲れ壊れてしまい、「学校が合わない」というようになります。

ギフテッド(Gifted)

「ギフテッド」とは英語のギフト(Gift・贈り物)を語源とし、生まれつき突出した才能を授かった人を指します。

日本の学校はようやく、文部科学省がギフテッドの子どもたちの支援に着手したばかりで、まだまだ受け皿が整っているとはいえません。

ギフテッドの子どもたちは、その突出した才能や感性により周囲から浮いてしまったり、授業をつまらなく感じてしまったりします。その結果、「自分には学校は合わない」と結論づけるケースもあります。

学校でぼっちな人の悩み

学校は自然とグループが作られやすい場所なので、ひとりぼっちでいるとつらい場面も出てきます。ここでは、学校でぼっちな人が感じやすい悩みを4つ紹介します。

ペア行動がつらい

ペア行動がつらいのも、学校でぼっちの人が抱きやすい悩みです。2人組で行動する機会が多く、相手とうまく話せなかったりペアの相手を見つけられなかったりするためです。

学校では授業中など、ペアになって話し合いを行う場面がよくあります。ひとりぼっちの人にとっては、隣の人とペアでもうまく話せずつらい思いをするかもしれません。

また、相手を自由に探してペアを作る活動では、声をかける友達がいないので余ってしまう場合も考えられます。ぼっちの人にとってペア行動は苦痛な時間なのです。

休み時間に居場所がない

学校でぼっちだと、休み時間の居場所がないのも切実な問題です。物理的にも精神的にも居場所がなく、落ち着かない時間となるでしょう。

休み時間はグループ同士で会話をして楽しむ人たちが多いです。その中でぼっちでいると、余計みじめに感じるかもしれません。自分の席が誰かに使われていると、座席に戻ることもできません。自由な休み時間が、ひとりぼっちの人にとっては苦痛となる場合もあるのです。

学校のイベントがつらい

友達がいないと、学校のイベントがつらく感じるでしょう。みんなが盛り上がる様子を見て、孤独を深めてしまうためです。

学校には文化祭や体育祭などのイベントが定期的にあります。同じ目標に向かってクラスで団結するのは、青春の思い出にもなるでしょう。しかし、友達がいないぼっちの人は気持ちを共有できる相手がいません。周りと同じように盛り上がれないことが、余計にぼっちを深めてしまうのです。

頼る人がいない

困ったときに頼る人がいないのも、ぼっちの人が抱えがちな悩みです。友達のネットワークを持たないので、困りごとを解決できないためです。

例えば忘れ物をしたときなど、友達がいれば借りることもできるでしょう。友達がいないぼっちの人には、気軽に声をかける相手がいません。休んだときの学習内容を聞ける相手もいないため、勉強の理解が遅れる可能性もあります。

このように、学校でぼっちだと、友達に頼れば解決できるちょっとした問題でも困ってしまうのです。

ぼっちの人ができる学校での過ごし方

学校でぼっちでも、工夫すれば周りを気にせず過ごせます。ここでは、ぼっちの人ができる学校での過ごし方を5つ紹介します。

本を読む

ひとりぼっちで他人の目が気になる人には、読書するのがおすすめです。読書に没頭すると周りが気にならなくなるためです。

読書は未経験の世界に自分を連れて行ってくれます。本の世界に飛び込むことで、現実を忘れて楽しめるでしょう。言葉から想像する力も養えるので、国語力もアップしますし一石二鳥です。

また、たとえぼっちでも、読書をしているとぼっちではなく「本が好きな人」と認識されます。ぼっちはネガティブなイメージですが、本好きでおとなしい人という印象にチェンジするきっかけとなるでしょう。

勉強する

割り切って勉強に集中するのも、ぼっちが工夫できる過ごし方です。友達付き合いに使う時間を勉強に使えるので、成績アップにつながるでしょう。

中学生や高校生なら、友達と遊ぶ時間を重視する人もいるでしょう。しかし、受験を突破するためには、勉強をおろそかにしてはいけません。ぼっちなら、友達がいないので使える時間がたっぷりあります。しっかり勉強して自分の夢を叶えましょう。

効果的な学習をするなら、プロに学習計画を立ててもらうのが確実です。オンライン家庭教師ピースなら、受講日以外の学習計画も無料で作成します。学校にいる時間も学習計画に沿って勉強すれば、効率よく学力アップが狙えます。

インターネットを介しての学習スタイルなので、家で勉強できるのも強みです。塾だと同年代の人と仲良くできるか不安になりますよね。ピースなら、講師とマンツーマンで学習できるので周りの目を気にする必要はありません。学習にしっかり集中できますよ。

ピースでは信頼関係も大切にしているため、全国から相性を考えた講師をマッチングします。勉強以外の話でも相談しやすく、コミュニケーションの練習にもなります。

家庭教師ピースでは、無料体験授業を受付中です。実際に授業をお試しいただいてから受講を決められるので、お気軽にお申し込みください。

音楽を聴く

スマホを使っていい学校なら、休み時間に音楽を聞くのもよいでしょう。イヤホンを使えば外部の音が遮断されるため、話し声などが気にならなくなります。

休み時間に、いろいろなグループで盛り上がっている話が聞こえてくると、余計に孤独を感じてしまうものです。イヤホンで音楽を聴き、話し声をシャットアウトすると気持ちが落ち着きます。

イヤホンはノイズキャンセリング機能のついたものがおすすめです。周りの音がほとんど聞こえなくなり、より音楽に没頭できるでしょう。

ぼっちの人を探す

自分と同じぼっちの人がいれば、仲良くなれるかもしれません。共通点がないか探ってみるとよいでしょう。

いきなり話しかけるのはハードルが高いため、ぼっちの人と席が近くなったタイミングなどを見計らって話しかけてみましょう。持ち物などで好きなキャラクターなどがわかる場合は、それをきっかけに話すのもおすすめです。

校内の別の場所で過ごす

教室でぼっちがつらい場合は、校内の別の場所で過ごすと楽になります。例えば保健室や相談室などに行き、自分の悩みを話してもよいでしょう。本を読むのが好きなら、同じように読書している人の多い図書室がおすすめです。

学校でぼっちの人が心がけるといい行動

学校でぼっちだと、友達を作ろうと焦る人もいるでしょう。誰かに話しかけるのもいいですが、無理しているのが相手にばれてしまい、心から打ち解ける友達にはなりにくいでしょう。自然体ですごすうちに仲間ができるような行動が理想です。ここでは、学校でぼっちの人が心がけるとよい行動を8つ紹介します。

部活をはじめる

学校でぼっちなら、部活をはじめると仲間づくりのきっかけになります。趣味や好きなスポーツがある人に向いている方法です。

部活は、みんなが同じ目標に向け活動するので自然と仲間意識が生まれます。気づいたら仲のよい友達ができている場合もあるので、興味のある部活があればぜひ参加してみましょう。

委員会や係の活動に参加する

委員会や係活動に参加するのも、ぼっちの人におすすめです。誰かの役に立ちたい人にぴったりの仕事です。

委員会や係の仕事は、役割がはっきりしているので、友達がいなくても活動しやすいです。学校生活をよくするための仕事なので、達成感も味わえるのが特徴。クラスや学年を超えた仲間ができる可能性もあるでしょう。

笑顔で反応する

話しかけられたら、笑顔で反応するよう心がけましょう。表情が明るいと周りの人から話しかけられやすくなります。

ぼっちだからといってマイナスに考えすぎては、表情も暗くなってしまいます。ネガティブな人とは友達になりたいと思われないでしょう。明るい表情でハキハキ話すよう心がけると、周りの印象がだいぶかわります。

聞き上手になる

ぼっちを極めてしまい、うまく話せない人は聞き上手をめざしましょう。話をよく聞いてくれる人は頼りにされるためです。

友達作りには、無理に話しかけるだけではなく、聞く力も大切です。集団生活の中でみんなが話してばかりいては、聞いてくれる人がいません。話をじっくり聞くだけで、話したい人の気持ちが満たされます。

話を聞く人は目立ちませんが、話したい人が寄ってくる存在といえます。聞き上手を目指すのが、ぼっち脱却の近道です。

外見を整える

ぼっちなら、みだしなみなど外見を整えてみましょう。周りの人に与える印象がガラッと変わるはずです。

衣服や髪型の清潔感は人付き合いのマナーです。おしゃれな外見も大切ですが、清潔感のある外見を目指しましょう。その上で、自分の理想とする人のファッションをまねすると、感性が似た人と友達になれるかもしれません。

SNSをはじめる

人と直接話すのが苦手なら、SNSをはじめるのもよいでしょう。文章でのやり取りなので、焦らず会話ができます。

直接コミュニケーションをとるとき、相手の表情や声のトーンから気持ちを読んで話す必要があります。実はやることが多いので、相手の様子を気にしすぎたり自分に自信がない人では疲れてしまう場合も。

SNSなら、文字によるコミュニケーションなので書かれている内容をじっくり読んで返事を考えられます。趣味や興味など、共通点のある仲間を探してみるとよいでしょう。

相手をほめる

ぼっちでも、相手をほめるよう心がけましょう。ほめられると相手もうれしいので、会話も弾むでしょう。

何をほめたらよいかわからないなら、相手が一番頑張っていることをほめるとよいでしょう。頑張りを認めていることが伝わり、仲良くなるきっかけになるかもしれません。

流行っているものをチェックしておく

流行っているものをチェックしておくと、会話する時に役立ちます。流行に興味がなくても、知っているだけで会話に入れるためです。クラスメイトの会話やSNSなどで、トレンドをこまめにチェックしておくとよいでしょう。

学校でぼっちでも無理しなくていい理由

学校でぼっちでも、自分らしく生きることはできます。割り切ってしまえば、友達がいないメリットを感じることができるでしょう。ここでは、学校でぼっちでも無理しなくていい理由を6つ紹介します。

好きなことに集中できる

学校でぼっちだと好きなことに集中できます。友達付き合いに時間を取られないので有効利用ができるためです。

友達がいると一緒に行動する時間が増えて楽しい反面、ひとりの時間は減ります。自分の趣味に打ち込みたい人にとっては、もっと時間が欲しいと感じる可能性も。友達よりも自分の好きなことに集中したい人には、ぼっちの方が好都合かもしれません。

勉強に打ち込める

思う存分勉強に打ち込めるのも、学校でぼっちのメリットです。受験に備えて勉強できるので、成績アップが期待できるでしょう。

友達付き合いも大切ですが、学生が一番頑張らなければならないのは勉強です。中学生や高校生は、いずれ受験の時期を迎えるため、早めの準備が大切です。自由な時間を使って勉強に励めば、成績アップで夢の実現に近づけます。

成績を上げたいなら、塾や家庭教師などに依頼するのが効果的です。学校でぼっちの人には、同年代が通う塾通いはつらいかもしれません。そこでおすすめなのが、オンライン家庭教師です。オンラインで学習するので、自宅で人目を気にせず勉強に集中できます。

中でもオンライン家庭教師ピースは、社会人プロ講師や有名大講師が在籍。基礎からの学び直しや応用問題まで実力に合わせた指導をするので、志望校合格に向けてしっかりアシストします。

ピースでは、学習面だけでなく生徒との信頼関係も大切に考えています。すぐに打ち解けられるよう、全国の講師の中から相性を考えてマッチングしています。学校でぼっちになりつらいときでも、話しやすい講師の存在が心の支えになるでしょう。

家庭教師ピースでは、無料体験授業を受付中です。体験授業から相性を考えマッチングするので、ピースのよさを実感していただけます。試してから受講するか決められますので、お気軽にお申し込みください。

お金を使わずにすむ

学校でぼっちだと、お金を使わずにすみます。友達と出かける機会がないので、付き合いで使うお金が必要ないためです。

高校生になると、おこづかいの多くが友達との外食に使われる傾向が見られます。行動範囲も広がり、友達との外出機会が増えたためでしょう。高校生のおこづかいの平均は5000円程度なので、半分が外食に消えるのは大きいです。

友達がいないとお金がかからないため、自分の好きなことに使える分が増えます。コスメやライブなど、ひとりで楽しめる趣味があるならぼっちも悪くないでしょう。

人間関係で悩むことがない

友達がいないので、人間関係に悩む必要がないのも、ぼっちのメリットです。無理して友達を作って悩むよりなら、割り切ってひとりでいたほうがよいでしょう。

内閣府の「子供・若者の意識に関する調査」では、社会生活や日常生活を円滑に送ることができなかった理由を調査しています。「人付き合いが苦手だから」と答えた割合は、13~14歳で41.7%、15?19歳で58.4%でした。

人付き合いに悩む中学生や高校生が多い中、わずらわしい悩みがないのはぼっちの強みと言えるでしょう。

友だちはこれから先もできる

学校でぼっちでも、友達はこれから先もできる可能性があります。人間関係が広がれば、気の合う友達が見つかりやすいためです。

学校の限られた人数では、気の合う人が見つからないかもしれません。また、同年代の友達は対等に付き合える反面、ちょっとしたすれ違いでこじれるなど難しい面もあります。

今後、進学や就職で付き合う範囲が広がれば、さまざまな人と知り合え友達ができる可能性も。今友達がいなくても、それほど悲観する必要はないのです。

周囲はたいして気にしていない

学校でぼっちでも、自分が思うほど周囲は気にしていないものです。

ぼっちだと「ほかの人からどう見られているんだろう」と、周囲の目が気になるもの。しかし、みんな自分のことを中心に考えるので、他人のことなどそれほど気にしていません。自分が思うほど、周囲の目を気にしなくてよいのです。

学校でぼっちの子に親ができること

子どもが学校でぼっちだと、親も不安になるでしょう。子どもに負担をかけない程度にサポートするのは可能です。ここでは、学校でぼっちの子に親ができることについて解説します。

お子さんの様子をしっかり見る

まず、お子さんの様子を「しっかり」見てあげてください。

私たちは普段、子どもを見れているようで、見れていないケースが多々あります。「見てみて~!」というお子さんの呼びかけに生返事をしていたり、家事をしながら様子をうかがうに留まっていたり…、意外と「じっくり・しっかり見る」時間は、多くはないのではないでしょうか。

普段、忙しい毎日を乗り切るには、やむを得ない対応です。

しかしお子さんの様子に異変を感じたときは、「ながら見」ではなくしっかり観る意識を持ちましょう。

何気ない振る舞いや表情からも、お子さんの気持ちを推しはかることができます。

話をじっくり聞く

学校でぼっちの子が話してきたら、じっくり聞くよう心がけましょう。思春期に入った子どもが親に話をしてくるのは、よっぽど困っているサインかもしれません。子どもの気持ちに寄り添うよう、まずは話を聞いてあげましょう。

クローズドクエスチョンではなく、オープンクエスチョンを使うとお子さんの気持ちを上手く引き出せます。

| ◎ オープン・クエスチョン相手が自由に回答できる質問。「最近、どう?」など ◎ クローズド・クエスチョン「はい、いいえ」「A or B or C」など、回答を限定する質問。「学校、楽しい?」など |

クローズド・クエスチョンはさほど考えなくても答えられるため、回答する側の心理的負担を軽くできます。

しかし気をつけないと「決めつけと感じさせる」「親が期待する返答を暗示する」ことにもなりかねません。

「学校、楽しい?」という質問には「学校=楽しい場所であるべき」という前提が隠されている気がしないでしょうか。

また聞かれた子どもも「(楽しいと答えるべきなんだろうな)」と無意識に思ってしまう…、それがクローズド・クエスチョンのデメリットです。

オープン・クエスチョンを活用し、お子さんが自分で自分の気持ちを語るまで待ってあげてください。

学校に要望を伝える

もし「学校に改善を要求した方がよい話」が出た場合は、速やかに学校に相談しましょう。

担任や教頭に時間をとってもらい、お子さんの様子と改善提案を伝えます。

ただし、「モンスターペアレント」と言われないよう振る舞いには注意しなければなりません。「感情にまかせてわめきちらす」「理不尽な要求をする」などの自己中心的な行動は控えてください。

あくまで建設的に、「よりよい学校(クラス)を一緒につくりたい」という意識で臨むのがポイントです。

学校以外の活動をすすめる

学校でぼっちになり悩んでいる子には、学校以外の活動をすすめるのがおすすめです。広い世界に目を向けると、新たな仲間づくりができるでしょう。

例えば、子どもの興味に合った趣味の活動や習い事なら、仲間との共通点を見つけやすいです。ボーイスカウトやガールスカウトなら、さまざまな経験を通して協調性を養えるでしょう。

人の役に立つボランティア活動も、やりがいを感じられるメリットがあります。子どもに合った活動を紹介し、世界を広げてあげるとよいでしょう。

友達について聞かない

学校でぼっちの子には、友達についてあえて聞かないのもよいでしょう。友達ができてもできなくても、温かく見守りましょう。

親は心配のあまり「友達できた?」と聞きたくなりがちです。しかし、子どもにとっては「友達を作れ」とプレッシャーをかけられているようなもの。友達についての親の一言が、子どもを追い詰めてしまうかもしれません。

学校外の友達と会うサポートをする

今の学校でぼっちでも学校外に友達がいるなら、親は会うサポートをしてあげるとよいでしょう。ぼっちの悩みを持つ子どもの、心の支えとなるでしょう。

学校でぼっちなのは、環境が合わず友達ができない場合などが理由かもしれません。前の学校に友達がいる場合など、交流が途切れないよう定期的に会える環境が大切です。例えば友達と遊ぶためのお小遣いや送迎などをサポートすると子どもも楽しめるでしょう。

いじめられていないか気を配る

学校でぼっちになる背景に、いじめがないか気を配りましょう。仲間外れにされている様子なら、学校への相談をおすすめします。

直接的ないじめ以外にも、SNSによる仲間外れなどを悩み、ひとりぼっちになっている可能性もあります。帰宅時の様子がおかしかったり、スマホを触らなくなったりなどの変化があれば、いじめを疑ってもよいでしょう。

いじめの可能性を子どもに聞いても、話したがらない場合もあります。気になる点があったら、学校の先生に問い合わせましょう。

どうしても学校に行きたくない日は休ませる

現代は、一昔前まであった「学校は何があっても行くべき場所」「体調不良でもないのに休んではいけない」という意識は希薄になってきています。

むしろ、「無理をして学校に行かせても不登校の原因になる」「子どもの気持ちを尊重すべき」などの対応が推奨されるようになってきました。

ちょっとした疲れやストレスなら、1日休めばすっきり回復してまた学校に行けるかもしれません。もし数日経っても学校に行きたくない様子なら、早めに学校に相談しておきましょう。

情報を収集する

学校でぼっちの子の悩みを解消するため、いろいろな情報を集めておきましょう。学校に行くのがつらいようなら、思い切って転校するのもよい方法です。

高校生なら通信制高校への転校が可能です。不登校や人間関係の悩みを抱えた生徒を受け入れてくれる学校も多いです。今まで学習した単位を引き継げるので、同級生と同じペースで卒業することもできます。

やってはダメ!「学校が合わない」という子どもに対する親のNG行動

お子さんに「学校があわない」様子があり、心配のあまり…と言っても、やってはいけない行動・やらないほうが良い行動もあります。

もしお子さんに「学校が合わない」と言われたときに備え、NG行動を押さえておきましょう。

無理やりに学校へ行かせようとする

「何とかして学校に行かせなければ!」と思い、無理に学校に行かせようとする行動は、お子さんの心を頑なにし、学校を嫌がる気持ちを強めるだけにしかなりません。

また同様に、「だます」「おどす」「物でつる」など、学校に行かざるを得ないような強制力を働かせるのもNGです。

お子さんが「学校が合わない」と感じている原因を見つけ、対策することを優先しましょう。

「学校があわない」理由を何とか聞き出そうとする

先述したように、「学校があわない」と感じる理由はさまざまです。中には「そんなことで?」とあっけに取られる理由や、うまく言葉で表現できない心理も含まれます。

無理に理由を話させたところで、事態が解決するわけではありません。むしろ「親に聞かれたから、それらしい理由を考えなきゃ」と子どもが理由をこじつけた結果、本来の問題点とは違う理由が登場し、事態を複雑にすることもあります。

時がくれば、自然と話してくれるはず。

そうおおらかに構え、無理に理由を聞き出そうとするのはやめましょう。

自主学習を強いる/無断で家庭教師や塾を決める

学校に行けなくなり、親御さんがもっとも心配するのは「勉強面」でしょう。しかし、家にいるならと自主学習を強いるのはやめるべきです。

お子さんは、友だち関係や勉強など、さまざまな原因でエネルギーが不足しています。無理に勉強させるとさらにエネルギーが足りなくなり、意欲がなくなり焦りや不安ばかりが優位に立ちやすくなるためです。

ストレスの原因が解消され、心身が充実してくると、自然と「勉強してみようかな」という思いになるものです。その時がくるまで、辛抱強く待ってあげてください。

話を聞こうとしない

子どもたちは大小さまざまなサインで、親にSOSを発します。しかし親の都合により見逃したり、寄り添って話を聞こうとしたりする姿勢を見せなければ、子どもの心は閉じてしまいます。

親も忙しかったり、他にやるべきことを抱えていたりと事情はありますが、お子さんのSOSには気づき、話を聞くだけの余裕は確保しておきましょう。

また「学校が合わないなんて甘えだ」「うちの子が『学校が合わない』ことがあるはずはない」と親の価値観で決めつけ、聞く耳を持たない対応もNGです。

学校でぼっちがつらいときに相談できる窓口

学校でひとりぼっちになり、孤独や不安でおしつぶされそうなときに、相談できる窓口がたくさんあります。知り合いには話しにくいことでも、第三者になら話せる場合も。ここでは、学校でぼっちがつらいときに相談できる窓口について紹介します。

SNSによる相談窓口

学校でのひとりぼっちがつらいとき、SNSによる相談窓口がおすすめです。公的相談窓口より敷居が低く、相談のしやすさが特徴です。電話で話すと言葉がうまく出てこない人でも、SNSならじっくり考えて文章を打てます。

以下に、SNSやチャットで悩み相談ができるサイトを掲載しました。受付時間が決まっている場合もあるため、くわしくは各サイトで確認してください。

| サイト名 | URL |

|---|---|

| あなたのいばしょ | https://talkme.jp/ |

| こころのホットチャット | https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html |

| チャイルドライン チャット | https://childline.or.jp/chat |

| BONDプロジェクト(女の子のみ) | https://bondproject.jp/ |

電話による相談窓口

ひとりぼっちの悩みを直接誰かに話したい人には、電話相談の利用がよいでしょう。文部科学省や警視庁などの公的機関が行っている窓口や、民間の不登校支援団体の窓口があります。

各自治体の教育センターでも相談を受け付けているので、ホームページで確認するとよいでしょう。不登校になっている場合は、民間の不登校支援団体の相談窓口が話しやすいかもしれません。

ここでは代表的な電話相談窓口を紹介します。自分の悩みに合わせて相談先を選んでみましょう。

| 相談窓口 | 電話番号 | URL |

|---|---|---|

| 24時間子供SOSダイヤル | 0120-0-78310 | https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm |

| ヤング・テレホン・コーナー | 03-3580-4970 | https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/shonen/young.html |

| 子供の人権110番 | 0120-007-110 | https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html |

| 児童相談所 | 0120-189-783 | https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/jisou-ichiran |

| 東京都教育相談センター | 0120-53-8288 | https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/ |

公的相談窓口

学校で友達ができず悩んでいるなら、公的相談窓口を利用する方法もあります。公的相談窓口とは、地域や専門機関で相談できる窓口のことです。相談相手はカウンセラーや教員など、子どもの悩みに詳しい人が対応するので安心です。

一番身近な公的相談窓口は学校です。担任のほか、スクールカウンセラーに悩みを相談できます。そのほか、自治体の教育相談室や地域支援センター、児童相談所などが利用可能です。

学校が合わなければ無理にいかなくてもOK!学校以外で学べる場所

「無理に学校に行かなくても良い」という認知が、社会的にも広がってきました。それよりも、個性を活かして伸び伸びできる場所を探すべきだ、という認知です。

価値観の変化に伴い、社会的にも「子どもたちが学校以外に過ごせる場所」が増えてきました。「学校が合わない」「学校にいけない」ときに検討してみたい子どもたちの居場所を、5つ紹介します。

フリースクール

フリースクールとは、何らかの理由で学校に行けない子どもたちの居場所です。個人やNPO法人、地域社会などが運営しているところが多く、教育方針や理念もさまざまです。

学習サポートや進学・就職指導に力を入れているフリースクール、子どもたちの才能を伸ばすことに特化したフリースクールなどがあります。またフリースクールへの出席が「学校の出席」として認められるケースもあります。

地域のコミュニティ

「学校が合わない」「学校に行けない」子どもたちを、地域で支えようという取り組みをしている自治体もあります。公民館や公共施設を拠点とし、市民活動の一環として子どもたちの居場所をつくろう、という取り組みです。

商店街の空き店舗を利用し、相談スタッフが常駐して子どもや保護者を受け入れているケースもあります。気軽に立ち寄れること、また保護者も相談しやすいことなどが評判となり、徐々にすそ野が広がっている形態です。

学習塾

「学校には行けないが、塾なら行ける」という子どもたちも、実際にいます。塾は学校と異なり人間関係が限定的で、一人でも過ごしやすいのが理由のようです。

塾は基本的に学校の授業進度や受験に合わせてカリキュラムを組みますが、学校に行けていない子どもには特別メニューを組む場合もあります。また不登校のお子さんを専門に受け入れる学習塾もあります。

オンラインスクール

近年急速に進んだオンライン化は、学校にいけない子どもたちにオンライン上の居場所を提供しています。フリースクールや塾などが「オンラインスクール」を開設し、バーチャル空間で学べる環境を整えているためです。

不登校のお子さん専門のオンラインスクールや、無学年で学べる教材、出席認定サポートがあるスクールも見られます。

クラスメイトともオンライン上で接するため、適度な距離感を保て心理的負担が軽いという声もあります。

通信制高校・定時制高校(高校生の場合)

高校生には、通信制高校や定時制高校の選択肢もあります。

通信制高校とは、通信スタイルの学習によって単位を取得し、高校卒業資格を得られる学校です。授業は基本的に自宅で受講し、年に数回「スクーリング」として学校に行くこともあります。

定時制高校とは、全日制ではない高校を指します。主に夜間に授業を開講しますが、近年は日中に授業を行う学校も増えてきました。授業は学校で受けるため、毎日登校が必要です。ただし全日制より、1日あたりの授業時間は短く設定されています。

「学校が合わない」と悩んだときにおすすめの本

まだ社会経験の浅い子どもたちにとって、学校は「自分の世界のすべて」とも感じられるほど大きな存在です。

そんな学校が「合わない」と感じるのは、どれほどのストレスでしょうか。

しかし、決して「学校だけが世界」ではありません。世の中にはさまざまなタイプがいて、それぞれの個性が輝いていて良いのです。

多彩な個性や価値観について書かれた本や、子どもたちがストレスの多い現実を忘れられる本を6つ紹介します。

空いた時間に、ぜひ親子で手にとってみてください。

「くまのこうちょうせんせい」

くまのこうちょうせんせいは、学校で一番元気!毎朝、校門で「おはよう!」と大きな声で子どもたちを迎えてくれます。

ひつじくんも、こうちょうせんせいに憧れる一人。でもひつじくんは、ある理由のせいで大きな声を出したくありません。事情を知らないこうちょうせんせいは、ひつじくんにも「大きな声で挨拶をしよう!」と言います。

そんなある日、こうちょうせんせいが倒れて…

***

学校で当たり前のように指導されることが、決して万人にとっての当たり前ではないことを教えてくれる絵本です。

優しい絵柄と語り口は、小学校低学年のお子さんにもおすすめです。

『くまのこうちょうせんせい』こんの ひとみ 著|金の星社

「西の魔女が死んだ」

主人公のまいは、中学1年生。新学期早々、学校に通えなくなりました。そんなおり、1カ月余りおばあちゃんから「魔女の手ほどき」を受けることになります。

魔女修行で求められたのは、何でも自分で決めることでした。おばあちゃんはときに厳しく、ときに優しくまいを導きます。魔女の修行を通して、強くたくましく成長するまい。

予想外の結末は必見です。

***

ハーフという生い立ちや感受性の豊かさゆえに不登校になったまいに、自分を重ねるお子さんもおおいかもしれません。時間をかけて、じっくり読みたい1冊です。

『西の魔女が死んだ』梨木香歩 著|新潮文庫

「非属の才能」

新書ですが、読みやすい文体で書かれています。中学生~高校におすすめです。

著者はチベットの高僧から歌舞伎町のホストまで、世界で最も多くの人に話を聞いている漫画家です。

「みんなと同じ」が求められるこの国で、「みんなと違う」と自分らしさを大切にする生き方を説いてくれます。出る杭は打たれる、はみ出し者はいじめられる、そんな「横並びこそ正義」とする風潮に一石を投じる1冊。

第一線で活躍する著名人や著者の経験を通じ、人と違う生き方をしたい、人と違ってこそ楽しい、そんな考える肩を応援してくれます。

『非属の才能』山田玲司 著|光文社新書

「学校にいけない僕と9人の先生」

著者の棚園正一さんは、小学校から中学校までの9年間を「不登校生」として過ごしました。「学校にいけない僕と9人の先生」は、自身の経験を描くノンフィクションコミックです。

学校へ行けない毎日のこと、自分に影響を与えてくれた9人の先生とのストーリーなど、実体験ならではの臨場感あふれる描写が胸をゆさぶります。

人との出会いと別れ、喜び、心の傷など、さまざまな葛藤を経験しながら成長する少年の姿を通じ、学校だけが世界ではないと感じられる1冊です。

『学校へ行けない僕と9人の先生』棚園正一 著|双葉社

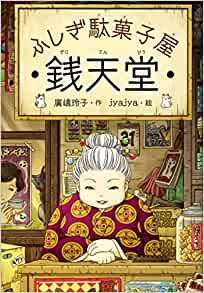

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」

NHK Eテレで放映中の大人気アニメの書籍版です。1話完結のショートストーリーで気軽に読めます。小学生が登場する話も多く、“こどもの本”総選挙で1位に輝いた実績も誇ります。

舞台は、限られた人の前にしかあらわれない不思議な駄菓子屋。売っているのは、なんでも願いを叶えてくれるお菓子です。店主の「紅子」からお菓子を買った人は、その人の持つ価値観によってさまざまな運命をたどります。

納得の展開もあれば、奇想天外な結末も。大人もついのめり込んでしまうストーリー性の高さがおすすめポイントです。

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』廣嶋 玲子 著|偕成社

学校でぼっちなのは悪いことではない

学校で友達ができずひとりぼっちでも、悪いことではありません。限られた人数の中では、気の合う人が見つからない可能性もあります。環境が変われば友達ができると考え割り切ると楽になれますよ。

ぼっちで余った時間は、自分の趣味や勉強に使うなど、将来を見越した行動に使いましょう。例えば、趣味をとことん追求すると知識が豊富になり、趣味仲間との交流が増えるかもしれません。

勉強を頑張った場合、学力アップにつながり自信が持てるようになります。志望校に合格したあと、新たな環境で友達作りをすればよいのです。

先のことを考えて行動すれば、明るい将来が見えてきます。学校でぼっちなことを悩みすぎず、前向きな行動を目指しましょう。

まとめ

学校でぼっちになるのは、自分に自信がなく交流を避けている場合や、環境が合わずに友達ができない場合などがあります。

友達ができないと学校行事などで困る場面もありますが、ぼっちだと時間や金銭面で負担が少ないです。思春期にありがちな人間関係の悩みがないのもメリットといえるでしょう。

今はぼっちでも、将来友達ができる可能性があります。割り切って好きな趣味や勉強に取り組むなど、過ごし方を工夫するのもひとつの手です。子どもがぼっちだと親も不安になりますが、負担をかけないよう優しく見守りましょう。

ぼっちの子の学習面に不安があるなら、オンライン家庭教師がおすすめです。ピースなら信頼関係を築きながら無理なく学習できます。ぜひ無料体験授業をお試しください。