【高校生】塾が合わない!どうすればいい?対策と合う塾の見つけ方を解説

塾が合わないのは、高校生にとって大きなストレス要因です。テストや受験は刻々と近づいてくるのに、塾で勉強しても成果を手にできる期待が感じられないのですから。

もし塾が合わないかもしれないと感じたら、早めに手を打ちましょう。まず合わない理由を見つけ、それを解決できる方法を見つけるのが近道です。

この記事では「塾が合わない」と悩む高校生に向けて、原因の探し方や合う塾の見つけ方、さまざまな塾の特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。

記事を参考に1日もはやく合う塾を見つけ、目標達成にまい進できる環境を整えてください。

高校生が塾に通う理由で多いもの6つ

そもそも高校生で通塾している人たちは、どのような理由で塾を始めたのでしょうか。

筆者の予備校・学習塾勤務時代に、もっとも多かった「高校生の通塾理由」を6つ解説します。

大学受験対策をしたい

高校生の通塾目的で多数を占めたのは「大学受験対策のため」でした。

大学受験といっても、実際に目指す入試方式は生徒によってさまざまです。

◎ 大学の入試方式の例

- 一般入試志望(国公立大学志望、私立大学)

- 総合型選抜志望

- 学校推薦型選抜志望

- 指定校推薦志望 など

志望の入試方式や系統によって、必要な対策が異なります。

しかし「志望大学の傾向を調べる」「自分に必要な学習計画を立てる」「学習を進める」といった入試対策を、高校生が一人で進めるのは難度が高いミッションです。

そこでプロの力を借りて大学受験対策を進めようと、塾や予備校の門をたたく高校生が多くなるのです。

学校の定期テスト対策をしたい

大学受験対策の次に多かったのは「学校の定期テスト対策のため」でした。

定期テスト対策のために通塾する高校生は、大きく次の2タイプにわけられます。

- 良い成績を取りたい

- 赤点を取りたくない

定期テストの対策をしっかり行い良い成績を取りたいと高校生は、調査書が重視される進路を希望している場合が多く見られます。

指定校推薦、学校推薦型選抜、総合型選抜などを利用した大学入試が該当します。

反対に「赤点を取りたくない」「追試になりたくない」という高校生は、さらに2つのタイプにわけられます。

- 追試・補習に時間を取られたくない。最低限の点数で良いからテストをクリアしたい

- もともと勉強が苦手。頑張って対策して最低点はまぬがれたい

また「テスト対策の仕方がわからない」「高校の勉強の仕方がわからない」と塾を利用するケースもあります。

自習する場所がほしい

多くの塾には自習室が備えられています。

高校生の中には「塾の自習室を使いたい」「勉強する場所がほしい」などの理由で、通塾する生徒もいます。

このタイプの高校生は自習室利用がおもな通塾目的であるため、塾の授業は最低限のコマ数に押さえ、自習室を多めに利用する姿が見られます。

塾の自習室には、高校生にとって嬉しい学習環境が整っています。

- 静かで集中できるスペース

- 貸出もできる参考書・問題集

- 質問できる講師

- 誘惑のない空間

また塾は勉強を頑張りたい人が集まる場所です。そこにいる生徒は皆勉強に真剣に打ち込んでいるため、自然と「自分も頑張ろう」と思える空気が流れています。

周りからの刺激があったほうが集中できるタイプも、塾の自習室をよく利用するようです。

相談できる場所がほしい

受験・進路、学校、友人関係、恋愛、家庭のこと、将来のこと……、大人への階段を登り始める高校生の3年間は、さまざまな悩みや不安にさいなまれやすい期間でもあります。

高校生の中には、悩みを気楽に相談できる場所として塾を利用する人もいます。

塾にいる講師やチューターは、親や友だち、学校の先生とはまた違った存在です。適度な距離感があり、大人の視点も持ち合わせているため、第三者として客観的に相談できアドバイスがもらえる点が人気のようです。

実際に「塾に顔を出したと思ったら、相談だけして帰っていった」「親より学校の先生より先に、塾の講師に相談するのが習慣だった」という先輩もいます。

塾に通っている安心感がほしい

塾は通っていると「安心感」が得られる場所です。

- 勉強している場所にいる安心感

- 勉強に向き合えている安心感

- いざというとき頼りにできる場所がある安心感

- 受験やテストの情報をもらえる安心感

- 相談できる人がいる安心感… など

塾にいて実際に勉強しているかどうかは別問題として、この「安心感」が欲しいため通塾している高校生もいました。

ただ塾というのは不思議な場所で、なんとなくいるだけでも「勉強しなきゃ」という気持ちになり勉強を始めやすいそうです。

勉強がやる気にならない高校生は、試しに通塾してみると意識を変えられるかもしれません。

何となく、高校受験から継続している

失敗できない(浪人が非現実的な)高校受験では、合格の可能性を少しでも高めるため多くの生徒が塾を利用します。

高校受験をきっかけに塾が生活の一部になり、高校合格後もそのまま継続しているという高校生もいます。

ただし、このタイプの高校生が通う塾は2つのパターンに分けられます。

- 高校受験でお世話になった塾にそのまま通いつづける

- 高校生向けの塾に転塾する

塾の中には高校受験を一区切りとし、高等部を設置していないところもあります。高等部がない(高校生を受け入れていない)塾に通っていた場合は、通塾を続けようとすると別の塾に移って続ける必要があります。

高校生が塾に行くべきかは「目的」「必要性」から考えよう

高校生が塾に行くべきかどうかを決める要素は「目的」「必要性」の2つです。

それぞれの考え方を解説します。

塾に通う目的を明確にしよう

先の章で、高校生の通塾目的として多い6つを紹介しました。

キミの「塾に行こうかな」「塾に行った方がよいのかな」と感じる気持ちと共感するものはあったでしょうか。

塾は、目的が合ってはじめて役に立ちます。

目的がないまま通っても「ただいるだけ」「お金の無駄」になりかねません。

まずは「なんのために塾に行くのか」をよく考えてみましょう。塾で得たいメリットを書き出す作業もヒントになります。

自分にとっての必要性を整理しよう

目的の次に考えたいのは「必要性」です。

- 本当に塾が必要か?

- 塾以外ではダメなのか?

この2つを自問してみてください。

定期テストで十分点数が取れているのに、定期テスト対策のために塾に行く必要はあるでしょうか。

友だちが塾で勉強しているからといって、自宅で勉強できるのにわざわざ塾に行く必要はあるでしょうか。

繰り返しになりますが、通塾には費用がかかります。

大切なお金を無駄に使わないためにも、本当に必要かと自問する姿勢を大切にしてください。

両者を満たしたときに「塾に行くべき」と判断しよう

目的と必要性の両者が整理でき、その内容がキミ自身にとって、また親御さんにとっても妥当なものであったときに、はじめて「通塾する」という選択が現実的になります。

目的と必要性のどちらが欠けても、通塾の本当の価値は発揮されません。

キミ自身と親御さんが「それなら塾に行くべきだね」と納得できる目的・必要性が見つかるまで、じっくり考えてみましょう。

高校生が「塾が合わない」と感じる原因

漠然と「塾が合わないな」と感じていても、事態は解決できません。問題を解決するには、悩んでいる原因の明確化が大切です。

まずは「自分はなぜ、塾が合わないと感じているんだろう?」と考えてみましょう。

高校生によくある「塾が合わない原因」を5つピックアップし、解説します。

指導方針が合わない

塾の指導方針が自分の希望と合っていないと、次のような悩みが生まれます。

- 「学校のテスト対策をしたいのに、塾では受験対策ばかり」

- 「難関大向けの学習をしたいのに、塾では基本的な勉強ばかり」

- 「中高一貫校なので先取りしているが、塾では一般の高校のペースで進む」

塾の指導方針は、ある程度は入塾前に確認できます。しかし入塾し、授業が始まってから初めてわかることも多いため、ニーズと現実の不一致が起きやすいのです。

また塾の中には生徒を獲得しようとするあまり、「できないことをできる」と伝えてしまうケースもあります。

受験対策を専門に行う塾なのに、「学校の定期テスト対策も可能ですよ」という場合などが該当します。不運にもこうした塾に当たってしまうと、「こんなはずじゃなかった」という後悔につながります。

講師・チューターがあわない

塾にいる講師やチューターと相性があわないことも、「塾が合わない」と感じる原因です。

「相性が合わない」にはさまざまなパターンがあり、どれも簡単には解決できないのが悩みどころです。

◎ 塾の講師・チューターと相性が合わないパターン例

|

教え方が合わない

「塾に行っても、どうもスッキリわかった気がしない」「教えてもらった問題なら解けるけれど、数字が変わると解けない」と感じる高校生は、教え方が合わないのではないかと考えてみてください。

ただし「教え方」は概念的なもののため、具体的にどこがどのように合わないのかを言葉で説明するのがとても難しいのが悩みどころです。もし教え方が合わないかも、と感じたら、以下にあてはまる項目がないかチェックしてみてください。

あてはまる項目があれば、それを塾に伝えて改善策を相談してみると良いでしょう。

|

費用が見合わない

高校生の塾費用は、中学生までの費用より高くなることがほとんどです。一般の個別指導塾でも月に数万円、大手予備校になると年間に100万円を超えることも珍しくありません。

しかし、それだけ高額な費用を支払っているにもかかわらず、指導やサービスが「それなり」では不満が生まれて当然です。

支払った費用に見合うだけの結果が手にできていないと感じたら、親御さんに相談してみましょう。親御さんが持つ「大人の価値観」とも照らし合わせ、妥当性を考えた方が良いかもしれません。

立地が通いにくい

入塾する前は「頑張れば通えるかな」と思っていたものの、実際に通い始めてみると「やっぱり遠い」「通いにくい」と印象が変わることも良くあります。

塾は、入る前がもっともやる気に満ち、テンションが上がっているものです。そのため普段なら「無理かな」と考える要素も、過大評価してしまう傾向があります。

テスト前や受験生になると、毎日通う必要も出てくるでしょう。今の塾は本当に毎日通えるのか、冷静に考えてみても良いかもしれません。

とくに日が短く寒い冬や、炎天下の移動になる真夏でも頑張れるかどうかは、大切な判断基準になります。

高校生が「塾が合わないかも」と感じたときにできること

もし「いまの塾が合わない」と感じたら、どうすれば良いのでしょうか。

すぐにできる対処法から、親御さんとの相談が必要な方法まで、5つの解決策を提案します。

担当講師を交代してもらう

「塾が合わない」と感じる原因が担当講師やチューターなら、交代が可能か相談してみましょう。

個別指導塾なら、ほぼ確実に担当交代が可能です。ただし「交代の回数やタイミングに制約がある」「費用がかかる」などの場合もあるため、事前に確認してみてください。

集団指導塾や予備校の授業を行う講師の交代は、できません。自分が別のクラスに移ることになります。希望の曜日・時間帯に、受けたい授業が開講されていたら移籍しましょう。

校舎長に相談する

講師交代ができない場合、また塾が合わない原因が講師以外にある場合は、校舎長に状況を相談してみるのがおすすめです。

個別に相談の場を設けてもらい、感じている不満を率直にぶつけてみましょう。自分一人で場に臨むのが不安なら、親御さんに同席してもらっても構いません。

誠実な校舎長なら、生徒の声に真剣に耳を傾けてくれます。またその場で具体的な解決策を提示してくれたり、改善を約束してくれたりするはずです。

もし真摯な対応が見られなければ、別の塾への転籍を検討したほうが良いでしょう。

親や先生など、塾以外の大人に相談する

塾に関する相談は、校舎長や講師など「塾の人」以外に話してみるのもおすすめです。親御さんや学校の先生など、大人の話を聞いてみると自分では気づけなかった側面が見える場合もあります。

ただし、周囲の大人の中には無意識のうちにポジショントークをする人もいます。親御さんなら「できるだけお金をかけたくない」という思いからの助言をする場合もありますし、学校の先生は「塾なんていらない」という思いで言葉を発する人もいます。

ポジショントークの可能性も踏まえ、客観的に話を聞く姿勢が大切です。

| ◎ ポジショントークとは自分の立場や立ち位置に基づいて発言すること。自分の立場を利用し、自分に有利な状況になるように話すことも指す。 |

別の塾に移る

総合的に考えて「今の塾がやっぱり合わない」と感じたときは、別の塾に移ることを検討しましょう。

別の塾を探す際は、今の塾で「合わない」と感じたポイントをクリアできることを重視してください。

◎ 不満を解消してくれる塾の探し方

|

のちほど、より自分に合う塾を見つけるコツも解説します。あわせてご覧ください。

塾以外の教育サービスに移る

「塾が合わなかった」場合、塾以外の教育サービスの利用を検討するのもおすすめです。いまや高校生が勉強できるサービスは塾だけではありません。

多彩なラインナップの特徴を押さえ、自分にとって最適だと思われる選択をするのが、賢い学び方です。

次の章では、高校生向けの学習サービスを8つ紹介します。それぞれのメリット・デメリットを理解しながら、自分にはどれが合いそうか比較してみてください。

結論!失敗しない高校生の塾選びのポイント5つ!

まず結論からお伝えしましょう。

高校生が塾選びで失敗しないための見極めポイントは「5つ」あります。いずれも予備校の現場で、多くの高校生や保護者のお声を聞きながら見出したものです。

大人は見落としがちな「高校生ならでは」の視点もありますので、一つひとつ解説していきますね。

高校生の塾選びポイント① 塾に通う目的を明確に!

高校生が塾を選ぶ際に考えるべきポイントの1つめは「通塾の目的を明確にする」ということです。

高校生が塾を考えるきっかけは、大きく2つあります。「学校の授業やテストの対策をしたい」か、あるいは「大学受験対策をしたい」か、このどちらかです。まずこのどちらを優先的に希望するのかを明確にしましょう。

学校の授業やテストの対策のために塾に通うのであれば、地元密着型・学校事情にも精通している小規模塾が最適でしょう。

一方、大学受験、特に難関大合格を目指す場合は、過去問や大学別の傾向と対策に詳しい大手予備校や系列の映像授業塾がふさわしい場合もあります。

まずは「通塾の目的を明らかにすること」。

そうすると自然と候補の塾は絞り込まれてきますよ。

高校生の塾選びポイント② 質問ができるか?

高校生が塾を選ぶ際に考えるべきポイントの2つめは「質問ができるかどうか」ということです。

高校生に勉強を教えるというのは、実はとても高いスキルと教科知識が必要です。それだけ難しく専門的だからです(中学生までは5教科対応するけれども高校生は応相談、という塾があるのはそんな理由によるのですよ)。

さらに質問に答えるとなると、問題の出題意図まで分かっていないとできません。

だからこそ、高校生が質問できるのかどうか。できる場合は塾の学習以外の質問も可能か。どの教科の質問ができるか。そこまで細かく確認しておくことが大切です。

あとから「質問できるって聞いたのに、答えられないと言われた」というトラブルに遭わないためにも。

高校生の塾選びポイント③ 講師との相性に配慮してくれるか?

高校生の塾びのポイント3つ目は「講師との相性に配慮してくれるかどうか」ということです。

高校生になると精神年齢も高くなるので、先生との相性が多少合わなくても割り切って勉強に集中する、ということもできるようになってきます。

とはいえ、人間ですから「相性」はつきまとう問題。講師との相性が勉強に与える影響は少なくないのです。

「先生が好きだから、この教科は勉強する」「先生が嫌いだから、あの教科も嫌い」というのは、実際高校生でも起きています。そんな理由で勉強しなくなっては本末転倒ですよね。

塾を探す際は、講師と相性が合わなかった場合の対応も確認してみてください。講師交代が可能か、回数の上限はあるか、有料か無料かなどがチェックポイントです。

高校生の塾選びポイント④ 自分の都合に合わせられるか?

高校生の塾びのポイントの4つ目に「自分の都合に合わせられるか」という点を挙げておきます。

高校生は部活や学校行事、課題などで忙しいもの。急に予定が入ることもありますね。

もし塾の曜日・時間が固定されていたら、予定が入る度に遅刻や欠席になり、勉強がストップしてしまいます。

塾を考える際は自分の日頃の生活と照らし合わせることを忘れずに。

どれくらい融通がきくのか、欠席や遅刻の場合の振替はどのような規定になっているかもチェックしておきましょう。

高校生の塾選びポイント⑤ 費用対効果が良いか?

高校生の塾選び、最後のチェックポイントは「費用対効果」という現実的なお話です。

高校生の塾費用の相場はピンキリです。月に数千円から、年に百万円を超える請求がされるところもあります。価格にはそれぞれ理由があり、一概に「高ければ良い/安ければ悪い」というものではありません。

しかし無駄な費用は払いたくないですよね。費用対効果の高い塾を探すためにも、

- 必要な費用は事前に洗い出しておくこと

- 実際に支払える上限を決めること

- サービスに対して適正価格かどうか客観的に考えること

この3ステップの確認が大切です。

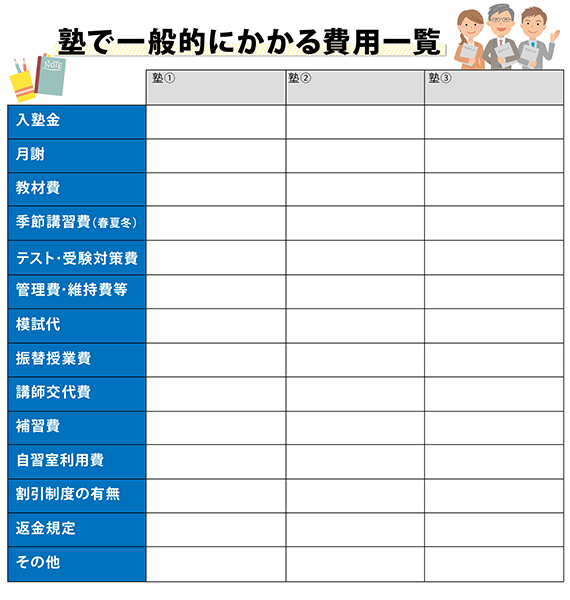

以下は予備校や塾で一般的にかかる費用を一覧表にしたものです。

プリントアウトし、塾を比較検討する際にご活用ください。

【お得情報】

こうした旧来の複雑な塾費用形態を廃止し、「全て込々で月にいくら」という明瞭会計を謳う塾サービスも最近は増えてきました。

分かりやすい費用形態というのは信頼につながる大事なポイントですね。

【通塾の目的別】高校生におすすめの塾タイプ

塾に通うことが決まったら、次は塾選びです。

高校生向けの塾はいくつか種類があり、通塾の目的によって最適な選択肢がかわります。

高校生が塾に通う目的に応じたおすすめの塾タイプを、4つ紹介します。

大学受験対策なら

大学受験に向けた総合的かつ質の高い対策を進めたい高校生は、予備校や大学専門塾がおすすめです。

予備校や大学受験専門塾は大学受験に特化したノウハウを蓄積しており、大学合格に必要なあらゆる指導を受けられます。

◎ 予備校・大学受験専門塾で受けられる指導の例

|

受験に必要な指導のすべてを総合的に受けられるのが、予備校や大学受験専門塾の強みです。

ただし大学受験に特化しているところが多いため、学校の定期テスト対策は得意ではないところが多いようです。

学校の定期テスト対策なら

高校の定期テストを軸にした対策をしたい高校生には、個別指導塾がおすすめです。

個別指導塾とは既成のカリキュラムを持たず、生徒一人ひとりの目標と現状に応じて学習計画を立案し指導する塾です。

実際の授業も講師が1対1でみるため、学校の進度やテスト範囲に合わせて授業を進められます。

高校の定期テストは中学までとは異なり、高校ごとに必要な学習内容やレベル、進度が異なります。別の高校に通う生徒を一同に集め、一斉に講義をする集団指導では対応しきれません。

高校ごとに異なる事情を踏まえた細やかな指導が受けられる個別指導塾を選定し、自分に合った計画で学習を進められるようにしましょう。

自習室がほしいなら

「勉強のためのスペース・自習室が欲しい」が通塾目的となった場合は、2つの方法があります。

- 一般の塾(集団指導塾・個別指導塾)で授業を受けつつ自習室を利用する

- 自習室学習がメインの塾を利用する

一般の塾を利用する場合、最低でも1つは授業を受けなければなりません。塾の自習室は広く開放された勉強スペースではなく、塾で授業を受ける生徒に対する付加サービスだからです。

「授業は一切いらない、自習できる場所だけ欲しい」高校生は、自習室サービスを利用しましょう。中高生向けの自習室にチューターが常駐しているタイプの塾なら、分からない点の質問や受験相談も可能です。

また一般の人向けに用意されている自習室サービスもあります。大人の資格試験学習やテレワークなどを目的とした設備ですが、高校生も利用できます。

受験対策もテスト対策もしたい、勉強モチベーションも上げたい高校生には

「受験対策も定期テスト対策もしたい」「勉強法や学習計画の相談もしたい」「自習もみてほしい」といった欲張りな高校生には、オンライン家庭教師がおすすめです。

オンライン家庭教師とはパソコンやデバイスを介して1対1指導をする教育サービスで、自宅で受講できる点が特徴です。

自宅で勉強できることには、意外とメリットが多いと知っていますか?

◎ 自宅学習のメリット

|

一人勉強はモチベーションが上がらないという高校生も、オンライン家庭教師なら勉強を一緒に進めてくれる講師がいます。

また1対1で指導するため、授業の内容を柔軟に決められる点も魅力です。「来週テストなので対策をしておきたい」「大学別模試があるので傾向を研究したい」など、その時に必要な学習が実現します。

次は「合わない」ことがないように!高校生向け塾の特徴を把握しよう

高校生向けの学習サービスは、主に次の6つがあります。

- 集団指導塾・予備校

- 個別指導塾

- 自立型指導塾

- 映像授業塾

- 家庭教師

- オンライン家庭教師

それぞれの特徴や、メリット・デメリットを簡単に解説します。

集団指導塾・予備校

集団指導塾や予備校は、大教室に大勢の生徒が集まり、講師の解説を聞いて学ぶスタイルです。学校の一斉授業をイメージすると、理解しやすいでしょう。

「カリスマ講師」と呼ばれる人がいるのは、このタイプの塾です。また高校生だけではなく、既卒生(浪人生)が一緒に授業を受ける場合もあります。

集団指導塾・予備校のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

個別指導塾

個別指導塾は、生徒2~3人に講師が1人つき、生徒それぞれのペースで学習を進めます。学習計画や学習範囲も個別に設定するため、予習も復習も自由自在です。

自分のペースで勉強できる点が人気となり、いま塾業界でもっとも増えている指導形態です。一方、講師の質はさまざまなため、講師研修が充実している塾を選ぶと間違いないでしょう。

個別指導塾のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

自立型指導塾

自立型指導塾とは、参考書を使って自習メインで学習するスタイルの塾です。生徒は自分専用の学習計画(ルート)に沿って勉強を進め、講師は進捗管理や質問対応に当たります。

「解説授業はいらないから、とにかく問題演習をたくさんしたい」「自分のペースで、邪魔されずとことん勉強したい」といったニーズを持つ高校生に向いています。

集団指導塾・予備校のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

映像授業塾

映像授業塾は、録画・映像化された授業を見て学びます。映像なので理解度に合わせて早送りや巻き戻し、再生スピードの調整ができます。

大手予備校がサテライト教室として展開する映像授業塾なら、授業も受験情報も大手予備校クオリティの指導が受けられます。

映像授業塾のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

家庭教師(対面型)

生徒の自宅に出向いて学習指導する家庭教師も健在です。家庭教師は学習計画からペース、教え方まで徹底的にパーソナライズできるのが特徴です。

力量のある家庭教師を見つけられれば、塾以上の学習効果が期待できます。ただし費用がかさみやすい点や自宅に他人が来る点を気にする人には向いていません。

家庭教師のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

オンライン家庭教師

オンライン家庭教師とは、家庭教師の個別性はそのままに、オンラインで指導が完結する教育サービスです。パソコンやタブレットを介した、自宅で受けられるマンツーマン指導だと考えてください。

講師がどこに住んでいてもマッチングできるため、目標に最適な1人を選べる点が特徴です。また費用も比較的安く、いま人気が高まっている教育サービスの1つです。

オンライン家庭教師のメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

高校生が「合わない塾」を避ける方法

「勉強できる場所を探したい」「自分に合わない塾は避けたい」、そんな不安を持つ高校生は、以下で解説するポイントに気を付けて塾を選びましょう。

すべての条件をクリアする100点満点の塾を見つけるのは難しくても、かなりのレベルで希望に合う塾を見つけられます。

高校生が「自分に合わない塾を避ける方法」を、4つの観点から解説します。

塾に求める「譲れない条件」を決める

まず、「これだけは譲れない」という塾選びの条件を決めましょう。この条件が多いと合致する塾が限られてしまうため、3~4つに絞るのがコツです。

これまでの通塾経験を踏まえ、立地や授業スタイル、方針、費用など、譲れない条件を決めてください。その上で条件を満たす塾を探すと、希望に合う塾が絞り込めます。

友だちの評判もヒアリングする

候補の塾が絞り込めたら、通っている友だちがいないか探してみてください。もしその塾に通っている友だちがみつかったら、様子や評判を聞いてみましょう。

友だちは塾の営業マンではないため、率直な意見を聞き出すことができます。

ただし、塾が「入会キャンペーン」「友だち紹介キャンペーン」を行っている時期は、謝礼欲しさに「良い塾だよ」と話を“盛る”友だちもいないとは言い切れません。可能なかぎり複数の友だちから話を聞き、客観的に評価できるよう意識しましょう。

実際に行ってみる

百聞は一見にしかず。

気になる塾が合ったら、実際に行ってみましょう。

塾の外観や停まっている自転車の数・整然さ、また掲示物などからも、ある程度の情報が得られます。「パンフレットをもらう」口実で中に入れば、講師や他の生徒の雰囲気、校舎長の人柄なども把握できるでしょう。

時間があれば、校舎見学や体験授業を受けてみるのもおすすめです。実際に授業を受けてみると、自分に合うかどうかが直感的にわかります。

体験授業を受けるが、その場では入塾しない

体験授業を受けると、その場で「クローンジグ」されるケースがあります。

| ◎ クロージングとは営業活動の1つ。商談を契約へ結びつけること。塾では体験授業を終えた生徒を、入塾に導く面談を指す。 |

体験授業の印象が良ければよいほど、気持ちは入塾に傾くはずです。しかし、その場で「入塾します」と返事をしてはいけません。気持ちが高ぶっているときの判断は、大切な要点を見逃していることが多いからです。

「親と相談してきます」といって、返答を保留しましょう。実際、費用面もあるため親御さんとの相談は必須です。

帰宅後、体験授業の印象を含めて親御さんとよく相談し、後日塾に回答するようにしましょう。

高校生が塾に通い始めるベストタイミングはいつ?

ここまで高校生向けの塾の形態とメリット、デメリットについてまとめてきました。高校生向けの塾にはどんなタイプがあるのか、概要はお分かりいただけたかと思います。

ここからは気になる、「みんないつ頃から塾に通うのか?」という点を解説します。ここからは気になる、「みんないつ頃から塾に通うのか?」という点を解説します。

もちろん、塾はいつでも始められます。

ただ大事なのは「本人のやる気と意志」ですよね。高校生には高校生の事情があり、保護者がいくら焦っても入塾を強要することはできません。

塾のスタートをスムーズに切るためにも高校生の現状を把握し、塾を始めやすいタイミングを知っておくということも大切です。

高校1年生の場合

高校1年生には、1年間に3回「塾を始めやすいタイミング」があります。

1回目は入学前後。高校に合格し、新しい生活や勉強に意欲が高まっている時期です。入学と塾の同時スタートは、思いのほかスムーズにいくことが多いもの。初めから「塾ありき」で生活に慣れていけるからです。

2回目は1学期後半。学校生活のペース慣れ、1~2回の定期テストを経験して「高校の勉強の難しさ」に直面しているタイミングです。鉄は熱いうちに打てと言いますが、高校の勉強の現実に打ちのめされ通塾し始める生徒が多くなる時期です。

3回目は秋から冬ですね。多くの高校ではこの時期に「文理選択」が行われます。特に大学進学を希望する生徒は現実的に進路と向き合い、塾を始めるケースが多く見られます。

高校2年生の場合

高校2年生で最も塾を考える生徒が増えるのは、夏休み明け~秋ごろです。この時期には進路別に「コース選択」を行う学校が多く、いよいよ本気になって受験と向き合う高校生が増えるからです。

また高2になると学習内容の専門度が上がり、学校の授業が分からなくなる生徒が続出します。高1までは自力でなんとかなっていたけれど、もうどうしようもないといって通塾をスタートする生徒が増える学年でもあります。

高校3年生の場合

高校3年生のベストタイミングは、なんといっても部活引退直後です。また文化祭が1学期に行われる高校の場合は、文化祭が終了した時点も切り替えに最適な時期になります。

特に運動系の部活をやっていると「部活が終わったら受験勉強」と初めから決めている生徒も多いので、終わると自然と勉強、そして塾へと意識切り替わるようです。

通塾しようと思った時点ですぐにピッタリの塾に入れるように、1~2か月前から調べ始めておくと良いですね。

高校生が塾に行く際に注意したいこと

高校生の通塾にはメリットもありますが、気を付けておきたいデメリットもあります。

塾に行くと決める前に押さえておきたい注意点を3つ、解説します。

塾の勉強が忙しく、自分の勉強ができない場合がある

予備校や大学受験専門塾を検討している高校生は、塾のカリキュラムに追われ過ぎないか注意しましょう。

予備校・大学受験専門塾は、大学入試本番に照準をあわせて1年のカリキュラムを決めています。塾の授業もカリキュラムに沿って進みますが、塾の学習が負担となり自主学習や学校の勉強にまで手が回らなくなる高校生もいます。

- 「毎日塾がある」など、塾の授業コマ数が多い

- 塾の授業に必要な予習・復習の量が多い

- 小テストが多く、対策が必要

以上のような塾に通うと、塾の勉強以外の学習や学校の課題を進める時間がなくなる恐れがあります。スケジュールを入念に立て、無理なく受講できるか慎重に検討しましょう。

高校受験の塾とくらべて費用がかかる

一般的に、高校生向けの塾は、高校受験の際に通っていた中学生向け塾よりも費用がかかります。

大学受験向けの予備校・塾の中には、半年分や1年分の学費を一括払いしなければならないところもあります。数十万円~百万円を超える出費となる塾も珍しくなく、家庭の資金計画に影響を与えるのは必死です。

高校生指導は中学生を教えるよりも高度で専門的な知識が必要となることが、費用が高騰する要因です。

高校生の塾は中学生までとはくらべものにならないほど費用がかかる場合もある点を押さえ、親御さんとよく相談して決めましょう。

リーズナブルに高品質な指導を受けたい場合は、オンライン家庭教師がおすすめです。

時間的制約を受ける

塾に通い始めると、それまでとは生活リズムが変わります。毎週の授業に参加する必要があり、移動のための時間もかかるためです。

部活や学校行事との両立、友だちとの過ごし方も考えておく必要があります。

部活の大会やコンクール前など、練習が終わる時間が遅くなる時期はそもそも塾の授業に間に合わないケースもでてくるでしょう。

自分のスケジュールと塾の授業予定を見比べ、本当に通い続けられるかよく考えてから決めることが大切です。

受講できなかった授業は別の日に振替をしてくれる塾もあります。本当に塾に行きたいと思ったら、塾にもよく相談してみましょう。

高校生の親御さんに向けて・わが子の塾選びのチェックポイント

行動範囲が広くなり、帰宅時間も遅くなりがちな高校生のお子さんを持つ親の心は、心配が尽きないものです。

勉強や受験は応援してあげたい、しかし心配が多いのも困る…と、揺れる気持ちを抱える毎日だとお察しします。

高校生になると、通いたい塾を自分で見つけてくるケースも増えますが、だからこそ親だから気づけるチェックポイントも押さえておきましょう。

お子さんの塾選びで失敗しないために、親が見ておきたいポイントを5つ解説します。

夜間や冬場でも安全に通える立地か

良さそうな塾を見つけたお子さんの多くは、目標が達成できそうな塾を見つけた喜びで浮足立っています。多少遠くても、「頑張って通う!」と意気込んでいるかもしれません。

しかし、現実は甘くはありません。夜遅い帰宅、寒い冬、炎天下の夏……、過酷な環境でも通い続けられそうでしょうか。

部活がある期間は、教材に加えて部活の荷物も増えることも考えなければなりません。

通塾も目標達成も、安全第一です。親御さんの目から安全性を見て、最適な塾かどうか助言してあげてください。

送迎が可能か

受験までの長い期間には、送迎が必要な場面も出る可能性があります。送迎が可能かどうか、現実的に算段しておきましょう。

送迎が必要な時間帯と、家の生活とを比較しておくことも大切です。弟妹の生活リズムに影響したり、習い事の送迎とかぶったりする可能性もあります。

さまざまなパターンを考慮しておくと、いざという場面で慌てずに済みます。

費用は無理なく払えるか

塾の費用は、かならず年額を算出してもらいましょう。

月謝だけを見ていると、教材費や講習費、管理費など、月謝以外の費用を見落としてしまいます。とくに高校生の季節講習費用は高額になりやすいため、予想外の出費になる可能性もあります。

「塾に費用をかけすぎ、肝心の受験費用や進学後の予算が足りなくなった」、そんな展開にならないよう、計画的に見極めましょう。

クチコミはどうか

お子さんが希望している塾のクチコミもチェックしてみてください。

インターネット上やSNSでも、塾のクチコミを見つけられます。また子どもを通わせている保護者の知人がいれば、ぜひ話を聞いてみましょう。

塾のホームページやパンフレットには書かれていない、「ホントの話」がわかります。

体験授業を終えたわが子は生き生きしていたか

最後は、「親の直感」を試す項目です。

体験授業を終えて帰宅したお子さんの表情は、生き生きしていたでしょうか。「ここなら頑張れそう」「目標を達成できそう」と期待感を抱いている様子だったでしょうか。

生き生きしたお子さんの様子、そしてやる気、「頑張れそう」という確信は、親御さんなら感じられるはずです。親としてお子さんを見て「応援してあげたい」と直感できた塾なら、きっと間違いありません。

迷ったら体験授業を受けよう!

「体験授業」についても触れておきます。塾の体験授業は必ず受けましょう。

高校生は通いたい塾を自分で見つけてくる生徒が多いのですが、とはいえその選択がお子さま本人にとって最適かはわかりません。

もしかしたら「友達が通っているから」「入塾するとギフト券がもらえるから」「名前を聞いたことがあるから」という理由で選んでいるかもしれません(本当にあるのですよ!)。

体験授業を受けることで校舎の様子や雰囲気、授業のレベル、スタッフの人柄などがわかり、実感を伴った判断ができるようになります。

そして体験授業の際には、ぜひ保護者も塾まで足を運んでみてください。実際に校舎に行ってみると、チラシやHPの情報だけでは分からなかった情報が把握できます。

候補になる塾をいくつかピックアップし、全て体験授業を受けると良いですね。客観的に比較できるようになります。最低でも2~3つは受けるようにしましょう。

自宅でマンツーマン指導が受けられるオンライン家庭教師もおすすめ

目的・目標も学習の難易度も、受けたい指導も一人ひとり異なる高校生には、完璧にパーソナライズできる教育サービスが向いています。マンツーマン指導は、その代表例です。

さらに自宅で受講できれば、周囲の雑音も気にならず、勉強に没頭できます。志望出身の講師から指導を受けられれば、モチベーションも上がるでしょう。

「自宅でマンツーマン、しかも希望にピッタリの講師が選べる」という欲張りな条件も、オンライン家庭教師なら満たせます。とくにオンライン家庭教師ピースは、講師と生徒の相性にどこよりも配慮するオンライン家庭教師!全国3,000人以上の登録講師から、間違いのない1人を紹介します。

オンライン家庭教師は自宅で勉強できる他にも、以下のメリットがあります。

- 志望大学の先輩から指導が受けられる

- 講師が自宅に来ないので親御さんの負担が少ない

- 塾や予備校、対面家庭教師よりリーズナブルに受けられる

オンラインで授業するため、講師とキミがどこに住んでいようと構いません。関西に住む高校生が東大の先輩から、北海道に住む高校生が名古屋大学の先輩から授業を受けることも可能です。

これは居住エリアの制約を受ける対面型の教育サービスにはない、オンラインならではのメリットです。

対面家庭教師のように講師が自宅に来ない点もポイントでしょう。「きれいにしておかなきゃ」という親御さんの心理的なストレスが不要だからです。

オンライン家庭教師の中でも講師の質に定評のある「ピース」なら、高校生でも以下の料金で受講できます。

ぜひ、塾や予備校の費用と比べてみてください。

部活が終わった後や休日でも、自宅でサクッと受講できるオンライン家庭教師を、まずは試してみませんか。ピースに志望大学や現状の悩み、講師の希望を気軽にお聞かせください。

>>オンライン家庭教師ピースへのお問い合わせ・体験授業お申し込みはこちらから

まとめ

高校生になると、「自分はどうしたいのか」という自意識が強くなります。戦略的思考や工夫もある程度自分でできるようになるため、塾には「自分でできる以上のサービス」を求めたくなります。

一方で、実は高校生の指導が存分にできる講師は、多くはありません。地方都市ほど顕著で、高校受験までしか対応しない塾も数多くあるのはこのためです。

もし「塾が合わない」と感じたら、まず原因を究明しましょう。その上で「いまの塾で改善できるのか」「別の塾に移った方が良いのか」を検討します。また「勉強=塾」という固定観念を脱却し、オンライン指導など新しい教育サービスを試してみるのも良い方法です。