高校の推薦入試でよく出る小論文テーマ7選!出題形式や練習のやり方も解説

推薦入試では小論文や作文が課されます。「どのようなテーマが出るんだろう」「書きにくい内容だったら困るな」と心配な受験生も多いかもしれません。

実は小論文や作文には、「よく出るテーマ」があります。この記事では、実際に出題された入試問題を分析し、近年の推薦入試で出やすいテーマを7つにまとめました。問題例や文字数、効果的な対策も紹介します。

最後まで読み、小論文・作文で合格に近づく方法を手に入れましょう。

高校の推薦入試では「小論文・作文」がある

高校の推薦入試では「小論文・作文」が出題されます。

高校の推薦入試では「小論文・作文」が出題されます。

例えば東京都立高校では、普通科のすべて・専門科の8割以上が作文・小論文を出題しています(令和4年度入試)。得点も100~300点と、面接試験と同じくらいの配分がある事実からも、作文・小論文の重要度がわかります。

小論文と作文とでは求められる内容が異なるため、違いを明確に押さえましょう。また推薦入試で小論文や作文を出題する狙いも解説します。

作文と小論文の違い

作文は、自由な表現を重視します。独自の切り口やオリジナリティあふれる内容も歓迎されます。与えられるテーマも身近なものが多いのが特徴です。ただし何でも自由に書いて良い反面、対策がしにくいので注意しましょう。

小論文はテーマに対して論理的に結論を導きます。論理の型や制約があり、テーマも社会問題や時事問題などが多いため、慣れないうちは難しく感じがちです。しかし習得すべき型が明確なので、実は作文より小論文の方が対策しやすいと知っておいてください。

小論文や作文を課す狙い

高校が推薦入試で小論文や作文を課す狙いは、「学力検査ではわからない受験生の個性」を見ることにあります。テーマをどのように解釈し思考したのか、どのような論理を立てたのかなどがチェックされます。

物事を筋道立てて考える力(論理力)や相手に伝わるようにまとめる力(表現力)なども重視されていると考えておきましょう。

高校推薦入試の小論文・作文 実施概要

小論文や作文の試験実施概要は、教育委員会・高校ごとに異なります。かならず志望校の最新情報を確認してください。

一般的には「試験時間50分」「字数400~800字」とする高校が多く見られます。

高校の推薦入試で頻出の小論文・作文テーマ7選

推薦入試で課される小論文・作文で、よく出るテーマ7つは次のとおりです。

推薦入試で課される小論文・作文で、よく出るテーマ7つは次のとおりです。

- 社会問題・時事問題

- グローバル問題

- 自然科学

- 文化・芸術

- 身近なテーマ

- 中学校で頑張ったこと、高校で頑張りたいこと

- 将来の夢

それぞれ、実際の問題例も紹介しながら解説します。

1. 社会問題・時事問題

社会問題や時事問題は、もっとも頻出のテーマです。学校や家庭など、身近な社会にある問題から、政治・経済、国際問題など大きなテーマまでさまざまです。

問題文を丁寧に読み、「何を問われているのか」「何を論じるべきなのか」を正しく理解してから書くようにしましょう。自分の経験や身近な具体例などを織り交ぜるようにすると書きやすくなります。

| 「男性の育児休業の取得義務化をめぐる動きに関する記事」、「男性が育児休業を取得しなかった理由」、「男性の育児休業の取得義務化に対する企業向け調査に関する記事」の三つの資料を参照し、「男性の育児休業取得を義務化すべきか、義務化すべきでないか」について、自分の考えを述べる。 (白鷗高校・50分・600-800字) |

| 科学技術の進歩は私たちの生きる世界を大きく変化させてきました。しかし、その一方で人が社会を形成し、「つながり」の中で生きていくという本質は変わることがありません。今、私たちを取り巻く環境は急速に変わっています。この大きな変化の中で日本に暮らす人々がよりよく生きるためのあなたの提言を論じなさい。 (小山台高校・50分・450-500字) |

参考:「都立高等学校入学者選抜における推薦に基づく選抜で実施した集団討論、小論文・作文、実技検査のテーマ等一覧」(令和3年)|東京都教育委員会、以下同

2. グローバル問題

国際化を踏まえたグローバルなテーマも数多く出題されます。社会、文化、政治、経済、人間関係など、さまざまなテーマを国際的に論じたものが多いのが特徴です。

「SDGs」「パリ協定」「異文化理解」といった用語も登場するため、日頃からニュースなどで情報収集をしておくと良いでしょう。

難しいテーマや用語には注釈が付く場合もあります。テーマや課題文は注釈まで丁寧に読みましょう。

| 問1 SDGsの目標の相互の関連性を踏まえた上で、目標の一つである「1 飢餓をゼロに」という目標に対して「農地を増やす」という解決策を考えるとき、これにより良い影響が及ぶと考えられる目標と、悪い影響が及ぶと考えられる目標をそれぞれ一つずつ示し、その理由を説明する。 小問1 図2、3を踏まえて、日本が世界をリードしてその取り組みを発信できる目標を示し、その理由と具体的な取り組みについて説明する。 (日比谷高校・50分・小問1 120-140字、小問2 420-460字) |

| 本校はイノベーター(開拓者)として進んで国際社会に貢献できる人間の育成を目標に掲げている。これからの社会においてどのような開拓者になりたいか、考えをまとめる。 (三田高校・他の小問とあわせて50分・400-450字) |

3. 自然科学

自然科学は、理数科や工業科などでよく出題されるテーマです。考察問題が多いため、与えられた資料や図表を丁寧に読み解く力が求められます。

数百字を書かせるケースは少なく、100~120字程度とコンパクトにまとめるよう求められます。不必要な記述は極力削り、要点を押さえてシンプルに書けるよう練習しましょう。

| 3台のパソコンを使った音の実験で、音が消える仕組みを 説明するとともに、その仕組みの利用法を記述する。 (戸山高校・他の小問とあわせて50分・制限字数なし) |

| 資料を読み、塩漬けにされた食品が腐りにくく保存できる理由を合理的に説明をする。 (新宿高校・他の小問とあわせて50分・75-90字) |

4. 文化・芸術

文化的、あるいは芸術的な問いを課す高校もあります。新聞やエッセイ、小説などが課題文として与えられ、それを踏まえたうえで持論を述べさせる形式が頻出です。問題文と課題文をよく読み、真に論じる必要がある点は何か適切に見つけましょう。

大学入試でもよく出るテーマのため、大学の過去問を練習題材とするのもおすすめです。

| 「失敗をするということに人間味がある。」という言葉がある。自分の体験を例に挙げ、この言葉についてのあなたの考えを述べよ。 (城東高校・50分・540-600字) |

| 小問1 次の文章は、新聞に掲載された社説である。この文章を読んで、後の問1、問2に答えよ。この文章の内容を要約しなさい。 小問2 この文章の内容を踏まえて、少数者に対する社会的な差別や無配慮の事例を挙げ、そのことに対するあなたの考えを述べなさい。 (目黒高校・50分・小問1 180字 小問2 500-600字) |

5. 身近なテーマ

学校や身近な場所をテーマにした問題は、書きやすい反面、他の受験生の答案と差別化が難しいという注意点があります。誰もが書きそうなありふれた展開や正解とされやすい答案ではなく、自分ならではの視点で論じてみましょう。

また書きやすさから、つい主旨と乖離しないよう注意してください。問題文をよく読み、論じるべき点を明確にしてから考え始めましょう。

|

あなたのクラスの学級委員が学級活動の時間に「今度の席替えでは成績が良かった人から好きな席を選べるやり方にしたい。」と先生に提案をしました。

学級委員の提案についてよい点で1段落、悪い点で1段落、先生の話に対するあなたの提案とその理由で1段落の3段落構成にしてあなたの考えを述べなさい。 |

| 現在、新型コロナウイルス感染症が流行しています。あなたは、学習に対する意識に変化はありましたか。資料から読み取ったことを踏まえて、あなたの変化や考えを述べなさい。 (広尾高校・50分・540-600字) |

6. 中学時代に頑張ったこと・高校で頑張りたいこと

中学で頑張ったこと、高校で力を入れたいことは、作文でよく課されるテーマです。素直な気持ちを言葉にし、等身大の作文を完成させましょう。

ただ頑張りたいことを述べるだけではなく、「どうしてそう思ったか」「将来的にどうなりたいか」といった根拠や発展性を持たせると魅力的な作文に仕上がります。

| 橘高校は産業科の高校です。 ①あなたが知っている本校の特色について述べてください。 ②本校に入学後、本校で何を学び、そしてそれを将来(卒業後)どのように生かしていきたいと思っているのか、具体的に書いてください。 (橘高校・50分・500-600字) |

| 本校では「社会に貢献できる人の育成」を目指しています。あなたが中学校生活で社会に貢献したことはどのようなことですか。 (雪谷高校・他の小問とあわせて50分・200字) |

7. 将来の夢

高校3年間の学びを踏まえ、将来の夢や展望をテーマにした作文もあります。高校で学べる内容や高校の個性を話題の起点とする必要があるため、事前に高校の特徴をよく調べておきましょう。

将来の夢は、専門科や職業科でよく出されるテーマです。志望理由も交えて、正直な気持ちを書き込んでみてください。

| 将来目指すスペシャリストについて、志望する科や系で学習したいことや将来就きたい職業等について触れながら文章にまとめる。 (赤羽北桜高校・他の小問とあわせて50分・261-300字) |

| あなたが本校を志望する理由を述べなさい。また、あなたは志望する学科でどのようなことを学び、どのような夢を叶(かな)えたいと考えていますか。それぞれ具体的に書きなさい。 (瑞穂農芸高校・50分・540-600字) |

高校の推薦入試で頻出の小論文・作文出題形式

推薦入試の小論文・作文の「出題形式」を解説します。出題形式は大きく4つに分けられ、それぞれ注意点が異なります。

推薦入試の小論文・作文の「出題形式」を解説します。出題形式は大きく4つに分けられ、それぞれ注意点が異なります。

一つずつ見ていきましょう。

資料を読み取り、考察する

グラフや図表、実験結果などの資料を読み取り考察するタイプの問題は、非常に数多く出題されます。着眼点や発想力、論理力、表現力など、受験生の総合的な実力を測れるからです。

読み取りと考察問題は、一般入試の学力検査(理科・社会)でも増えています。小論文や作文の過去問だけではなく、一般入試の理科・社会の問題も対策題材として活用しましょう。

与えられたテーマに沿って書く

お題があるタイプの問題では、概念的なテーマ・言葉が与えられる場合と、課題文の形で与えられる場合とがあります。いずれも出題者は受験生の発想力や論理展開を見たいと考えているため、根拠をしっかり持った文章を書くようにしましょう。

日頃から、あるテーマについて短文でまとめる練習をすると、発想の瞬発力や柔軟な思考力が鍛えられます。テーマは何でも構いません。「コロナウィルス」「クラスメイト」「部活」といった身近なものや、新聞の社説やコラム、ニュースで聞いた話など、気になったワードについて自分の考えをまとめてみましょう。

問いの答えと理由を書く

小問として問が与えられ、その答えと理由・根拠を書かせる問題を出す高校もあります。文字数が100~150字と少な目の場合もあるため、書くべきこと・書きたいことを端的にまとめる力が必要です。

少ない文字数でシンプルにまとめるためには、語彙力が重要になります。「さえぎって止める」も、「遮断」と書けば2文字で済むのです。大人向けの情報、たとえばニュースやドキュメンタリーなどを活用し、語彙力養成にチャレンジしてみてください。

作図・デッサンなど

理数科や工業科では、作図問題が出される場合があります。コンパスや定規の使い方や、基本的な作図の方法を復習しておきましょう。

芸術系学部ではデッサンなどが課される場合もあります。志望校で出題された過去問を調べ、対策しておきましょう。

推薦入試における作文・小論文の基本作法

作文や小論文の練習を始める前に、基本的な作法を確認しておきましょう。作文・小論文に共通する、以下の3点を解説します。

作文や小論文の練習を始める前に、基本的な作法を確認しておきましょう。作文・小論文に共通する、以下の3点を解説します。

- 原稿用紙の使い方

- 言葉の選び方

- 制限文字数の許容範囲

原稿用紙の使い方

基本的な原稿用紙の使い方は、次のとおりです。

| 題名・テーマ | 指定のスペースがあればそこに書く。 なければ原稿用紙の1行目に、2~3マス下げて書く。 |

| 氏名 | 指定のスペースがあればそこに書く。 なければ2行目に、下が1~2マスあくように書く。姓と名は1マスあける。 |

| 段落 | 書き始め、段落が変わったときは1マスあける。 |

| 句読点 | 1マス使ってよい。行末に来る場合は、文字と同じマスに入れる。 |

| カタカナ書き | 基本的に外来語のみ。擬音語・擬態語は平仮名で書く。 |

| 数字 | 縦書き原稿用紙では漢数字を使う。 |

| 会話文 | かぎかっこ(「 」)で囲む。書き始めは行を変える。二重かぎ(『 』)は書名につかう。 |

言葉の選び方

作文も小論文も、第三者が読むことを意識した言葉を使いましょう。友達や身内だけで通じる内輪表現や省略した言葉などは避けます。

また無理に難しい言い回しを使おうとしないことも大切です。背伸びした表現を使った結果、意味を間違えていては本末転倒です。正しい意味を知っており、正確に使いこなせる言葉で書きましょう。

全体の文体も統一します。「だ・である」で書き始めたら、最後まで「だ・である」を使いましょう。一般的に作文は「です・ます」で書き、小論文は「だ・である」が推奨されます。

制限文字数の許容範囲

書くべき文字数は、指示によって幅が異なります。出題者は制限時間内に指定文字数で内容をまとめ、書き上げる力を見ます。

出題意図に応えるためにも、次を参考にしてください。

「〇〇字以内」

「〇〇字以内」と指示があれば、少なくとも8割以上は埋めなければなりません。9割を超えていれば十分です。「800字以内」なら、640字~720字が目安です。

「〇〇字以上△△字以内」

下限文字数ぎりぎりで書き上げると、意欲を疑われる可能性があります。下限文字数は余裕を持って超えるよう意識しましょう。「500字以上800字以内」なら、640字以上720字~800字が目安です。

「〇〇字程度」

「程度」と指示があった場合は、指定文字数の前後1割に収めるとベストです。「800字程度」であれば、720字~880字前後です。

推薦入試の小論文・作文対策<心構え・準備編>

作文や小論文を書く際の心構えや日頃からできる準備を解説します。作文・小論文は、いきなり原稿用紙に向かうから難しく感じるのです。紹介する手順に沿って進めれば、誰でも必ず書けるようになります。

作文や小論文を書く際の心構えや日頃からできる準備を解説します。作文・小論文は、いきなり原稿用紙に向かうから難しく感じるのです。紹介する手順に沿って進めれば、誰でも必ず書けるようになります。

いきなり書かない!はじめに構成をつくる

はじめに「構成」を考えます。構成とはテーマ作文・小論文の骨格に当たる要素で、話の展開や論理構成を箇条書きにしたものと考えてください。

「何を」「どのような順番で」書くのか、書き出します。理由・根拠や具体例を追加したい箇所があれば、あわせてメモしておきましょう。

各要素に目安の文字数を配分する

書く要素が決まったら、それぞれに文字数の目安を割り振ります。目安文字数を決めると、どの要素をどれくらいのボリュームで書けば良いのかわかりやすくなり、ダラダラ余計な話を書くことも防げます。

「〇文字」と文字数を決める方法のほか、全体に占める各要素の「割合」を決める方法もあります。

要点を簡潔に書くことを意識する

構成と文字数が決まったら、実際に書いてみましょう。書く際は「要点を簡潔に」書くのがポイントです。文章はできるだけコンパクトに、接続詞を使いすぎないことを意識してください。

具体例やエピソードも盛り込む

具体例やエピソードを盛り込むとオリジナリティが生まれ、受験生の個性がより伝わりやすくなります。ただし本筋と無関係な話を入れたり、エピソードばかりを書き続けたりするのは避けます。あくまで本筋を補強する題材として、具体例・エピソードを活用してください。

読む人にとっての読みやすさを意識する

作文や小論文でもっとも大切なのは、「読む人にとっての読みやすさを意識する」ことです。文字をはっきり丁寧に書く、はやり言葉は使わないなど、高校の先生の立場を考慮した読みやすい作文・小論文を完成させてください。

日頃から情報収集を心がける

作文や小論文では社会問題から文化・芸術、生き方など、さまざまなテーマが与えられます。

◎ 推薦入試の作文・小論文テーマの一例(東京都立高校)

- 戸山高校

裁判員制度に関する五つの資料を参考に、資料を読み取る問題に答え、レポートを作成する。(50字、150-200字) - 上野高校

「男女共同参画社会実現」に関する世論調査結果をグラフにしたものと、ある高等学校の授業で話し合い、出された提案を参考に、男女共同参画社会をつくるためのあなたの提案を述べなさい。(400字) - 大崎高校

近年、SDGs(持続可能な開発目標)に代表されるように、世界的な問題を自分ごととして捉えて主体的に取り組む姿勢が重要視されています。本校でも、学習・行事・部活動・校外活動などに受け身の姿勢ではなく、主体的に取り組むことのできる生徒を求めています。このことを踏まえて、あなたが高校生活で主体的に取り組もうと考えていることは何ですか。具体的な場面を一つ挙げて述べなさい」(540-600字)

参考:都立高等学校入学者選抜における推薦に基づく選抜で実施した集団討論、小論文・作文、実技検査のテーマ等一覧(令和3年度)|東京都教育委員会

与えられたテーマに関してまったく知識がなければ、十分なレベルで書き上げるのは難しいでしょう。日頃から多方面にアンテナを張り、情報収集する姿勢が大切です。

聞いたことがあるテーマが増えると、作文や小論文への苦手意識も和らぐでしょう。

推薦入試の小論文・作文対策<実践編>

高校の推薦入試に向けて、作文や小論文の練習はどのように進めれば良いのでしょうか。ここでは大学入試まで使える、作文・小論文の練習方法を解説します。公立高校・私立高校共通の練習方法です。

高校の推薦入試に向けて、作文や小論文の練習はどのように進めれば良いのでしょうか。ここでは大学入試まで使える、作文・小論文の練習方法を解説します。公立高校・私立高校共通の練習方法です。

添削や書き直しに時間がかかる場合もあるため、試験まで時間的な余裕を持って練習するようにしましょう。

過去問や問題集を用意する

志望校でどのようなテーマが出されていたか調べましょう。教育委員会や高校のホームページでは、過去の問題例を紹介している場合があるのでチェックします。

もし情報が見つからなければ、他県やほかの高校の例を参考にしても構いません。

作文や小論文の書き方を解説する問題集があれば、あわせて用意します。

構成を作る

書くテーマを1つ選び、構成を作ります。「構成とは何か」については、記事の上部で解説しています。

実際の入試では、構成やアイディアをメモするための紙かスペースがあります。練習段階も本番を想定し、B5(ノートサイズ)~A4(一般的なプリントサイズ)の紙に構成を書いてみましょう。

また構成はあくまで「骨格」です。文章ではなく、要素をメモする・単語でどんどん書くのがコツです。要素同士を線でつないだり、囲ったりしながら、視覚的にわかりやすいメモを目指してください。

書いてみる

構成ができたら、原稿用紙に書いてみます。決めた目安の文字数を意識し、読みやすい表現を心がけましょう。

論理的でわかりやすい文章を書くには、「PREP法」や「SDS法」などのテクニックを参考にするのもおすすめです。

Point(P:要点)

Reason(R:理由)

Example(E:具体例)

Point(P:結論)

例、「中学時代、心に残ったこと」

中学時代にもっとも心に残ったことは、文化祭でのクラス発表です。(P)

発表内容から準備、進め方、当日のステージまで、先生の手を借りずに自分たちだけで考え進めたからです。(R)

地域の方から備品を借りたり、体験談を話してくれる先輩を探したりと、学校外で交渉しなければならない場も多く大変でしたが、クラスの全員が役割分担をして頑張りました。(E)

文化祭のクラス発表は、自分たちで考え工夫すること、大変な場面でもあきらめないことの大切さを学べた機会となり、もっとも心に残っています。(P)

Summary(S:要点)

Detail(D:詳細情報)

Summary(S:要点)

例、「中学時代、心に残ったこと」

中学時代にもっとも心に残ったことは、文化祭でのクラス発表です。(S)

中3のクラス発表の際、はじめて先生の手を借りずに自分たちだけでステージを完成させることにチャレンジしました。地域の方から備品を借りる、体験談を話してくれる先輩を探すなどの交渉を大変に感じたこともありましたが、クラスの仲間と役割分担し協力しながら終えることができました。(D)

自分たちの力でできるんだ!という自信になった機会でもあり、一番心に残っています。(S)

添削を受ける

書きあがった作文・小論文は、添削を受けましょう。担任や国語科、進路指導の先生などに添削を依頼します。塾の先生や家庭教師に頼むのもおすすめです。

コピーした原稿を使って複数の先生に添削してもらうと、「読む人によって着眼点や気になるポイントが違う」ことに気づけ、良い勉強になります。

書き直す

添削してもらった作文・小論文は、アドバイスを踏まえてかならず書き直しましょう。書き直しをしないと、せっかくの添削やアドバイスも「わかったつもり」で過ぎてしまいます。

書き直した作文・小論文は、添削済みの原稿と一緒にもういちど同じ先生に見てもらいます。

2~3回書き直し完成度を高めると作文・小論文の実力が伸びます。試験までの残り時間があまりない場合でも、かならず1回は書き直ししましょう。

日頃からやっておきたい小論文・作文対策

小論文や作文は、日頃からできる練習と直前期に集中的に取り組むべき対策とがあります。推薦入試を志望する生徒は、ぜひ早い段階から対策を意識してみてください。語彙力や表現力などの養成は、小論文・作文以外の教科にも良い影響を与えます。

小論文や作文は、日頃からできる練習と直前期に集中的に取り組むべき対策とがあります。推薦入試を志望する生徒は、ぜひ早い段階から対策を意識してみてください。語彙力や表現力などの養成は、小論文・作文以外の教科にも良い影響を与えます。

語彙力を増やす

問題文の読み取りや論述には、正確で豊かな語彙力が欠かせません。実際、「機会費用・埋没費用」といった経済用語を含む出題もありましたし、「我々の生活は、その半分は吸収することに費やし、もう半分は、吸収したことを実践していくことだ。」という抽象的な言葉を扱う問題もありました。

また他の受験生より質の高い小論文を書き上げるには、物事を深く幅広く論じる力も欠かせません。豊かな語彙は豊かな思考の元です。日頃からさまざまな書籍や情報に触れ、語彙力を伸ばしていきましょう。

日頃から情報収集に務める

小論文では、普段考えたこともないテーマに遭遇するかもしれません。実際、「社会人として求められる能力」について論じるよう出題した高校もありますし、「産業界が学生に求める資質・能力」をテーマにした学校もあります。「貿易と関税(貿易協定)と少子高齢化」に関する考察をさせた高校もありました。

50分という限られた試験時間の中で、初見のテーマについて十分に考え、必要な文字数を書ききるのは簡単ではありません。日頃から情報感度を高くし、幅広い情報について予備知識を持っておきましょう。

小論文のテーマは時事的なものも多いため、とくに受験学年の1年間はニュースやトレンドに敏感になっておくことが大切です。

数多く書き、添削してもらう

小論文や作文は、1回や2回書いただけでは書けるようにはなりません。1つのテーマを少なくとも3回、それを何度も繰り返してようやく書けるようになります。時間がかかるという前提に立ち、じっくり対策しましょう。

また書いたものは必ず添削を受け、書き直します。先生に見てもらうと、自分では気づけなかったミスや不整合が出てきます。一つひとつ直しながら、完成度の高い小論文を書けるように努力しましょう。

添削を依頼する場合は、担任や国語科、進路指導の先生のほか、塾や家庭教師などもおすすめです。

推薦入試の小論文・作文対策 成功のコツ

推薦入試の作文・小論文で高得点を取るコツ、成功のコツを3つのポイントから解説します。作文・小論文で大切なのは、「難しく考えず、素直な気持ち・考えを書く」ことです。等身大の自分を文字で表現できるよう、練習しましょう。

推薦入試の作文・小論文で高得点を取るコツ、成功のコツを3つのポイントから解説します。作文・小論文で大切なのは、「難しく考えず、素直な気持ち・考えを書く」ことです。等身大の自分を文字で表現できるよう、練習しましょう。

難しい言い回しは使わない

本番で作文や小論文に臨む際は、きっと緊張しています。緊張の中、慣れない言葉や難しい言い回しを使おうとすると、思考も内容も支離滅裂になってしまいます。

使い慣れた言葉でまとめるよう、意識しましょう。

与えられたテーマに正しく呼応し、文法的に正しい日本語で書かれていれば、十分高得点が狙えます。

嘘や誇張はしない

「どうせバレないから」と嘘や誇張した内容を書くのはNGです。たしかに採点者は書かれた内容の真偽は確かめようがありません。しかし経験していない内容や誇大表現をすると、どこか不自然さが残ったり、論理が破綻したりすることがあります。採点者はそんな違和感を敏感に見つけます。

また嘘や誇張を書くと、高校入学後も「自分は嘘の小論文で合格したんだ」というネガティブな思いにさいなまれるかもしれません。

作文も小論文も、嘘・誇張はNGだと押さえてください。

1回で書けるようになると思わない

入試ではじめて、まとまった分量の作文・小論文を書く必要に迫られた中学生も多いはずです。はじめて書くわけですから、すぐに書けるようにはなりません。1つのテーマを少なくとも2~3回書き直して、やっと手ごたえを感じられる程度です。

「すぐに書けるようになる」「1回練習すれば大丈夫」と思っていると、難しさにやる気が削がれかねません。

何回も練習してやっと書けるようになる、という姿勢で取り組むことが大切です。

推薦入試の作文対策 おすすめ問題集

推薦入試の作文・小論文対策に活用できる問題集を、厳選して3冊紹介します。小論文対策の問題集は大学入試向けのものもあるため、かならず「高校入試用」を選んでください。

推薦入試の作文・小論文対策に活用できる問題集を、厳選して3冊紹介します。小論文対策の問題集は大学入試向けのものもあるため、かならず「高校入試用」を選んでください。

『高校・大学入試対応 200字から始める 作文・小論文 上達ワーク』(朝日新聞出版)

朝日中高生新聞で連載されている「天声人語で200字作文」が書籍化された1冊です。200字というコンパクトな文字数で練習できるので、はじめて作文・小論文を書く受験生におすすめ。ワークシート形式で実際に書き込みながら練習できます。

朝日中高生新聞で連載されている「天声人語で200字作文」が書籍化された1冊です。200字というコンパクトな文字数で練習できるので、はじめて作文・小論文を書く受験生におすすめ。ワークシート形式で実際に書き込みながら練習できます。

構成をつくるヒントや作文例、自己添削チェックリスト、書き言葉への置き換えリストなど、参考になるコンテンツが盛りだくさんです。

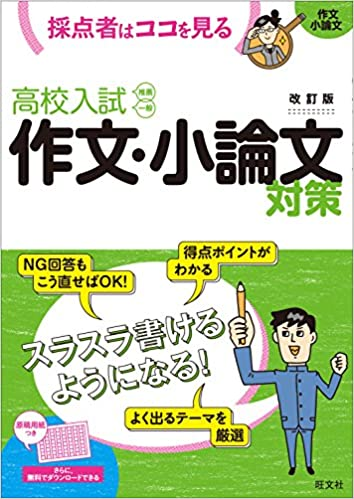

『高校入試 作文・小論文対策 改訂版』(旺文社)

よく出るテーマについて詳しく解説されており、「何を・どんな順番で・どのように書けばよいのか」がわかります。採点者視点でチェックされやすいポイントや、NG解答の直し方など実戦度の高い内容なので、はじめて作文・小論文に取り組む受験生から直前の確認まで活用できます。

よく出るテーマについて詳しく解説されており、「何を・どんな順番で・どのように書けばよいのか」がわかります。採点者視点でチェックされやすいポイントや、NG解答の直し方など実戦度の高い内容なので、はじめて作文・小論文に取り組む受験生から直前の確認まで活用できます。

一般選抜の国語でよく出される作文問題対策にもおすすめです。

『採点者に好印象を与える 高校入試 小論文・作文のオキテ55』(KADOKAWA)

「作文とは?」「小論文で求められる力は?」など、疑問に感じやすいポイントを対話形式で解説した1冊です。平易な表現で読みやすく、高校入試で課される作文・小論文の基本が理解できます。また採点基準や高得点につながる書き方も55のオキテにまとめられています。

「作文とは?」「小論文で求められる力は?」など、疑問に感じやすいポイントを対話形式で解説した1冊です。平易な表現で読みやすく、高校入試で課される作文・小論文の基本が理解できます。また採点基準や高得点につながる書き方も55のオキテにまとめられています。

中学校では教えてもらえない作文・小論文の秘訣を知りたい受験生、必見です。

高校の推薦入試対策にはオンライン家庭教師ピースがおすすめ

推薦での高校入試は、出願書類の準備や面接対策、作文・小論文の練習など、しなければならない準備が数多くあります。さらに推薦入試で不合格になると一般入試で受験することになるため、推薦入試の対策と並行して5教科の受験勉強も進めなければなりません。

推薦での高校入試は、出願書類の準備や面接対策、作文・小論文の練習など、しなければならない準備が数多くあります。さらに推薦入試で不合格になると一般入試で受験することになるため、推薦入試の対策と並行して5教科の受験勉強も進めなければなりません。

限られた時間に多くの準備が必要な推薦入試対策には、時間を効率的に使える「オンライン家庭教師」の活用がおすすめです。中でもオンライン家庭教師ピースが推薦入試対策に向いている理由を、3つ解説します。

推薦入試対策に強い講師とマッチングできる

ピースはどのオンライン家庭教師より、必要な指導を最適に行える講師をご紹介することにこだわっています。

推薦入試に向けて、指導経験豊富な講師や面接対策が得意な講師、書類の書き方指導が抜群な講師など、個性豊かな講師陣からピッタリの1人をご紹介します。

実際に指導予定の講師の授業を体験いただき、相性を確かめてみてください。

教務スタッフと定期的に面談できる

ピースは授業を講師任せにはしません。本部の教務スタッフが、定期的に生徒・親御さんと面談を実施します。学習や受験に精通したプロに相談できる場があるため、安心して勉強に専念できると好評です。

「推薦入試対策と受験勉強を両立できる計画を立ててほしい」「面接で自信を持って答えられるコツを教えてほしい」など、いつでも気軽にご相談ください。

教務スタッフとの相談・面談も、オンラインで完結します。

いつでも授業を追加できる

「入試直前、授業回数を増やして模擬面接の練習をじっくりやってほしい」「文の課題を多めに見てほしい」、そんな希望もピースならいつでも対応できます。授業時間の延長や授業回数の追加が、いつでも可能だからです。

授業の延長・追加は講師と都度ご相談ください。講師の都合がつけば、随時対応します。推薦入試対策の授業を増やすだけではなく、5教科の受験勉強の授業の追加ももちろん可能です。

まとめ

小論文や作文は、学力検査や調査書からはわからない、受験生の思考や個性を見る目的で行われます。中学からは「対策が面倒」「何を書けばよいかわからない」と思われやすい小論文・作文ですが、目的から考えると自分をアピールするまたとないチャンスでもあるのです。

小論文も作文も、基本的な作法を押さえてテーマ・出題内容に合致していれば、どのような内容を論じようと自由です。自分ならではの発想を活かし、個性的な小論文に仕上げてみましょう。

限られた時間内で書き上げるためには、入念な練習が欠かせません。はじめは時間制限なく、徐々に50分で書ききれるよう時間制限を設けて取り組んでみてください。