高校の推薦入試、全種類を解説!単願と併願の違いや推薦基準も網羅

「高校合格に向けて、受験チャンスを活かしきりたい」と考えたときに気になるのが、推薦入試です。推薦入試を受けると受験機会が増えるため、推薦入試を検討中の親御さんも多いのではないでしょうか。

しかし、いざ調べ始めると推薦入試の種類の多さや制度の複雑さに混乱してしまう方も少なくありません。「公立の前期選抜と私立の推薦入試は併願して良いのか」「推薦入試での合格は滑り止めとして利用できるのか」など、疑問も次々と浮かんできます。

この記事では、高校の推薦入試を「種類」の面から網羅的に解説しました。公立高校と私立高校の推薦入試の違いや併願と専願の違い、また推薦入試についてよくある質問にもお答えします。

最後まで読み、推薦入試について理解を深め、お子さんの受験方法を決めるヒントとしてください。

高校の推薦入試は大きく2種類

はじめに、高校の推薦入試について概要を理解しましょう。

推薦入試は、「学校推薦」と「自己推薦」に大別できます。学校推薦とは中学校長の推薦書が必要な入試方式で、自己推薦は基本的に誰でも出願できる推薦入試を指します。

それぞれの特徴や実施している高校の種類について解説します。

学校推薦

学校推薦とは、高校の推薦基準に合う生徒を中学校が選出し、推薦する入試方式です。中学校長の推薦書も必要です。

私立高校のスポーツ・文化推薦や特待生推薦などが該当します。

自己推薦

自己推薦とは、公立高校や一部の私立高校で行われている推薦入試です。受験生本人の努力や意志を重視した推薦基準である点が特徴で、基本的に誰でも出願できます。

公立高校では「前期選抜」「特別推薦」などと呼ばれ、5教科の学力検査によって合否が決まる一般選抜に先だって試験が行われます。

自己推薦で中学校長の推薦書が必要かどうかは、自治体・学校によって異なります。

合否判定の基準

推薦入試の合否は「調査書」「推薦書などの提出書類」「面接など実施した試験の結果」などを総合的に判定して決まります。公立高校は教育委員会のホームページに、私立高校は学校の募集要項に書かれているため、事前にチェックしておきましょう。

実施している高校が多い推薦入試の種類

高校は、欲しい生徒像によってさまざまな推薦入試を行っています。多くの高校で実施されている推薦入試4種類を解説します。

学力優秀な生徒を募集する推薦

私立高校に多い推薦入試です。学力優秀な生徒を選抜するための推薦入試制度で、難関大・医学部などを目指すハイレベルなコースに在籍する生徒を選抜したり、入学金・授業料などが減免される特待生を選抜したりするために行われます。

推薦を受けるには、中学校の成績(評定平均)が高いこと、学業に対する強い意欲があることなどが条件となります。

スポーツに秀でた生徒を募集する推薦

いわゆる「スポーツ推薦」と呼ばれる推薦入試です。部活動で都道府県大会や全国大会に出場した実績を持つ生徒や、目覚ましい戦績を持つ生徒が推薦されます。スポーツ強豪校やスポーツに力を入れている高校で行われています。

私立高校のスポーツ推薦が目立ちますが、公立高校の自己推薦にもスポーツに秀でた生徒が受験できる枠があります。

★こちらもチェック!

スポーツ推薦の基礎知識!流れやメリット・デメリットを徹底解説

文化活動に力を入れた生徒を募集する推薦

吹奏楽や英語など、文化活動の実績を持つ生徒が受けられる推薦入試もあります。吹奏楽などの部活動なら大会やコンクールの実績が重視され、英語は英検の取得状況が審査されます。英語で推薦を受けるためには、少なくとも2級以上の取得が望ましいでしょう。

高校の特徴に合う生徒を募集する推薦

とくに推薦基準を設けない推薦入試や、高校の教育理念や特徴に共感する生徒を集める推薦入試もあります。推薦基準がないため誰でも出願でき、公立高校の併願先としても人気の方式です。

ただし、高校の合格状況によっては、その高校に進学する可能性もある点は押さえておきましょう。どの高校でも受けてよいわけではなく、「進学しても良い」と思える高校を受験することが大切です。

高校入試 推薦の種類を表で整理

推薦入試は自治体や学校によって名称がさまざまあるため、混乱しやすいかもしれません。ざっくり理解するためのポイントを解説します。

◎ 公立高校の推薦入試

公立高校の推薦入試は、5教科の学力検査で合否が決まる「一般選抜」に先立ち、1月下旬~2月上旬に行われます。「前期選抜」「特色選抜」といった名称で呼ばれます。

中学校長の推薦書が必要かどうかは、自治体教育委員会ごとに定められています。

◎ 私立高校の推薦入試

私立高校の推薦入試は、12月から始まります。中学校長の推薦は必要で、推薦の基準も高校ごとに定められています。公立高校や他の私立高校と併願したい場合は「併願推薦」を受験しましょう。

表にもまとめましたので、参考にしてください。

| 推薦の種類 | 特徴 | 公立高校 | 私立高校 |

|---|---|---|---|

| 学校推薦 |

|

- |

あり

|

| 自己推薦 |

|

前期日程、特別選抜など。 1月~2月に実施。 |

一部高校で実施 |

※ スポーツ推薦、文化活動推薦などは、公立高校の「自己推薦」、私立高校の「学校推薦」における推薦基準の種類です。

私立高校でよく聞く「単願推薦」「併願推薦」とは

私立高校の推薦入試では、「単願推薦」「併願推薦」という名称をよく聞きます。どのような制度なのか、また両者の違いは何か、解説します。

単願推薦について

単願推薦とは、他の高校とは併願せず、出願する高校だけを受験する中学生を対象とした推薦制度です。単願推薦で出願する高校が第一志望校であり、合格したらかならず入学することが前提となります。

単願推薦は、出願・受験すればほぼ確実に合格できます。合格がかならずしも保証されていない併願推薦より受かりやすいため、第一志望が私立高校の場合は単願推薦での受験をおすすめします。

併願推薦について

併願推薦とは、公立高校を含む他の高校と併願する前提で受験する制度です。公立高校が第一志望で、念のため私立高校の合格を確保しておきたい受験生などが利用します。公立高校の受験結果の影響を受けるため、定員より多めに合格者を出すのが特徴です。

推薦の基準は専願よりも緩く、受験人数も多めです。試験内容は専願同様、面接や適性検査が実施されます。

私立高校推薦入試の推薦基準例

私立高校の推薦基準は、学校によってさまざまです。単願推薦の方が厳しい学校もあれば、併願推薦の方が厳しい基準の学校もあります。

東京の人気私立高校から、2校推薦基準を紹介します。

| 高校名 | 単願推薦の基準 | 併願推薦の基準 |

|---|---|---|

| 二松学舎大学付属高校 | 評定平均:5科17以上/9科30以上(進学コース) ※特進コースは単願のみ、5科20以上 |

評定平均:5科15以上/9科28以上(進学コース) ※特進コースは単願のみ、5科20以上 |

| 駒澤大学高校 | 評定平均:5教科20以上、かつ9教科34以上 ※ 9教科中に1・2の評定がない |

【併願優遇】 評定平均:5教科20以上、かつ9教科38以上 ※国・数・英1~3がなく、その他の6教科中に1・2がない |

推薦入試を受けるために必要な基準

推薦入試の中には、指定の基準をクリアした生徒のみが出願できる方式があります。多くの高校が基準として設定する、「調査書の評定」「出席日数」「その他の基準」を解説します。

調査書の評定平均(内申点)

調査書の評定平均は、私立高校で見られる推薦基準です。公立高校の推薦入試ではほぼありません。

調査書の評定平均は、「5教科で〇以上」「9教科で△以上」と設定されます。また平均値とは別に、「評定に1がないこと」を求める学校もたくさんあります。

出席状況

出席日数は、公立・私立ともに推薦基準に設定されることが多い項目です。「年間の欠席日数が〇日以下」とするケースが多く、中には「中1・中2・中3」の、それぞれの学年の欠席日数上限を定める高校もあります。

もともと高校入試では、3年間の欠席日数が30日以上の生徒は「不登校の可能性がある」として別に審議します。推薦入試は「学業やスポーツなどで優秀な生徒を高校に推薦する」制度のため、欠席日数についても厳しい基準が設けられるのです。

その他、高校がさだめる基準

スポーツや文化活動などの実績をもとに推薦を受ける特別推薦では、各高校が独自の基準を設けます。一例を紹介しましょう。

〇 早稲田実業高校(東京都)

都道府県大会で8位以内入賞、全国・関東大会等出場などの経験を持つ者。

〇 星城高校(愛知県)

部活動の顧問がスポーツ奨学生として推薦する者。

〇 近畿大学付属高校(大阪府)

- 都道府県大会入賞レベル以上の優秀な成績を有する者。

- 英語運用能力に秀でた能力を持つ者(英検資格準1級以上など)。

公立高校の場合は、スポーツ強豪校を除き「高校入学後も部活動を継続する意志がある」という程度の条件が見られます。

★こちらもチェック!

高校入試で推薦をもらうにはどうすれば良い?条件や推薦向きの生徒像を解説

高校推薦入試の不合格率

「推薦入試は、ほとんど合格する」「推薦入試は、受かると決まったわけではない」と、両極端なウワサを耳にします。果たしてどちらが正しいのでしょうか。

実際の入試結果から、推薦で高校受験した場合の合格率(不合格率)を見てみましょう。

公立高校の推薦入試不合格率

公立高校の推薦入試は、「自己推薦」の形を取ります。厳しい出願基準はなく、基本的に希望すれば誰でも出願できます。5教科の学力検査によって合否が決まる一般選抜に先立って行われ、「特色選抜」「前期選抜」などの名称で呼ばれます。

また自己推薦による選抜を行っていない自治体もあります。

(詳しくはお住まいの地域の教育委員会ホームページをご覧ください。)

編集部では公立高校で行われた推薦入試の結果を調査し、合格率を算出しました。(括弧)内の数値は不合格率をあらわします。

◎ 公立高校 自己推薦の合格率(令和4年度)

- 東京都 39.2%(60.8%)

- 長野県 68.1%(31.9%)

- 新潟県 92.1%(7.9%)

- 奈良県 93.4%(6.6%)

- 福岡県 87.2%(12.8%)

※ 教育委員会発表資料による

推薦入試の不合格率は、都道府県によって差が大きいとわかります。誰でも出願できる自己推薦だからこそ、合格できるかどうかは発表になるまでわかりません。

また上記の数値は、あくまで「推薦入試を実施した高校の平均値」です。実際は高校・学科によって倍率や合格率も変わります。

教育委員会のホームページには、過年度の入試結果が掲載されている場合があります。チェックしてみてください。

私立高校の推薦入試不合格率

私立高校はさまざまな推薦入試制度を実施しています。学校によって受験者数や倍率、合格率にも大きな差がある点が特徴です。

東京都、および千葉県の私立高校推薦入試結果を調査しました。

◎ 東京都

| 学校名 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 (不合格率) |

|---|---|---|---|---|

| 青山学院 | 70 | 245 | 71 | 28.9% (71.1%) |

| 慶應義塾女子 | 20 | 143 | 24 | 16.7% (83.3%) |

| 國學院 | 200 | 285 | 285 | 100% (0%) |

| 成城学園 | 20 | 35 | 25 | 71.4% (28.6%) |

| 明治学院 | 120 | 141 | 141 | 100% (0%) |

| 早稲田実業 | 40+α | 116 | 49 | 42.2% (57.8%) |

※ 2022年度入試結果より

人気校には募集人員の数倍以上もの受験生が集まる一方、募集人員を超えた数の合格者数を出す場合もあるのが私立高校の特徴です。都市部は私立高校を志願する受験生が多く、人気校は定員を大幅超過した合格者数は出しません。

◎ 千葉県

| 学校名 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 (不合格率) |

|---|---|---|---|---|

| 市川 | 30 | 67 | 30 | 44.7% (55.3%) |

| 国府台女子学院(普通) | 30 | 52 | 46 | 88.4% (11.6%) |

| 桜林 | 140 | 583 | 583 | 100% (0%) |

| 千葉日本大学第一(特進) | 40 | 371 | 371 | 100% (0%) |

※ 2022年度入試結果より

私立高校を公立高校の併願先として利用する傾向は、東京や神奈川など大都市を離れるに従って強まります。例年、公立高校と併願する受験生が多い高校は、辞退者を見込み定員を大きく超える合格者を出します。

高校を推薦入試で受験する手順

推薦入試を希望する場合の手順を解説します。書類の準備も多いため、できるだけ早く担任の先生に相談しておくのがポイントです。

1. 志望校に推薦入試制度があるか確認する

はじめに、志望校に推薦入試制度があるか確認します。制度が変更されることも多いため、かならず最新の募集要項をチェックします。

2. 担任の先生に推薦を希望する旨伝える

推薦入試での受験希望を、担任の先生に伝えます。人気校は校内選考が行われる場合もあります。推薦基準を満たしているかも確認してもらいましょう。

3. 学校長の推薦書をもらう

中学校長の推薦書が必要な場合は、推薦書を書いてもらいます。担任の先生を通じて手配されますが、出願期日に間に合うよう余裕を持って依頼しましょう。

4. 出願書類を提出する

出願期日までに書類を提出します。書類は中学校を通じて高校に送られます。自分で出す場合は期日を厳守し、検定料の支払いも忘れずに済ませましょう。

5. 試験対策をする

中学校には、過去の先輩から聞き取り調査をしてた「過去の試験内容」があります。担任や進路指導教諭のサポートを受けながら、面接や作文対策を進めましょう。

6. 試験を受ける

いよいよ当日、試験を受けます。中学生らしい清潔感と対応をこころがけ、自分らしさを発揮してきてください。待ち時間に騒いだり、周囲に迷惑となる行為をしないことも大切です。

高校の推薦入試で課される試験内容

高校の推薦入試でよく行われる試験内容を、詳しく解説します。面接、作文・小論文、総合問題・適性検査について見ていきましょう。

面接

面接は「集団面接」と「個人面接」とがあります。

集団面接は数人の生徒に対し、面接官が順番に質問します。他の受験生の話に良く耳を傾ける姿勢も大切です。質問によっては、自分の回答が前の受験生と同じになることもあります。無理に別の回答を考える必要はなく、「前の方もおっしゃっていましたが」と前置きして話せば大丈夫です。

個人面接は受験生1人に2~3人の面接官がつきます。1つのテーマをじっくり追求して話すこともあります。自分の言葉でしっかり話せるよう練習しておきましょう。

作文・小論文

作文や小論文で多い型は、次のとおりです。

- 与えられたテーマについて自分の意見を書く

- 題材(文章や表、グラフなど)を踏まえ、自分の意見を書く

- 中学校生活の振り返りや入学後の希望を書く

どの出題形式でも、重要なのは「自分の言葉で、わかりやすく書く」ことです。難しい言い回しを無理に使う必要はありません。等身大の言葉で、堂々と書きましょう。

文字数は400~800字ほどの学校が多く見られます。書き方のコツを押さえ、時間内に書ききれる練習をしておきましょう。

作文・小論文の書き方については、こちらの記事も参考にしてください。

高校の推薦入試でよく出る小論文テーマ7選!出題形式や練習のやり方も解説

総合問題・適性検査

一部の高校は総合問題や適性検査を行います。総合問題や適性検査とは、教科の枠を超えた融合的な出題のことです。時事問題や社会情勢と関連したテーマが多いのも特徴で、教科の知識以外に広く情報を得ようとする姿勢が対策になります。

出題傾向は学校ごとに異なります。過去問集や他の学校の出題例も参考に、対策を進めましょう。論述や表現力、論理的思考力を重視するようになった近年の公立高校入試問題も練習材料として最適です。

高校の推薦入試で落ちる理由

もし推薦入試で不合格になっても、落ちた理由が受験生本人や中学校に伝えられることはありません。その意味では「不合格になる理由」はわからない、が本当なのですが、しかし不合格になった受験生に共通する要素は見出せます。

過去の受験生の傾向から考える、推薦入試で不合格になりやすい生徒の特徴を解説します。

志望理由が明確ではない

志望理由は、推薦入試で最重要ともいえる要素です。「なぜその高校に行きたいと思ったのか」が明確ではない生徒や、どの高校でも使えるような一般的な理由を伝えるだけの生徒は不合格になりやすい傾向があります。「どうしてもその高校に入りたい」という熱意が高校に伝わらないからだと考えられます。

たとえば「英語が好きなので、英語に力を入れている貴校を志望しました」と志望理由を述べた場合を考えてみましょう。

一見問題がなさそうな志望理由に見えますが、しかし現在は、多くの高校が英語教育に力を入れています。この志望理由を聞いても、「英語なら、うちでなくてもB高校やC高校でも学べますよ」と高校が考え、不合格にする可能性もあります。

「英語の力を伸ばし、将来は海外留学もしてみたいと思っています。そのため、高校のあいだに短期留学制度を利用でき、海外の提携校ともオンラインで共同研究を行っている貴校で英語の力を高めたいと考えました」と言えば、その高校でなければならない理由が明確に高校に伝わります。

高校について良く調べ、その高校にしかない特徴に触れた志望理由を伝えましょう。

面接で十分に答えられない

面接は、書類だけではわからない受験生の個性を知るために行われます。そもそも推薦入試の目的が、学力検査ではわからない特性を見出すために行われるため、高校側と受験生が直接対面できる面接は、推薦入試で大切な役割を果たします。

面接で質問に答えられなければ、受験生の資質が高校に伝わらず、合格も期待できないでしょう。よく聞かれる質問や過去に先輩たちが聞かれた質問には、自分の言葉で答えられるよう練習を重ねましょう。

作文や小論文が規定を満たしていない

書き上げた作文・小論文が規定を満たしていなければ、減点となり、不合格の可能性が高まります。

作文や小論文で確認しておきたい規定には、次があります。

- 規定文字数(8割以上は埋める)

- 内容の呼応(与えられたテーマ・質問にきちんと呼応する)

- 解答用紙の使い方(指示に従って使う)

規定を守った作文・小論文を書けるよう、事前に何度も練習しておきましょう。

調査書評定がライバルより低い

推薦入試では、調査書の評定も重視されます。調査書の評定が周りの受験生よりも低ければ、その時点で不利です。

周りの受験生の評定を知ることはできませんが、自分の評定をできるだけ上げるよう対策しましょう。

また出願基準をギリギリのところでクリアできる評定よりも、基準を十分上回る評定を持っていた方が合格に近づけます。

高校に推薦入試で合格するコツ

推薦入試で高校に合格したい中学生が、押さえておくべき合格のポイントを3つ解説します。日頃から取り組める内容と直前期の対策とがありますので、自分の学習計画に組み込んでみてください。

中1・2年生から…調査書の評定を上げる

推薦入試を希望する場合、調査書の評定(内申点)アップが最重要です。調査書の評定平均次第で出願できるかどうか決まる高校もありますし、合否判定でもっとも重視されるのも調査書評定だからです。

調査書の評定は、「定期テストの成績」「日頃の学習態度」で決まるといわれています。計画的にテスト勉強を行い、少しでも良い得点を取れるよう努力しましょう。苦手教科は早めに克服しておきます。

また提出物や宿題といった日頃の学習も、誠実に取り組みます。

英検など特筆できる実績を取得しておく

高校によっては、英検や数検などの資格試験取得者に対し、加点などの優遇措置を行うケースもあります。英検等の取得実績は、一般入試においても「英語試験免除」「英語を100点換算」など優遇される場合があります。

高校入試で優遇措置を受けるためには、英検2級以上の取得を目指すと良いでしょう。

面接や作文の対策を入念に行う

受験が決まったら、面接・作文などの対策も丁寧に進めましょう。

面接は「よく聞かれる質問」への答えをまとめ、ハキハキと自信を持って話せるまで模擬面接を重ねます。想定外の質問をされた場合の対応法も、先生に相談しておくと安心です。

作文や小論文は、出題傾向に合わせて書く練習をします。担任の先生か国語科の先生に添削してもらい、納得いくまで書き直しをしてください。はじめは直される箇所が多くて気持ちが滅入る場合もありますが、書けば書くほど、かならず書けるようになります。

志望校についてよく調べる

推薦入試の試験日までに、志望校についてよく調べることも大切です。学校の歴史や教育理念、学習指導の特徴、部活動の種類などを把握しておきましょう。

調べた内容は逐次、面接の回答にも反映させます。たとえば「どうして本校を志望したのですか?」という質問に対しては、実際に調べて魅力を感じた点を盛り込む、といった具合です。

高校の推薦入試対策をもっと詳しく

推薦入試で行われる試験別に、対策を詳しく解説します。面接と作文・小論文、実技試験のほか、出願書類の書き方もまとめました。

推薦入試で行われる試験別に、対策を詳しく解説します。面接と作文・小論文、実技試験のほか、出願書類の書き方もまとめました。

入試直前に慌てなくて済むよう、対策は早めに始めましょう。

面接の対策ポイント

面接の対策ポイントは、次の3点です。

- 中学生らしく、元気よくハキハキ応対する

- よく聞かれる質問には回答をまとめておく

- 自分の言葉で語れるまで練習する

身だしなみやマナーと同じくらい重要なのが、元気よくハキハキと応対することです。模擬面接では声の大きさや話し方が適切かどうかもチェックしてもらいましょう。

緊張すると声が上ずったり、早口になったりしがちです。緊張のサインを自覚し、和らげる方法も考えておくと良いでしょう。

「高校で頑張りたいことは何ですか」といった定番質問に対する回答も、あらかじめ要点をまとめておきます。文章で書き、暗記する必要はありません。話の重要箇所を整理しておき、質問に応じて組み合わせて簡潔に話せるよう練習しましょう。面接官が知りたいのは、模範解答の暗記力ではなく、受験生本人の素直な言葉だからです。

作文・小論文の対策ポイント

作文・小論文は、次の3つのポイントに気を付けて対策しましょう。

- 原稿用紙の基本的な使い方を復習する

- 構成をメモしてから書き始める癖をつける

- やりがちなミスの傾向を把握する

作文も小論文も、多くの高校は「原稿用紙」に書くよう指示します。名前を書く位置や行頭に1マス開けるべき場合など、基本的な使い方を、あらためて復習しておきましょう。

テーマを見て、いきなり本文を書き始めるのは失敗する書き方です。まず「何を・どのような順番で・どれくらいの文字数で書くのか」、全体の構成を考える癖をつけてください。添削を受け、自分がやりがちなミスの傾向を知ることも大切です。

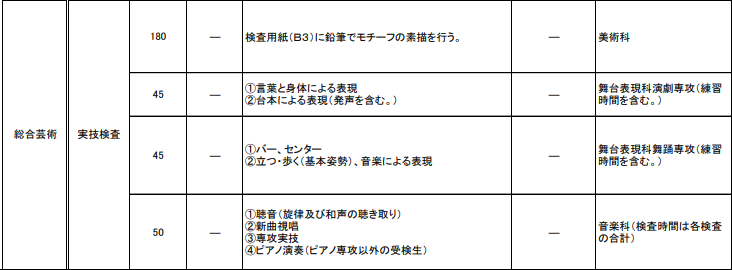

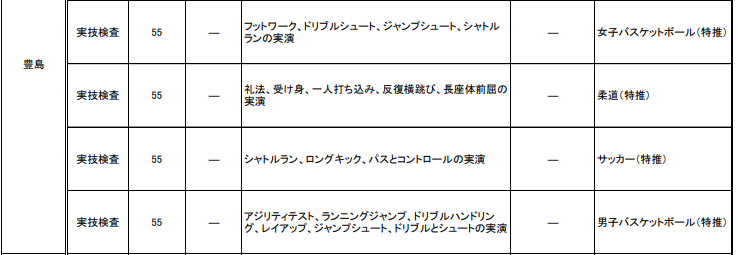

実技試験の対策ポイント

実技試験は学校や学科によって、さまざまなタイプの試験が課されます。東京都立高校で実際に行われた試験の例を見てみましょう。

(参考:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜における推薦に基づく選抜で実施した小論文・作文、実技検査のテーマ等一覧|東京都教育委員会)

(参考:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜における推薦に基づく選抜で実施した小論文・作文、実技検査のテーマ等一覧|東京都教育委員会)

多くの中学校は、受験した先輩から試験内容を聞き取り、データとして蓄積しています。志望校の試験内容については、担任か進路指導の先生に相談してみましょう。

スポーツの実技試験対策は部活の顧問や体育科の先生、芸術系の実技試験対策は美術科の先生など、該当する専門科の先生に練習を見てもらってください。

志願理由書、自己PR書のポイント

推薦入試で必須の志願理由書や自己PR文を書く際は、次の3点に注意しましょう。

- はっきりと読みやすい字で書く

- 簡潔でわかりやすい内容を書く

- 経験やエピソードを盛り込み、自分の言葉で書く

出願書類を見るのは、高校の先生です。初めての大人が見ても読みやすい文字で書くことは最低限、必要なマナーでしょう。大きく明瞭な文字で、濃いめに書くのがおすすめです。

また書く内容は自分なりの経験やエピソードを盛り込むと、他の受験生との差別化がはかれます。志望のきっかけになった出来事や経験を、自分の言葉で書いてみてください。

志望理由書・自己PR文も、担任か国語科の先生に添削してもらいましょう。

高校に推薦入試で受かりやすいのはこんな生徒

推薦入試は、出願できても「合格」が確約されたわけではありません。当然、不合格という不本意な結果になる場合もあります。

推薦入試は、出願できても「合格」が確約されたわけではありません。当然、不合格という不本意な結果になる場合もあります。

しかし過去の受験生を見ると、推薦入試で合格しやすい生徒には一定の傾向があるとわかりました。

推薦入試で合格しやすい生徒像を、5つ解説します。

学業で秀でた成績がある

学力がずば抜けて高く、調査書の評定が圧倒的に良い生徒は、合格しやすい傾向が見られます。持つ学力を活かし、高校入学後も良い成績を維持すると期待できるためです。

難関大学への合格者数を伸ばしたい私立高校などは、基礎学力の高い生徒を求めます。学力に自信がある場合は、大学進学に力を入れている高校を選んでも良いでしょう。

スポーツなどで目覚ましい成績がある

「都道府県大会でベスト4」「全国大会出場」などの目覚ましい戦績を持つ生徒も、スポーツ推薦で数多く合格しています。

ただし、スポーツ推薦では高校入学後も同じ部活動を続けることが条件となる場合が多い点に注意しましょう。もし高校では別のスポーツにチャレンジしたいと思っている場合は、推薦入試を避けたほうが無難です。

生徒会活動など、課外活動の実績がある

生徒会活動やボランティア活動、自主的な研究など、中学校の学習と部活動以外に目覚ましい実績を持つ生徒も、推薦で合格しやすいようです。こうした活動は調査書にも記載されますが、志望理由や面接でも積極的にアピールしましょう。

また中学校の先生が把握していなければ、調査書に書いてもらえません。自主的な研究でコンクールに入賞した場合などは、担任の先生にも情報を共有しておくと良いでしょう。

高校入学後にやりたいことが決まっている

高校入学後の目標やチャレンジしたいことが決まっている生徒も、合格しやすいと言われます。志望理由書や面接での受け答えを通じ、高校側がその生徒の「入学後に活躍する姿」をイメージしやすいのが理由だと考えられます。

勉強でも部活でも、その他の活動でも何でも構いません。入学後に力を入れたいことが明確に決まっている場合は、どんどん発信していきましょう。

自分の考えをはきはきと話せる

面接では、話す内容以外に「話し方・対応力」もチェックされます。自分の考えを自信を持ってハキハキ話せる生徒は、主体性や前向きな姿が評価されやすいようです。

ハキハキした対応のコツは、「ふだんよりちょっと大きいかな、というくらいの声量で」「一語一語と語尾を明確に」話すことです。自分の話し方を録画し、客観的に見てみるのもおすすめ。普段の話し方とハキハキを意識した話し方を、ぜひ比べてみてください。

高校を推薦入試で受けるメリット・デメリット

推薦入試で高校受験するメリットとデメリットを解説します。お子さんが推薦入試を受けるべきか、受けないほうが良いのか判断するヒントになるのではないでしょうか。

メリット

推薦入試のメリットは、早い時期に合格が決まる点です。推薦入試は2月上中旬には合格発表があるため、合格していれば2月中に受験が終わります。早く高校が決まれば、それだけ早く入学後に向けた準備が始められるでしょう。

また推薦入試では、5教科の入試対策をしなくて良い点もメリットです。多くの高校では学力試験を課さず、学力試験があったとしても「3教科だけ」「適性検査だけ」です。5教科の受験勉強をする代わりに、英検取得の勉強をしたり、高校の学習内容を先取りしたりすることもできます。

デメリット

推薦入試のデメリットは、対策に時間がかかりやすい点です。志願理由書や面接、作文など、普段取り組んでいる5教科以外のスキルを伸ばす必要があるため、慣れないうちは面倒に感じる生徒も大勢います。

また受験生である同級生より早く合格が決まるため、合格した後の振る舞いが難しいという声もあります。「学校では受験対策が行われているが、合格が決まった自分は積極的に取り組めない」「受験勉強に勤しむ友達と会話がかみ合わなくなる」などの懸念がある点は押さえておきましょう。

高校の推薦入試についてよくあるQ&A

何度も受験する機会があるわけではない高校の推薦入試は、わからないこと・不安なことも数多くあるのではないでしょうか。

私たちオンライン家庭教師ピースに寄せられるご相談の中から、とくに多い質問5つについて解説します。

「合格したらかならず入学しないといけない?」

高校の推薦入試には、合格したらかならず入学しなければならないものと、他校の受験・進学が可能なものとがあります。

〇 合格したら入学が前提

- 公立高校の自己推薦入試

- 私立高校の併願推薦入試

〇 他校の受験・進学が可能

- 私立高校の併願推薦入試

他校との併願や進学が可能かどうかは、募集要項にかならず書かれています。出願前にしっかりチェックしましょう。

「合格後に別の高校に進学したくなったらどうすれば良い?」

私立高校の併願推薦入試での合格なら、別の高校を受験・進学しても構いません。

ただし公立高校の自己推薦入試や私立高校の併願推薦入試で合格したにもかかわらず、他校を受験したくなった場合は、かならず担任の先生に相談してください。

もし無断で合格を辞退し、別の高校に進学してしまうと、中学と高校との関係が悪化し、翌年度以降の入試に悪影響を与えるおそれがあります。担任の先生に相談し、指示に従うようにしましょう。

「推薦入試は必ず合格できる?」

私立高校の単願入試は、出願・受験すればほぼ合格できます。一方、併願推薦入試で合格できるかどうかは、受験してみないとわかりません。

また公立高校の自己推薦入試は、年度や都道府県によって合格率に差があります。

◎ 公立高校 自己推薦の合格率(令和4年度)

- 東京都 39.2%

- 長野県 68.1%

- 新潟県 92.1%

- 奈良県 93.4%

- 福岡県 87.2%

※ すべて各都道府県教育委員会発表資料による

私立高校の単願推薦以外は「合格発表まで結果はわからない」と考え、一般選抜に向けた5教科の勉強を継続することが大切です。

「推薦入試に向いているのはどんな中学生?」

推薦入試に向いているのは、次のような生徒です。

- 調査書の評定が高い

- 面接でハキハキ受け答えできる

- 入学後にやりたいことが決まっている

調査書は、推薦入試の合否判定でもっとも重視される項目の1つです。評定が高ければ、それだけライバルに対して有利になれます。

また面接でハキハキと自分の言葉で話せる、入学後にやりたいことが明確な生徒は、高校側も入学後の活躍が期待できると考えやすいため、合格しやすいようです。

「推薦入試を受ける際にしておくべき対策は?」

推薦入試を受けるためには、調査書の評定を上げることが重要です。調査書の評定は推薦してもらえるかどうかの基準になり、また合否判定の重要資料となるからです。

推薦入試の受験が決まったら、面接や作文、適性検査など、試験対策を始めましょう。面接は「よく聞かれる質問」を中心に、自分の言葉で自信を持って話せるようになるまで練習すること、作文や小論文は基本の型に沿って理路整然と書き上げられるよう練習しましょう。先生のアドバイスにも素直に耳を傾けます。

高校の推薦入試大佐うにはオンライン家庭教師ピースがおすすめ

推薦での高校入試は、出願書類の準備や面接対策、作文・小論文の練習など、しなければならない準備が数多くあります。さらに推薦入試で不合格になると一般入試で受験することになるため、推薦入試の対策と並行して5教科の受験勉強も進めなければなりません。

限られた時間に多くの準備が必要な推薦入試対策には、時間を効率的に使える「オンライン家庭教師」の活用がおすすめです。中でもオンライン家庭教師ピースが推薦入試対策に向いている理由を、3つ解説します。

推薦入試対策に強い講師とマッチングできる

ピースはどのオンライン家庭教師より、必要な指導を最適に行える講師をご紹介することにこだわっています。

推薦入試に向けて、指導経験豊富な講師や面接対策が得意な講師、書類の書き方指導が抜群な講師など、個性豊かな講師陣からピッタリの1人をご紹介します。

実際に指導予定の講師の授業を体験いただき、相性を確かめてみてください。

教務スタッフと面談できる

ピースは授業を講師任せにはしません。本部の教務スタッフが、生徒・親御さんと面談を実施します。学習や受験に精通したプロに相談できる場があるため、安心して勉強に専念できると好評です。

「推薦入試対策と受験勉強を両立できる計画を立ててほしい」「面接で自信を持って答えられるコツを教えてほしい」など、いつでも気軽にご相談ください。

教務スタッフとの相談・面談も、オンラインで完結します。

いつでも授業を追加できる

「入試直前、授業回数を増やして模擬面接の練習をじっくりやってほしい」「文の課題を多めに見てほしい」、そんな希望もピースならいつでも対応できます。授業時間の延長や授業回数の追加が、いつでも可能だからです。

授業の延長・追加は講師と都度ご相談ください。講師の都合がつけば、随時対応します。推薦入試対策の授業を増やすだけではなく、5教科の受験勉強の授業の追加ももちろん可能です。

まとめ

高校の推薦入試は、一般選抜よりも早く合否が判明することや、受験チャンスが増えることがメリットです。とくに私立高校の単願推薦は、出願できればほぼ合格できるため、第一志望校が私立高校の場合はぜひ単願受験を検討しましょう。