高2冬の科目選択で失敗しないポイントは?文系・理系それぞれ解説

これまでは、高校で授業を受ける科目はほぼ決まっていました。選択科目といえば、実技や音楽などの副教科ばかりでしたよね。

ところが高2の冬になると、急に理科や社会、場合によっては数学も「選ぶように」と言われます。急に言われても、何をどう決めれば良いのかも分からない人も多いのではないでしょうか。

しかし受験勉強は、早めにスタートした方が有利なことに変わりはありません。では「早め」とは、いつごろのこと??

今回は大学受験にも重要な意味を持つ、高校生の科目選択について解説していきます。文系・理系別に選び方のポイントや、おすすめの組み合わせ、先輩の失敗談も紹介!

ぜひ最後まで読み、自分にピッタリの科目を見つけてくださいね。

実際、みんないつから受験勉強を始めてるんだろう?

気になるのは「みんないつごろから本格的な受験勉強を始めているのか」ではありませんか?

受験は自分との勝負でもあり、ライバルとの勝負でもあるからです。ライバルより1点でも高ければ合格可能性は高まり、たった1点低かったせいで涙を飲むこともあります。

3つのデータから、受験勉強の平均的な開始時期を見てみましょう。

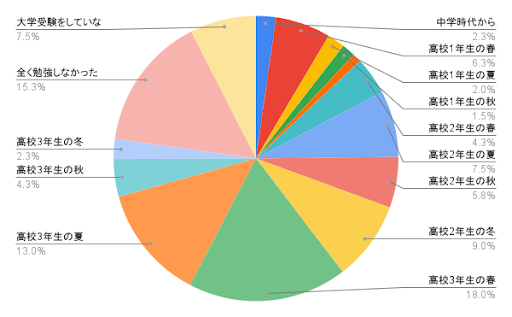

最多は「高3の春から」(マイナビ)

参考:

「東大生も意外と遅い? 現役大学生に聞いた、「受験勉強」を始めたタイミングっていつだった?」|マイナビ学生の窓口

「マイナビ学生の窓口」が2016年に実施したアンケートでは、受験勉強を始めた時期は「高3の春」と答えた人が最多でした。

次いで「全く勉強しなかった」(!)、「高3の夏」と続きます。

受験勉強の不安を払拭してくれそうなデータですが、次を見てみましょう。

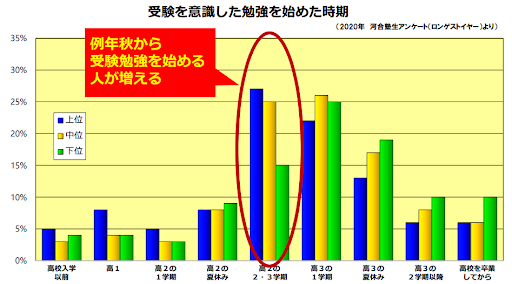

最多は「高2の2・3学期」(河合塾)

引用:「高2の10月から受験生」|河合塾マナビス

予備校大手である河合塾の先輩にとったアンケート結果では「高2の2・3学期に受験勉強を意識し始めた」と回答した人が最多となっています。

次いで「高3の1学期」が続きます。

注目したいのは、成績が上位になるほど高2のうちに受験を意識しはじめた人が多い点です。

受験勉強の開始時期と成績、また合格結果には相関関係があるのかもしれません。

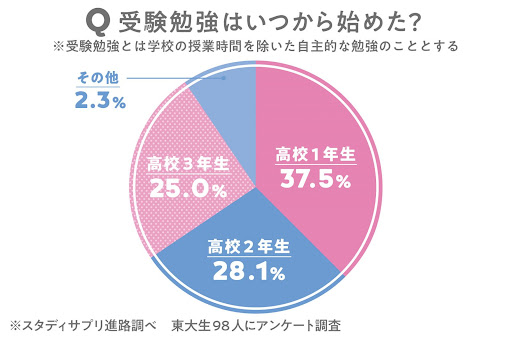

東大生は「高1から受験勉強を始めた」人が多い(スタサプ)

引用:「東大生98人に聞いた!受験勉強っていつから、何をすればいい?」|スタサプ #高校生なう

最後はコスパの良い映像授業で知られるスタサプのアンケート結果です。

スタサプは東大生に限定して、受験勉強の開始時期を調べました。

その結果、高1から受験勉強を始めた先輩が最多とわかりました。

受験勉強にフライングはない!はやく始めて先行者優位に立とう

受験勉強のスタート時期について、3つの調査結果を紹介しました。

受験勉強をいつ始めるかは、キミ次第です。

「始めよう」と決断したときが、受験生のはじめどきです。

たとえ高3の夏でも、秋でも、キミが責任を持って決めたことなら、それで構いません。

しかし「勉強する範囲が広い」「覚えることが多い」のが大学受験です。必然的に受験勉強を十分確保できた人が有利なのは間違いないでしょう。

目指す大学が難関であるほど、この傾向は強まります。

受験勉強にフライングはありません。

できるだけ早く始めて先行者優位に立つことをおすすめします。

高2の冬にやってくる「科目選択」とは?

まず科目選択とは何なのか、そして何のために行うのかという前提部分から理解していきましょう。

高2の冬に決める選択科目は、大学受験に直結するとても大切なものです。

「科目選択」とは、つまり受験に使う科目を決めること!

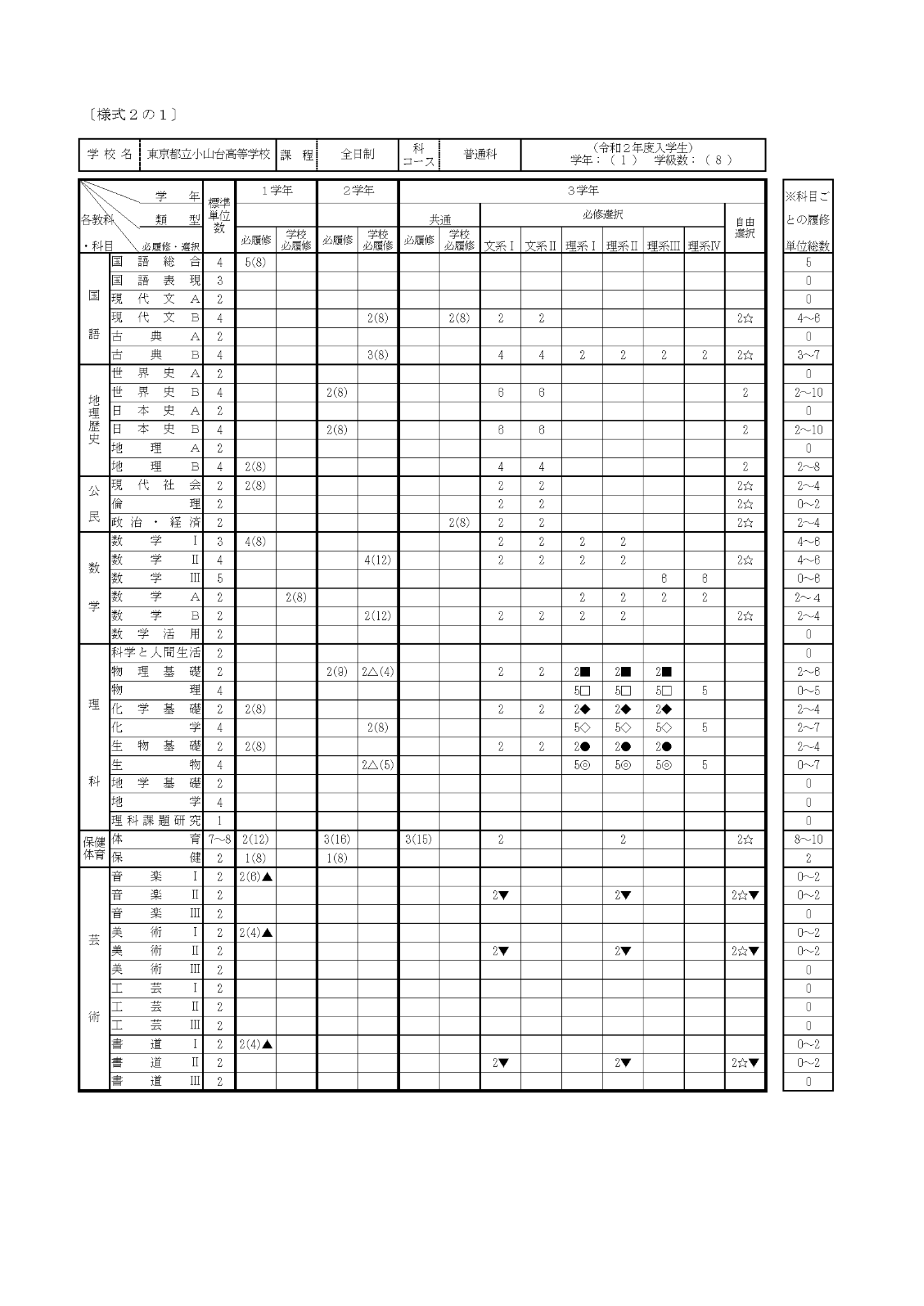

以下にお見せする画像は、東京都立小山台高校(品川区)の教育課程表です。

すこし細かいのですが、3年生の欄を見てください。ほとんどの科目が「必修選択」つまり必要な単位数だけ、規定の中から科目を選びなさい、という指示になっていることが分かるでしょうか。

引用:東京都立小山台高校

多くの高校が同じように、高3の1年間に勉強する科目を自分で選ぶ仕組みになっています。

大学入試では、志望大学・学部によって必要な科目が変わります。そのため、志望に合わせて科目を選べるようになっているのです。

この受験に必要な科目を選ぶ作業が高2の冬にある「科目選択」というわけです。

文系の科目選択

文系で科目選択をしないといけないのは、主に「地歴公民」、そして「理科」です。国公立大志望の場合は、地歴公民2科目、理科は「基礎」がついた科目を2つ選ぶというのがスタンダード。

私立文系コースに進む高校生は、理科は不要なことが多いようです。

理系の科目選択

理系の高校生は、「理科」を2科目、そして「地歴公民」を1科目決める必要があります。この場合の「理科」は、基礎がついていない4単位の理科になります。

私立理系コースは、地歴公民は選択しなくて良いということもあります。

高2からの受験勉強で難関大受験を成功させる秘訣3つ

「東大生は高1から受験勉強を始める人も多い」「成績上位層ほど早くから受験勉強を意識する」との調査結果を見ると、「高2からでも間に合うのか」「受験勉強を間に合わせるコツが知りたい」と思うかもしれません。

この章では、高2から難関大学を目指した受験勉強を始めた人に向けて、できるだけ効率良く勉強を間に合わせる秘訣を解説します。

ポイントは次の3つです。

|

それぞれを詳しく見ていきましょう。

基礎基本は早期完成を目指す

難関大学だからといって、試験で難問ばかりが出題されるわけではありません。

むしろ旧帝国大学や早慶などの超難関になるほど、基本を重視しつつ思考や創意工夫、判断が必要な「王道で質の高い良問」を出してきます。

基本を踏まえた良問は、受験生の実力が如実にあらわれるためです。

難関大学を目指す受験生は、とにかく基礎基本を大切にした学習を進めましょう。

ポイントは次の2点です。

- 教科書に書いてある基礎基本は高2のうちにマスターする

- 高3からは基礎基本を使った「運用力」を伸ばす学習に移行する

東大、京大、早慶の問題も、基礎基本が身についていなければ手も足も出ません。まずは土台を固める勉強を優先し、高いレベルで基本を理解できるよう目指しましょう。

英数国から着手する

受験勉強で成果が出るまでに時間がかかりやすい教科は、英数国です。この3教科に優先的に取り組むと、受験に間に合うように結果がでてきます。

英数国の成績が安定してきたら理社の受験勉強を始め、総合点を伸ばす作戦で進めましょう。

受験勉強は国公立大学二次試験・私立大学個別試験のレベルを想定し、計画を立てます。難関大で出題される問題レベルは共通テストより難しいため、二次試験・個別試験に照準を合わせた対策をしていけば、おのずと共通テストレベルはクリアできます。

◎ 英数国、すぐに始めたい受験勉強

|

志望校を決め傾向をチェックする

漠然と「難関大学に行きたい」と思っているよりも、「東大に行きたい」「早稲田に受かりたい」と志望校を絞り込んだ方がピンポイントの受験勉強ができます。

志望校は早めに決め、大学の傾向に合わせた対策を進められるようにしましょう。

高2なら気持ち面でもゆとりを持って、複数の大学オープンキャンパスに参加できます。大学の特徴や校風、先輩の様子などを間近で見て、本当に行きたい大学を決めてください。

大学別の出題傾向はインターネットのほか、赤本や受験情報誌でも探せます。

| ◎ おすすめ受験情報誌は河合塾の『栄冠めざして』 1年に数回発行される受験情報誌。おすすめは毎年10月ごろ発行される『栄冠めざしてSPECIAL VOL.2 入試直前学習対策』です。河合塾の講師が、共通テストや国公立二次・私立大学の試験問題を教科別に分析したコメントが掲載されています。 大学別・教科別の詳細で具体的な分析をチェックできる、またとない情報です。 |

科目選択の前に知っておくべき「学部系統別入試科目」の傾向

科目選びには、その科目が得意か不得意か、また興味があるかないかという自分の感覚や主観も大切です。

一方で、大学受験に使う科目だということも忘れてはいけません。絶対にやってはいけないのは、科目選択を失敗したばかりに志望大学を受験できなくなった、という結果になることです。

大学入試科目には、学部系統ごとに一定の規則性があります。ここでは、系統ごとの入試科目の特徴を押さえていきましょう。

文系学部|入試科目の特徴

国公立大文系コースにいる高校生は、およそどの科目を選択しても受験校が狭まる可能性はないでしょう。後ほど、おすすめの科目組み合わせを紹介していますので、チェックしてみてください。

私立文系の場合は、地歴公民の選択に注意が必要です。私立文系受験で必要な地歴公民は1科目のことが多いのですが、地理、あるいは政経で受験できる大学は、かなり限定的になってしまいます。どの私立大学でも受験できる、世界史か日本史を選ぶのが無難でしょう。

理系学部|入試科目の特徴

理系の学部は、系統によって特徴が分かれます。

- 理学部系:大学での専攻に関係する科目が指定されている場合が多い

- 工学部系:物理・化学の両方、もしくはいずれかが指定されている場合が多い

- 薬学部系:化学を含む場合が多い

- 医・歯学部系/農・水産学部系:生物はOK、ただし地学は不可という場合が多い

入学後に必要な知識を含む科目を、入試科目として指定しているケースが多く見られます。これは国公立大2次試験・私立大個別試験共通の傾向です。

志望大学の入試科目をよくチェックし、NG科目を選択しないように気を付けてくださいね。

【文系生】選択科目の選び方

ここからはより具体的に、科目の選び方を解説していきます。受験で不利にならない科目の組み合わせも紹介しますから、高校からもらった案内を見ながら読み進めてみてくださいね。

まずは文系生から始めます。

理科は「基礎」がつく2科目を!王道は「生物基礎・地学基礎」

文系生の理科は、「基礎」がつく2科目を選択するのが一般的です。

受験自体は「基礎」がつかない4単位理科(専門理科)でも可能です。しかし専門理科は理系生が学ぶように作られているため、内容が高度で難しくなります。当然、授業もテストも理系生と一緒に受けることになるため、成績も出にくくなるかもしれません。

文系生は「生物基礎+地学基礎」という2科目が王道の組み合わせです。この2科目は暗記事項が多いため、物理法則や計算が苦手!という文系生でも対応しやすいという特徴があります。

さらに高1~高2で履修が終わっていれば、高3の1年間はしっかり受験対策に専念できますね。

地歴・公民は受験しやすい組み合わせで

文系生が悩むのは、地歴・公民科目の組み合わせでしょう。

まず入試科目をチェックしてください。特に難関大学は、共通テストでの地歴公民を「4単位科目」、つまり「世界史・日本史・地理・倫理、政治経済」から選ぶよう指定していることがあります。4単位指定の場合は、倫理や政経、現代社会は選択の候補から外れることになりますね。

特に指定がない場合は、科目の好き嫌いに加えて、「組み合わせたときの勉強効率」という視点で考えるのも良い選び方です。

例えば、次のような組み合わせはメリットが大きいですよ。

- 日本史&政治経済

- 日本史の近現代史は政治経済分野の話が多く、政経と重なる部分がある。

- 世界史&倫理

- 世界史の文化史分野では、倫理に登場する哲学者・思想家も多数登場する。

- 地理&政治経済(現代社会)

- 地理で学ぶ世界の産業や経済は、政経でも扱うことが多い。

文系生の中には「日本史&世界史」を選ぶ人もいます。この2科目の組み合わせは、受験可能な大学がもっとも多くなるという点がメリット。ただし、勉強する内容が多く、さらに重なる部分も少ないため、受験勉強の負担がかなり大きくなります。

歴史2科目を考えている高校生は、まず学校の先生に相談してみても良いかもしれません。

【理系生】選択科目の選び方

理系生の科目選択のポイントは、大きく3つに分かれます。理系科目は大学入学後の学びに直結するものも多いため、先を見据えて考えることも忘れないようにしましょう。

理科は受験と大学での学びも見据えよう

工学系の学部では物理の力学や電気の知識が必要ですし、薬学や化学系は、化学変化の知識が欠かせません。

特に理科は、学部での勉強に直結するものも多いため、入学後の専攻を見据えて選ぶのも大切な視点です。

大学の中には、受験で使わなかった科目の知識が必要になったときのために、補習を行ってくれるところもあります。たとえば「物理&化学」で合格した医学部生のために、「生物」の補習を行う……、といった具合ですね。

受験勉強をしなかった科目が必要になった場合、大学に入ってから改めて勉強し直すことも可能です。しかし、大学の授業を受けながら補習も……、というのは簡単ではありません。入学後に必要になる内容まで見通し、科目選択をしておくのが無難です。

地歴は「地理B」がおすすめ

理系生の地歴科目は、「地理」がイチ押しです。日本史や世界史も選択可能ですが、暗記の量が膨大なため、あまりおすすめできません。

地理は比較的、暗記内容が少なく、理系生が勉強しやすい科目だといわれます。また地理は事項の因果関係がはっきりしているため、理屈で考えていけば解ける点も理系生に人気の秘密です。

実際、理系生の6割以上は地理Bを選択しているというデータもあるほど!もしあなたが「歴史が大好きだ!」という場合を除いて、地歴科目で迷ったら地理を選んでおくと失敗がないでしょう。

学部系統によっては「数III」不要の場合も

実は理系でも「数III不要」という学部もあります。私立大学の薬・生命科学・情報工学系に多いので、そちらを志望している高校生は入試科目を良く調べてみてください。

数IIIは計算量や学ぶべき内容の多さから、理系生の中でも好き嫌い・得意不得意が分かれる科目です。模試やテストである程度の点数を取れるようになるには、かなりの勉強が必要でもあります。

受験に数IIIが不要なら、その分の勉強時間を他教科に回せますよね。理系で数IIIを取らないという選択が可能かどうかは学校によるので、もし数IIIがいらないという理系生は、学校の先生に相談してみることをおすすめしますよ!

先輩に学ぶ!失敗しない科目選択のコツ

どれだけ入念に考えても、失敗することはあるもの。ここからは先輩たちの科目選択失敗談を紹介します。

多かった失敗パターンを3つにまとめました。参考にしてくださいね。

「何も考えずに多数派にあわせたが、全く興味が持てなかった」

特に深く考えることなく、周りに合わせて選んだ。理系は「物理&化学」という雰囲気があったので、とりあえず物・化にした。

……でも、授業が始まってみたら、内容に全く興味が持てずやる気にならなくて困った!興味がない勉強を受験レベルに高めるのは本当に大変!

そんな先輩の声もありました。

確かに文系、理系それぞれで「多数派」は存在します。また、まだ勉強したことがない科目だと、授業内容の見当がつかないということもありますよね。

しかし、やはり自分で考えて選んだわけではないという選択は、後のち苦労となって戻ってくることが多いようです。

科目選択は受験と将来にかかわる大切な岐路と考え、自分でしっかり調べて決めるようにしましょう。

「好きな科目を選んだが、受けられる大学が少ないと後から知った」

2つ目のパターンは、自分の好きな科目を選んだけれども、その組み合わせだと受験できる大学が少なくて困った……、というものです。

これも、入試科目をよく調べずに、好き嫌いという主観だけで選んでしまった失敗談ですね。特に国公立大学は、共通テストに加えて2次試験の科目まで調べておくことが大切です。共通テストは「理科2科目」だったけれども、2次試験は「物理・化学のみ」というパターンもよくあります。

「計算が嫌で生物を選択したが、意外と計算が多くて困った」

「イメージ」だけで科目選択を決めたため、実際とのギャップに悩んだ……、という先輩の声もありました。

生物は暗記ばかりだろうと思っていたが、「見かけの高校合成速度」や「遺伝、連鎖や組み換え」「神経の伝達速度」など、計算が多くて困ったという例や、中学で習った日本史中心の歴史が面白くなくて世界史を選んだが、カタカナの人物名を覚えるのがこんなに大変だとは思わなかった、という例もありました。

勉強を始める前に抱いているイメージと、実際に始まってからの内容が違うのはよくあること。迷ったら先生や先輩に話を聞きに行き、「実際どうなのか」を確認する手間を惜しまないようにしましょうね。

高2の受験勉強で注意するポイント3つ

高2から受験勉強を始める場合、高2特有の事情に配慮が必要なケースがあります。

まだ受験に本気になっている友達も少ない高2から受験勉強を始める人に向けて、気を付けたいポイントを3つ解説します。

部活や定期テストとの「両立」を工夫する

高2は部活があったり、定期テスト対策が必要だったりする学年です。

部活がある人は、ぜひ両立を意識してみてください。

部活と受験勉強の両立には「時間管理」「スケジュール管理」「タスク管理」など、さまざまなスキルが必要です。受験でも生きるスキルばかりでもあるため、部活と勉強という高2特有の事情を利用して自分の力を伸ばしてみましょう。

定期テストは、人によって対策の仕方が異なります。

「一般入試だけを受験する」と決めている高校生なら、ある程度手抜きをしても大丈夫です。赤点のために追試や補習に時間をとられることがないよう、上手に時間を使っていきましょう。

指定校推薦や学校推薦型選抜、総合型選抜で受験する可能性がある場合は、定期テストでの成績が重要になります。日頃の授業も真面目に参加し、しっかりテスト対策をして良い結果を残せるように頑張りましょう。

勉強時間は毎日確保する

部活や学校行事で忙しくても、受験勉強を始めると決めたらかならず毎日勉強するようにしましょう。

たとえ10分でも15分でも構いません。

机に向かえない日は、単語帳を開いたり映像授業を利用したりしても構いません。

受験勉強は習慣の積み重ねでできています。

「毎日できた」ことは大きな自信となる一方、「今日はできなかった」「またサボっちゃった」という経験はネガティブな記憶として蓄積されます。

不安と緊張でいっぱいの本番、自分を支えてくれるのはどちらの思いでしょうか?

受験当日に「ここまでやったんだから、きっと大丈夫!」と胸を張るためにも、毎日の学習を習慣にし大切にしてください。

塾や予備校も利用する

大学受験は年々、複雑になっています。かつてないほど情報戦といわれる大学受験を勝ち抜くためには、最新かつ正確な情報を手に入れることが大切です。

インターネットやSNSにはさまざまな情報や体験談が公開されていますが、もし情報が誤っていると合格から遠のいてしまいます。

情報を信じる前に発信元を確認し、情報の信頼性・信憑性を確かめる癖をつけましょう。

また本当に正しい情報を手に入れたい場合は、塾や予備校を利用するのもおすすめです。情報以外にも学習計画のアドバイスや苦手を克服する秘訣も教えてもらえます。

利用できるツールはどんどん活用し、一歩一歩合格に近づいていきましょう。

高2からの受験勉強計画の立て方

高2からの受験勉強は、1年以上ある時間を活かす計画を立てて進めましょう。また受験勉強と定期テスト対策を分離させず、一度に両方進められるよう考えることも時間効率アップに大切なポイントです。

高2からの受験勉強計画のコツを解説します。

勉強計画は短期と中長期に分けて考える

受験勉強の計画は「短期」と「中長期」の2段階にわけて考えましょう。

| 「短期」のスパン:次の模試まで、次のテストまで/1か月~2か月単位 「中長期」のスパン:高3まで、高3の夏まで、共通テストまで…/数か月~半年のスパン |

受験勉強をはじめても、すぐに成果がでるとは限りません。

短期スパンの計画しか立てていないと、1~2か月の勉強で成果がでなかった場合にどうすれば良いか途方に暮れてしまいます。

しかし中長期の計画も立てておけば、いま成果が出ない原因を長い目で見ることができます。

2つの視点で計画を立て、自分のスケジュールを常に俯瞰できるようにしましょう。

ゴールから逆算する

成功する学習計画には、かならず「ゴール」が設定されています。

まずゴールを設定し、そのゴールを・その時期に達成するためにはどうすればよいか?と逆算思考で考えてみましょう。

| ◎ 例、東北大に合格する計画の考え方 高3の2月に東北大に合格したい ▼ 高3の1月共通テストでボーダーラインを超えたい ▼ 高3の共通テストプレテストで85%を超えたい ▼ 高3の12月からは共通テストに特化した勉強をしたい ▼ 高3の11月いっぱいで二次試験対策の基本を完成させたい ▼ 高3の秋は… ▼ 高3の夏は… ▼ … |

ただし、大学受験が初めての高校生が逆算で正確に計画を立てるのは至難の業です。

ここは予備校や塾の力を借り、自分に合った計画を立ててもらった方が良いです。予備校や塾だと周囲の視線が気になるという人は、自宅から相談できるオンライン家庭教師も検討してみてください。

定期テストを受験勉強に利用する

受験勉強をはじめた高校生から「受験勉強とテスト対策、どちらを優先すれば良いですか?」と相談を受ける場合があります。

答えは「両方」です。

高2生にとっては受験勉強もテスト対策も大切、どちらかだけに偏った勉強をするのではなく、両方の勉強を進めてください。

やり方の秘訣は「定期テストを受験勉強に利用する」です。

テスト範囲が出たら、テスト前の2週間ほどはテスト範囲と同じ範囲の受験勉強をするように計画を練り直します。

たったこの1ステップで、テスト前2週間に「受験勉強としてテスト範囲の勉強ができる」ようになります。

テスト範囲の学習では、あらためて基本を確認しさまざまな問題に取り組みましょう。選択問題や記述問題など、バリエーション豊富に演習することで総合的な実力が伸びていきます。

進捗チェックは毎日、計画の修正は定期的に

勉強計画でもっとも大切なことは何でしょうか。

それは「進捗チェック」です。

進捗(しんちょく)とは「計画どおりに進んでいるか」「計画と実際の乖離はないか」を確認する作業をいいます。

進捗チェックがないと計画の遅れやズレを認識できず、気付いたときには間に合わなくなっているおそれも考えられます。

1日の勉強の終わりに進み具合と計画を照らし合わせる週間をつけましょう。

また計画を立てたら寸分の狂いなく進めないといけないわけではなく、現状に合わせて柔軟に運用することが大切です。

「予定より早く終わった」「意外と時間がかかった」など、勉強しながら感じた点を計画に照合し、より自分にあった計画になるようブラッシュアップしていきましょう。

高2からの受験勉強を間に合わせるために!おすすめの参考書

高2からの受験勉強に、ぜひ活用してほしい参考書を紹介します。

英数国の3教科から、基礎の完成に役立つ5冊をピックアップしました。定期テスト対策としても使えるものばかりです。

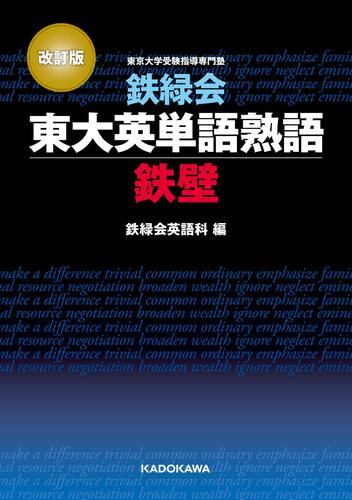

【英語】単語帳「 鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁」

引用:KADOKAWA

毎年東大に200人以上を送り込む東大専門塾「鉄緑会」が作成する単語帳『鉄壁』は、東大志望はもちろん、難関大学を目指すすべての受験生におすすめの単語帳です。

単語がジャンル別に、語源から解説されており、本質的な理解とともに暗記していけます。

1冊で3,000語以上収録しており、レベル感は標準~発展。単語と一緒に各ジャンルの知識も身につき、長文読解にも役立ちます。

高2生なら「ターゲット」「速単」など、基本となる単語帳を終えたあとにチャレンジしてみてください。

【英語】読解「パラグラフリーディング」シリーズ

引用:河合出版

難関大学で出題される長文や、早慶に多い超長文英語の読解は、真正面からぶつかっていては時間がいくらあっても足りません。『パラグラフリーディングのストラテジー』で、パラグラフごとの要旨を素早くつかむ力を身につけましょう。

パラグラフ同士のつながりが見えるようになると、文章全体の論理構造理解が驚くほど簡単になります。

高2生には『パラグラフリーディングのストラテジー』の入門編がおすすめです。基本のテクニックをマスターしたら、志望に合わせて国公立大編・私立大学編に進んでください。

【数学】計算「合格る!計算」シリーズ

引用:文英堂

学校や教科書で習う計算のやり方は、基本ではありますが効率が良くないことがあります。難関大学の入試に欠かせない「正確かつ速い計算」の力を身につけるには、『合格る計算』シリーズを使ってみてください。

高2生には『数IAIIB』からがおすすめ。高3になって数IIIの勉強がはじまったら、2冊目の「数III」にもチャレンジしましょう。

『合格る!計算』は、計算だけに特化した参考書です。受験勉強だけでなく、定期テストでも活きるスキルを身につけられます。

世間一般に行われているダメな計算例も多数収録されているので、自分の計算過程と見比べながら進めていきましょう。

【現代文】用語「現代文キーワード読解」

引用:Z会

現代文を読んでいて「テーマが難しい」「何を言っているかわからない」と嘆く高校生は大勢います。原因は、現代文でよく扱われるテーマに関して予備知識がないことにあります。

『現代文キーワード読解』は、現代文で出やすいテーマをピックアップし基本知識と重要用語を覚えられる1冊です。政治、経済、宗教、言語、学問、文化など、どの大学でも頻出のテーマばかりです。

テーマに関する予備知識があると、要旨をスムーズに把握でき短時間で本文読解が終わるようになります。

「国語は共通テストだけでしか使わない」という受験生にもおすすめの1冊です。

【現代文】解き方「出口のシステム現代文 解法公式集」

引用:水王舎

「現代文はどう読めばよいかわからない」と悩む高校生は、はやめに『出口のシステム現代文 解法公式集』に取り組んでみてください。

現代文の膨大な文字から「重要箇所を見つける方法」「正解を導くポイントの見つけ方」が解説された1冊です。

現代文をはじめとする日本語の長文は「センス」「読書量が多い人が有利」といわれますが、この1冊を読めば決してそうではないことがわかるはず。

むしろ現代文ほど、センス不要・論理(ロジック)で説明できる文章はないといえるようになるほどです。

基本的な内容なので、高2からでも十分取り組めます。

高2からはじめる受験勉強はオンライン家庭教師で間に合わせよう

「東大生は高1から受験勉強を始めている」「成績上位になるほど、受験勉強の開始時期が早い」……、そんな調査結果を見ると高2から初めても間に合うのか心配になるかもしれません。

高2からの難関大学受験を成功させるには「自分専用にカスタマイズされた高効率の学習プラン」で進めることが大切です。

予備校や塾のカリキュラムは一律で決まっている場合が多いため、志望大学や自分の現状にマッチしない可能性があります。

自分専用・ポイントを押さえた学習を実現したいなら、オンライン家庭教師を試してみてください。

オンライン家庭教師とは、マンツーマンのオンライン指導を自宅で受けられる教育サービスです。

高2からの受験勉強をオンライン家庭教師で始めるメリット

高2からの受験勉強スタートにオンライン家庭教師が最適な理由やメリットは、次の3つです。

|

高2からの受験勉強は、部活や定期テストとの両立が重要になります。

オンライン家庭教師は「塾・予備校に移動しなくて良い」「授業時間の融通が利きやすい」という2点で、高2生の限られた時間を最大限に活用します。

また居住地を問わず、どこにいる講師からも授業を受けられる点も特徴です。関東在住の高校生が、大阪大学や神戸大学の先輩から指導してもらうこともできます。

オンライン家庭教師の中でもイチ押しは「ピース」

オンライン家庭教師を依頼できる会社は数多くありますが、高2からの受験勉強を間に合わせたい人はぜひ、オンライン家庭教師ピースを試してみてください。

ピースは「講師の質」に定評があるオンライン家庭教師会社です。

人柄や性格、指導スタイル、得意不得意など、さまざまな側面の厳しい審査を通過した講師だけが在籍しています。厳選採用された3,000人のなかからキミと相性ピッタリの1人を紹介します。

まずは勉強や受験の悩みを気軽に聞かせてください。専任の教務が、寄り添ってお話をお聞きします。

オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業申込はこちらから

まとめ

高3に向けての科目選択は、1年後に迫る大学受験の入試科目を決める大事な分かれ道。将来につながっているという意識を持ち、真剣に考えることが大切です。

なんとなく選んだために、勉強が苦痛になった。あるいは、良く調べずに決めたら、大学の選択肢が狭まった、ということにだけはなりたくないですよね。記事を参考に、志望大学や併願大学の入試科目、またその科目ではどんな勉強をすることになるのかもよく踏まえて、科目選択をしてくださいね。

多くの高校生は、高3の春~夏にかけて受験勉強を本格スタートさせます。しかし難関大学を目指す場合、高3からのスタートではライバルに後れをとってしまいます。高1、おそくとも高2からは志望校を絞り受験勉強を始めましょう。長丁場になる受験勉強を成功させるためには、並走してくれるサポーターが欠かせません。自分の目標と現状をしっかり理解し、常に的確なアドバイスを与えてくれるオンライン家庭教師は心強い存在です。

志望校出身の先輩から指導を受ければ、受験に役立った参考書や対策テクニック、効果的な勉強法なども教えてもらえる可能性があります。

先に大学に合格した先輩たちに話を聞くのも、おすすめの方法です。オンライン家庭教師ピースには、難関大をはじめ全国の大学に合格した先輩が多数在籍しています。無料体験のついでに、「科目選択はどうやって決めましたか?」「おすすめの科目はありますか?」と聞いてみてくださいね!