【完全ガイド】大学受験を成功させる塾の選び方|お子さまにピッタリの塾と出会うコツ徹底解説

入試制度改革の影響もあり、大学入試はどんどん複雑になっています。人気の大学は1点どころか0.5点の争いです。いまや、大学受験は対策が綿密にシステム化された塾や予備校の存在なしには語れなくなっているといって良いでしょう。

今回は元予備校校舎長が10年以上に及ぶ現場経験から見出した「塾選びの基礎知識」をお伝えします。塾選びのポイントから見落としがちな点までまとめましたので、ぜひ最後まで読んでみてください。

実際に通える塾は1つだけです。お子さまにぴったりの塾を見つけ、大学受験を成功に導きましょう!

大学受験生は塾を利用した方が有利!その理由3つ

大学入試の表も裏も知り尽くした立場から申し上げますと、大学受験は塾を利用した方が圧倒的に有利です。「自分で取り組みたい」という受験生もいるということは知りつつ、塾を利用した方が結果を出しやすいと言い切れる理由を3つまとめました。

理由1.「合格のためのカリキュラム」に沿って勉強できる

1つ目は、合格のために綿密に組まれたカリキュラムに沿って高いレベルで受験勉強ができるという点です。

大学受験の突破は「計画と実践」が鍵を握ります。

さてお子さまの志望は国公立大・私立大のどちらでしょうか?国公立大志望なら5教科7科目・私立大志望生なら3教科について、最低限以下の3点を網羅する必要があるのですが、自力でできそうでしょうか?

学習計画

全教科の学力を本番までに合格レベルに上げる計画、つまり「いつまでに・何を・どれくらい勉強するか」という計画を立てる。もちろん全教科分。

日々の進捗確認

日々の学習が計画に沿っているかチェックする。必要に応じて修正も。模試後は自己採点結果や成績を分析し、計画を改善する。

過去問演習

本番の試験の傾向に合わせた対策。もちろん、大学ごとに行う。

塾に通うと、こうした計画や進捗確認という面はプロに任せられるようになります。受験生は本来すべき「勉強」に全力集中できるというわけです。

理由2.豊富な受験情報を利用できる

2つ目は「受験情報」という点です。

まず具体例から見てみましょう。

次のある私立大学の入試日程の一部をご覧ください。

- 大学入学共通テスト利用入試

- 一般入試(前期3教科均等配点型、前期4教科均等配点型、前期3教科英語重視型、前期3教科国語重視型…等多数)

- AO型推薦入試・自己推薦入試

- 学校推薦型選抜(公募制)

- 学校推薦入試

- 「独立自活」支援推薦入試

- 運動部優秀選手推薦入試

大学によって多少の差はありますが、大学入試は「受験生が受けやすいように」多様な入試方式・日程が用意されています。受験生はこの「多様な入試方式・日程」から、自分にとって最適な方式・日程を選ばなくてはいけません。

さらに大学入試は多くの受験生が複数の大学を受験します。つまり「複数の大学について、それぞれ入試方式・日程を検討する」必要があるのです。

入試方式・日程を調べるだけでも大変そうですよね。

塾は入試方式・日程をはじめとし、「受験に必要な情報」を網羅的に持っており、必要に応じて提供してくれます。「情報を制したものが勝つ」と言われる大学入試で、塾の持つ情報を利用しない手はありません。

理由3.受験勉強へのモチベーションが上がる

3つ目は「勉強へのモチベーション」というテーマです。塾は「共に頑張る仲間」がいる場所です。こうした仲間の存在が励みになるという生徒はとても多いんですよ。

私が校舎長を務めていた予備校でも、合格した生徒たちは皆こう言っていました。

- 「周りが頑張っていたから、自分も頑張れた」

- 「みんながやっている姿を見て、自分もやらなきゃ!と思えた」

- 「ここ(校舎)にくると、自然と頑張れた」

あるいは、校舎スタッフの存在も大きいようです。

- 「模試の成績が悪かったとき、愚痴を聞いてもらえたから切り替えられた」

- 「受験勉強が嫌になったとき、励ましてもらって嬉しかった」

- 「モチベーションが下がった時期に喝を入れてもらって、ありがとうございました」

塾は同じ目標に向かって頑張る生徒たちが集まる場所です。ひたむきに勉強に取り組む仲間や講師、自分を応援してくれる人の存在は、たった一人の受験勉強では得がたいものですよね。

塾に通うメリット

塾に通うメリットは以下のとおりです。

- 緊張感があり、集中して勉強できる

- 授業以外にも情報提供・進路相談をしてくれる

- 自習室や参考書の貸し出しをしてくれることも

それぞれ詳しく解説していきます。

緊張感があり、集中して勉強できる

塾には多くの受験生が集まるため、緊張感があり勉強に集中できることがメリットの1つです。

志望校に合格するために本気で勉強している生徒を間近で見られるため、勉強への熱意も高まります。

塾の授業はカリキュラム通りに速いペースで進行するため、授業についていくために真剣に受講している生徒が多いです。

家庭教師や個別指導塾にはない緊張感や、競争できる環境が塾にあります。

がんばって勉強している生徒から刺激をもらいながら勉強したい方は、塾に通うことをおすすめします。

授業以外にも情報提供・進路相談をしてくれる

通塾すると授業を受講する以外に、受験について情報提供・進路相談してくれるメリットもあります。

塾には、大学受験に合格するためのノウハウが集まっています。

たとえば、以下のようなことを塾で知ることができます。

- 自分の学力に適した志望校

- 志望校に受かるための勉強方針

- 志望校の近年の出題傾向

- 志望校である大学の特徴

自分一人では勉強の方針を考えられないときや、志望校の出題傾向について教えてくれます。

自習室や参考書の貸し出しをしてくれることも

自習室や参考書の貸し出しをしてくれることも、塾に通うメリットの1つです。

多くの塾には静かで集中できる自習スペースがあります。

自習スペースには多くの受験生が集中して勉強しているため、家では勉強できない方でも、集中して勉強に取り組みやすいです。

また、参考書や過去問を貸し出してくれます。

受験を考えている大学の過去問をすべて購入するとかなりの金額になってしまうことも。

しかし、塾に通うと、過去問を無料で借りられるため、過去問の購入費用を節約できます。

塾に通うデメリット

塾に通うことにはメリットがある一方で、デメリットもあります。

塾に通うデメリットは以下のとおりです。

- 移動時間や授業時間で拘束される

- 授業中の質問がしにくい

- 志望校対策に対応していないこともある

それぞれ見ていきましょう。

移動時間や授業時間で拘束される

塾に通うと、授業の時間が固定でスケジュールに組み込まれるため、移動時間や授業時間で拘束される点がデメリットの1つです。

部活やアルバイトをしている場合、塾との両立ができなくなることもあります。

そのため塾に通う場合、スケジュールを調整する必要があります。

一般的に、授業を休んだときの振替制度はないため、部活等の理由で授業を休む場合は自分で勉強しなければなりません。

また、授業の終了時間が夜9時を越えることもあり、生活習慣の乱れや慢性的な疲労につながることもあります。

授業時間を柔軟に調整したい場合は、個別指導塾や家庭教師がおすすめです。

授業中の質問がしにくい

授業中の質問がしにくい点も、塾に通うデメリットです。

塾はカリキュラム通りに速いペースで進むため、わからないことが出てくることもあります。

しかし、多くの生徒が受講している中で手を挙げて講師に質問することは、授業のペースを乱してしまうため、質問しにくいです。

授業後に、講師のところにわからない点を質問しに行こうとしても、講師が人気であれば生徒の長い列ができていて、質問できないことも。

講師に質問できずわからない点を解消できないと、授業についていけなくなる可能性もあります。

そのため個別指導塾や家庭教師のほうが、その場で疑問解消しやすいです。

志望校対策に対応していないこともある

塾によっては、志望校対策に対策していないこともあります。

塾によって特徴が異なり、学校の補習に強い塾もあれば、有名大学の受験に強い塾もあります。

難関大学の受験対策に対応しておらず、地元の大学の受験対策のみ対応しているケースもあるため、注意が必要です。

自分が通おうとしている塾が自分の志望校の対策をしているか、塾との契約前に確認しましょう。

志望校の対策をしているか確認するときは、以下の点を確認してください。

- 生徒の合格実績

- 講師の経歴や指導実績

- 志望校対策のカリキュラムの有無

- 既に通塾している生徒の志望校や学力

上記の点を確認できると、塾が志望校の対策を行っているか把握できます。

大学受験用塾探しの予備知識

ここからは塾を探すの前に、知っておきたい予備知識をまとめました。どの塾を検討する場合でも共通してチェックしてほしい内容です。

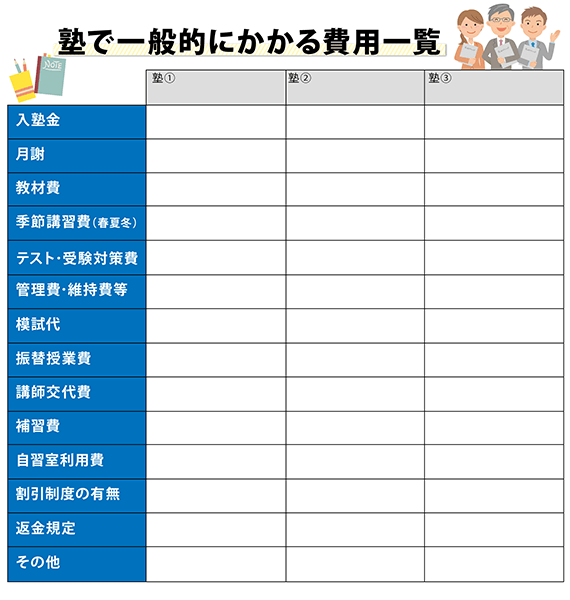

塾に必要な費用

後程詳しく解説しますが、大学大学受験用塾の費用の相場はピンキリです。月に数千円というところもあれば、年に百万円という塾もあります。価格にはそれぞれ理由があり、一概に「高ければ良い/安ければ悪い」というものではありません。

しかし無駄な出費は避けたいですよね。入学後の資金を考えても節約は大切です。

塾を選ぶ際の「費用」面の確認ポイントは以下の3つです。

- 費用は総額で考える(後から追加になるものがあれば先に聞いておく)

- 実際に支払える上限を決める

- サービスに対して適正価格かどうか客観的に考える

下記は予備校や塾で一般的にかかる費用を一覧表にしたものです。

プリントアウトし、塾を比較検討する際にご活用ください。

【お得情報】

こうした旧来の複雑な塾費用形態を廃止し、「全て込々で月にいくら」という明瞭会計を謳う塾サービスも最近は増えてきました。

分かりやすい費用形態というのは信頼につながる大事なポイントですね。

大学受験のための塾はいつから始めるのがベストか

受験勉強のスタートは早いに越したことはありません。しかし高校3年間で考えると、1つのターニングポイントと言える時期があります。

それは「高2の秋」です。

大学入試本番は高3の冬に始まりますね。

受験勉強に1年かかると考えると、高3の冬の1年前=高2の冬。事前準備や計画の期間を持たせた「高2の秋」が、通塾・受験対策スタートに最適な時期のひとつです。

「受験勉強に1年かかる」というのは、大手予備校も1年サイクルでカリキュラムを立てていることからも分かります。基礎力を付け演習をし大学別の対策まで考えると、やはり最低1年は欲しいところです。

とはいえ、一番大切なのは「お子さまがやる気になったタイミング」です。通塾しようと思った時点ですぐにピッタリの塾に入れるように、日頃から調べておくと良いですね。

高校生向け塾の料金相場

高校生向け塾の料金相場を以下の表にまとめました。

| 料金相場(年額) | 料金相場(月額) | 季節講習 | |

| 公立高校 | 250,000~300,000円 | 20,000~25,000円 | 30,000~70,000円 |

| 私立高校 | 300,000~350,000円 | 25,000~30,000円 | 35,000~80,000円 |

高校生向け塾の料金相場について、以下のポイントごとに解説していきます。

- 高3は受験対策が本格化して一気に高くなる

- 私立(あるいは一貫校)はカリキュラムが独自なため高い

それぞれ見ていきましょう。

高3は受験対策が本格化して一気に高くなる

高1~2にくらべて、高3は受験対策が本格化するため、塾の料金が一気に高くなります。

高3の塾の料金が高くなる理由は以下のとおりです。

- 通常授業のコマ数や授業時間が増える

- 夏期講習や冬期講習などの季節講習が増える

- 志望校別の特別講習が増える

- 苦手対策のための特別講習が増える

- 受講する講義が増えるとテキスト代が増える

- 塾主催の模擬試験が増える

高3になると、大学受験対策のために通常授業に加えて季節講習や特別講習が増えます。

志望大学によって、問題の難易度や範囲が異なるため、志望校別の対策講義を受ける必要が出てくることも。

また、塾主催の模擬試験に参加し、模擬試験結果によって受験対策の方針を決めることも重要になるため、模擬試験の参加費用も別途でかかります。

このように、高3になると、受験対策のための講義や模擬試験が増えるため料金が高くなります。

私立(あるいは一貫校)はカリキュラムが独自なため高い

私立高校(あるいは一貫校)は独自のカリキュラムを受講する場合もあるため、公立高校よりも料金が高いです。

公立高校とくらべて、私立高校や一貫校は授業の進むペースが早く、学校で補習や受験対策の特別講義があることも。

そのため、私立高校や一貫校の生徒は難易度の高い塾のカリキュラムに参加するケースが多いです。

独自のカリキュラムは、一般のカリキュラムよりも料金が高く設定されているため、私立高校や一貫校の生徒の通塾の費用は高めです。

主な費用の内訳

高校生向け塾に通う場合、授業料以外にも費用がかかります。

主な費用の内訳は以下のとおりです。

- 入会金

- テキスト代

- 講習代(夏・冬・特別)

それぞれ詳しく解説していきます。

入会金

入会金とは、塾に入会したときに支払う費用です。

塾が生徒情報の登録や管理をするために、入会金を塾に支払います。

入会キャンペーンを活用すると入会金が免除・割引されることも。

季節ごとの入会キャンペーンや、兄弟・姉妹での入会キャンペーンを行っている塾もあるため、検討している塾のホームページをチェックしてみてください。

テキスト代

授業料とは別途で、授業で利用するテキスト代も支払う必要があります。

「テキスト代がかかるのを見落としていた」

「こんなにテキスト代がかかるなんて」

このように、意外とテキスト代がかかることに驚く方もいます。

授業料にテキスト代が含まれている場合と、含まれていない場合があります。

塾のホームページや広告の授業料を見るときは、授業料の内訳を確認してください。

塾と契約する前に、

- 「テキストを購入するタイミング」

- 「購入するテキストの量」

を確認するのをおすすめします。

個別指導塾の場合、生徒が使っている教科書や問題集を授業で使ってくれる場合もあります。

講習代(夏・冬・特別)

授業料に加えて、講習代(夏・冬・特別)もかかります。

夏や冬の季節講習や、苦手対策や志望校別の特別講習を塾で受講できます。

これらの講習は授業時間が長いことやコマ数が多いことが理由で、通常授業よりも料金が高く設定されており、注意が必要です。

塾との契約前に、季節講習や特別講習の内容と費用を確認しましょう。

塾によっては特別講習への参加が必須の場合もあるため、確認が必要です。

大学受験の塾選びのポイント

さていよいよ実際に塾を探す段階になりました。お子さまにピッタリの塾を見つけられる見極めポイントを3つお伝えします。

大学受験用塾選びのポイント①授業形態

まずは「授業形態」から考えてみましょう。

大学受験対策を行っている塾は、大きく6つの形態に分類できます。それぞれの形態が得意とする指導、また向いている生徒タイプについてまとめました。

大手予備校

河合塾や駿台に代表される「一流講師の授業を対面かつ集団で受ける」形態です。教科の指導力と授業の質は極めて高く、人気講師の授業は立ち見も出るほどです。

【得意な指導】

- 大学受験対策。難関大や医学部、大学別過去問演習といったハイレベル指導も得意。

- 情報力を使った受験指導。過去問の分析や予想問題作成も得意。

【向いている生徒タイプ】

- 大勢の中で切磋琢磨したい!

- 学校よりもハイレベルな勉強がしたい!

- 細かい指示がなくても、自分でコツコツ勉強できる!

集団指導塾

数十人のクラスを編成し、対面で授業を行っている塾を指します。クラス分けは高校別、あるいは志望系統別などであることが多いですね。また特定の大学対策に特化している塾もあります。

【得意な指導】

- 学校の授業に合わせた授業。テスト対策をしてくれる塾も。

- 国立大、私立大など志望にあわせた授業。

【向いている生徒タイプ】

- 近隣高校の仲間と競い合って学びたい!

- 受験勉強と学校の勉強を両立したい!

- 内申点対策もしてほしい!

個別指導塾

「個別指導」とは文字通り生徒を個別に指導する授業形態のことです。講師1人に生徒が1人という完全マンツーマンの場合もあれば、講師1人に生徒は2~3人というケースもあります。受講できる科目は担当講師の力量によるため、塾によってばらつきがあります。

【得意な指導】

- 一人ひとりの理解度に合わせた指導が得意。質問もしやすい。

- 部活や学校行事の予定に合わせた柔軟なスケジュールも得意。

【向いている生徒タイプ】

- 自分の都合や理解度に合わせてほしい!

- 集団だと遠慮して質問できない!

- 勉強法や自習のアドバイスもしてほしい!

映像授業型塾

映像授業型とはマナビスや東進ハイスクールに代表される、予備校講師の授業を動画で見て学ぶ形態を指します。授業は動画で、学習計画や進路指導は校舎スタッフが担当するのが一般的です。授業を視聴して学びとるのが基本形態なので、自主的に取り組める生徒に向いています。

【得意な指導】

- 授業を分かるまで何度でも繰り返して視聴できる。

- 学力や目標に合わせた授業を選べることも利点。

【向いている生徒タイプ】

- 部活と受験勉強を両立したい!

- ハイレベルな学習に取り組みたい!

- 毎日コツコツ予習復習できる!

アプリ学習

塾ではありませんが、高校生は誰しも一度は考えるサービスといえるためアプリ型にも触れておきます。「スタディサプリ」に代表されるアプリ型学習では、予備校講師の授業を映像で見て学びます。通塾の必要がなく、スマホで手軽に勉強できる点が特徴です。ただし学習計画立てやどの授業を視聴するかの見極めは自分しないといけません。

【得意な指導】

- 一流講師の授業を低価格で好きなだけ見て学べる。

- いつでもどこでも、スマホ1台で受験勉強ができる。

【向いている生徒タイプ】

- 学習計画や進捗管理は自分でできる!

- 分からない点がはっきりしている!

- 他塾で足りない部分を補いたい!

オンライン家庭教師

オンライン家庭教師とは、パソコンやタブレットなどを使って講師と生徒をオンラインで接続し、リアルタイムの1対1指導を行う形態のことです。自宅でプロ講師の授業が受けられるとあって、近年急拡大しています。

生徒の手元を映せる書画カメラを使う、ホワイトボードを共有する等の工夫で、対面指導と同じ感覚で授業を受けることができます。

【こんな指導が得意】

- どんなレベル、どんなタイプの生徒にも対応可能。

- 家庭学習のコツや勉強法まで細やかに指導。

【向いている生徒タイプ】

- 学一人で集中して取り組むのが好き!

- 自分の理解度に合わせて柔軟に対応してほしい!

- 通える範囲に自分に合う塾がない!

大学受験用塾選びのポイント②授業以外のサービス

大学受験を乗り切るためには、授業以外のサービスも大切です。以下に大学受験生が欲しい「授業外サービス」をまとめました。

お子さん本人の方が分かる項目もありますから、親子で分担して調べてもいいですね。

チェック!授業以外のサービス

- 自習室の有無、利用時間、利用条件

- 添削サービスの有無、利用条件(国立、医療系、推薦志望者は特に)

- 安全、防犯への配慮

- 保護者への情報公開度(授業の様子、入試情報、面談の頻度など)

- 貸出教材の充実度(特に赤本、模試の過去問は欲しい)

ここもチェック!プロが教える「ホントのところ」

さてここまでは「塾が提供するサービス」についてまとめてきました。ここからは「選ぶ側が見落としがちな視点」をお伝えします。

ネームバリューや塾の規模に目が行きがちですが、塾を探す際は次の5つの視点で見るとお子さまに本当に合う塾が見つかりやすいですよ。

塾を選ぶ際は「自分の学力」と「目標」を基準にする

「難関大志望だから大手予備校!」と決めたくなります。でもちょっと待ってください。予備校の授業は、大教室で講師が一方通行で話す、いわゆる「学校の授業」スタイルです。

もしお子さまの現状が学校の授業に遅れがちだとしたら?同じスタイルの予備校の授業にもついていけない可能性があります。個別指導やオンライン家庭教師でお子さまのペースに合わせて教えてもらったほうが、成績が伸びやすい可能性があります。

これは一例ですが「自分の現状」ではなく「憧れ・目標」で塾を選ぶと失敗しがちです。

塾は「現状と目標のギャップを埋めてくれる場所」。現状と目標の両方を客観的に見ることが塾選びの第一歩ですよ。

合格実績、合格率は校舎単位で見る

どの塾の合格実績も華々しいですね。「東大○○○人合格!」と謳う塾に入れば、自分も東大に合格できるかもしれないという気がしてきます。

でもちょっと待ってください。合格実績は「校舎単位で」見ていますか?

受験は「その校舎の講師・スタッフの質」に左右されます。

極端な例を出すと「東大100人合格」はグループ塾の合計数で、中には1人も東大合格者がいない校舎がないとは言い切れないのです。そしてお子さんが通うことになるのが、その「東大合格者が出ていない校舎」かもしれません!

合格実績は志望校対策の充実度を判断する要素にはなりますが、必ず校舎単位での実績を見るようにしましょう。塾にとっては厳しい言い方ですが、校舎単位の実績がその校舎の実力です。

質問対応をしてくれる塾を選ぶ

塾ならどこでも完璧な質問対応をしてくれると思われがちです。でもちょっと待ってください。本当にその塾は「質問対応」してくれますか?

大学受験の学習内容を教えるというのは、実はとても高いスキルと教科知識が必要です。それだけ難しく専門的だからです(中学生までは5教科対応するけれども高校生は応相談、という塾があるのはそんな理由によるのですよ)。

さらに質問に答えるとなると、問題の出題意図まで分かってる必要があるのです。

塾を探す際は、以下の点を確認してください。ホームページなどを見ても分からない場合は、直接問い合わせましょう。

- 質問対応が可能か(その場で対応?預かって後日返却?対応できるスタッフは常駐?)

- 質問対応可能な教科はどれか(理系の方は「数Ⅲ」と物理化学についてチェック!)

- 添削指導は可能か(記述問題、小論文など)

「質問できるって聞いたのに、答えられないと言われた」というトラブルに遭わないためにも、見過ごしがちですが大切なポイントです。

通塾時間、通塾経路も考える

大学受験用の塾は毎日通うことになると思っておいてください。授業がない日も自習室を利用するために塾に行き、結果的に毎日行っている生徒が多いのです。

そこで通塾にかかる時間や経路も確認しておきましょう。

通塾経路は「お子さま本人が自力で通う」「送迎」この両方を想定します。

在宅で学習できるオンライン家庭教師などであれば、通塾時間や送迎の懸念はありませんね。

体験授業は必ず受ける

塾の体験授業は必ず受けましょう。

高校生以上にもなると、通いたい塾は自分で見つけてくる生徒が多くなります。とはいえその選択がお子さま本人にとって最適かはわかりません。

もしかしたら「友達が通っているから」「入塾するとギフト券がもらえるから」「名前を聞いたことがあるから」という理由で選んでいるかもしれません(本当にあるのですよ!)。

体験授業を受けることで校舎の様子や雰囲気、授業のレベル、スタッフの人柄などがわかり、実感を伴った判断ができるようになります。

そして体験授業の際には、ぜひ保護者も塾まで足を運んでみてください。実際に校舎に行ってみると、チラシやホームページの情報だけでは分からなかった情報が把握できます。

候補になる塾をいくつかピックアップし、全て体験授業を受けると良いですね。客観的に比較できるようになります。最低でも2~3つは受けるようにしましょう。

まとめ

「お子さまの大学受験を成功させる塾」選びのポイントを解説してきました。

勉強も難しく制度も複雑な大学入試は、親の手には負えない問題がたくさん出てきます。

しかし塾選びは、受験の成否を決める大きな問題です。少なからぬ費用もかかる問題でもあります。お子さま本人の気持ちや意向も聞きつつ、将来も見据えながら最適な塾を選びたいですね。

いまはオンラインでリーズナブルに学べる方法も充実しています。塾に「通う」こと、また自宅で学ぶこと、その両方を視野に探してみることをオススメします。

記事を参考に、お子さまにピッタリの塾に出会えることを祈っています。