大学受験生の冬休みは何をすべき?不安なキミが、かならずやっておくべき勉強と準備

冬休みが近づくと、「受験本番」感が強まります。他の受験生より早く、1月に共通テストを控える大学受験生は、ことさらに「いよいよ」と感じるかもしれません。

受験が目の前過ぎる大学受験生の冬休み、いったい何をすれば合格に近づけるのでしょうか?

この記事では大学受験生が冬休みにしておくべき勉強や準備、過ごし方のコツを解説します。合格を手にするヒントとして活用してください。

大学受験生の冬休みとは?

大学受験生の冬休み、それは「共通テスト2週間前」です。不安で不安でしかたない受験生、逆に覚悟が決まる受験生、いつも通りマイペースで勉強する受験生など、さまざまな過ごし方が見られます。

また「共通テスト対策ばかりやっていて、2次試験や私大対策はしなくて大丈夫か」「小論文の書き方を忘れそう」など、勉強内容に関する悩みも出やすい時期です。

泣いても笑っても、共通テストまであと2週間。

その事実は変わりません。

できるだけ普段通りに、やるべき勉強をコツコツ進めるのが合格へのただ1つの道です。

大学受験生が冬休みにやっておくべき勉強

共通テストまであと2週間に迫った冬休み、どのような勉強をするべきでしょうか?過去、志望大学に合格していった先輩たちが口をそろえて言っていた、「冬休みに絶対やっておいた方が良い勉強」を3つ、紹介します。

共通テストパックに取り組む

共通テストパックは、河合塾(Kパック)や駿台(青パック)、Z会が出版しています。学校で取り組んだ受験生も多いかもしれませんが、まだ手を付けていない出版社のものに挑戦しましょう。Kパック以外の共通テストパックは、書店で購入できます。

一般的に、Kパックが共通テスト本番にもっとも近い難度といわれます。次いで、駿台・Z会が難度高め。共通テストで7~8割狙いならKパックを、9割を狙う場合は駿台・Z会のパックに挑戦してみてください。

机の上をきれいに片づけ、時間を正確に計りながら本番と同じ感覚で解いてみましょう。

秋以降のマーク模試、プレテストを徹底的に見直す

受験勉強が忙しく、模試の復習までは手が回っていない受験生も多いのではないでしょうか。冬休みには、かならず模試のやり直しもしておきましょう。

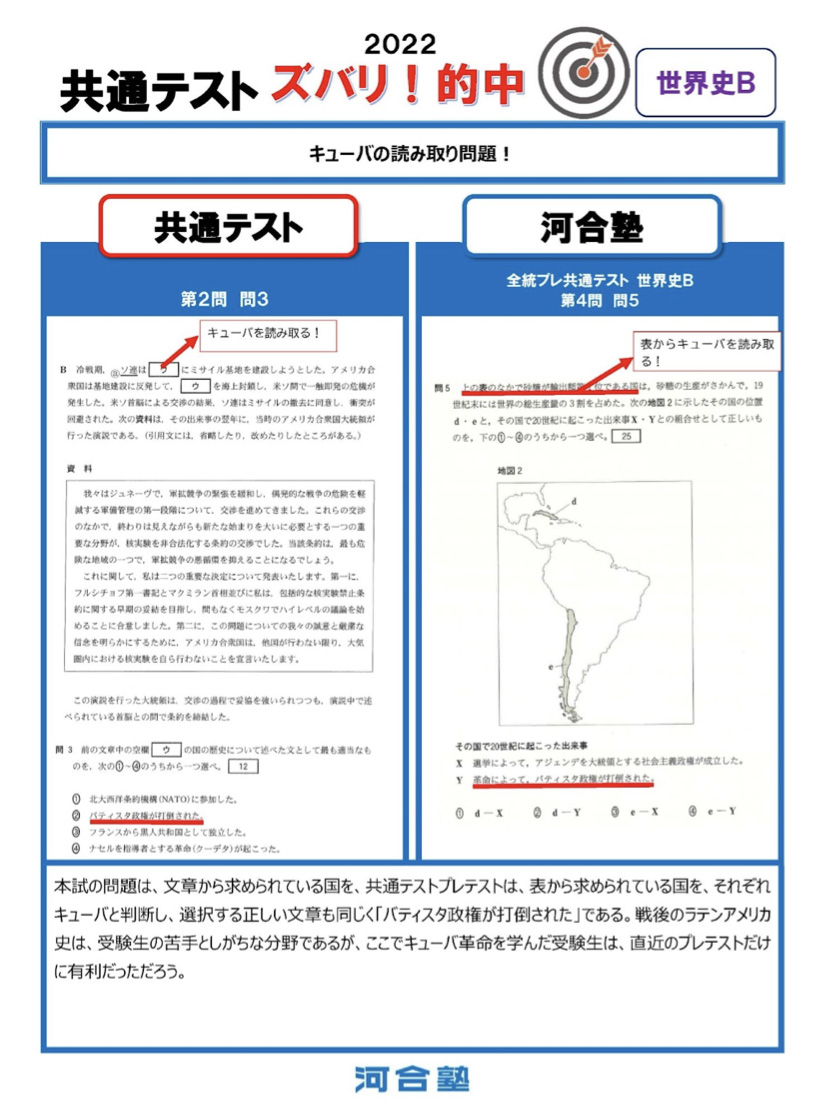

共通テスト向けの模試は、共通テストの傾向に合わせて作られているため、本番で「ズバリ的中」することも多いからです。

<参考>

2022年共通テスト世界史Bの問題と、全統プレ共通テスト世界史Bの出題とが的中

引用:大学入学共通テスト試験速報 ズバリ!的中|河合塾

「たまたま、前日に見ていた模試の問題が出た」と喜ぶ受験生もいます。一通りの模試の見直しも、冬休みに完了させておきましょう。

本番同様の時間配分で共通テストの過去問に取り組む

時間の融通が利きやすい冬休みは、共通テスト本番と同じ時間割・同じ時間配分で過去問に挑戦するのもおすすめです。休憩時間も規定通りにとると、時間の長さが体感的にわかります。

できれば塾の自習室や図書館など、本番同様に周りに人がいる環境でやってみましょう。自宅で挑戦する場合は、家族に事情を話し、むやみに声をかけないよう頼んでおきます。

共通テスト以外の懸念点とアドバイス

共通テストの勉強が最優先だとわかっていても、共通テスト以外の対策も気になるのが冬休みです。

冬休み中の国公立大学の二次試験・私大の個別試験対策について、やっておきたい勉強を解説します。

国公立大学二次試験対策

共通テストと国公立大学二次試験との最大の違いは、「マークシート式か、記述式か」という点です。マークシートと記述式の違いは、「思考過程を答案用紙に書くかどうか」という点にあります。

国公立大学志望の受験生は、毎日少しずつでも記述式の問題を解いておくのがおすすめ。余裕がない場合は「自分がどのように問題を解こうと考えたか」という思考プロセスを意識するようにしてみてください。

マークシートに特化した勉強は、思考の結果である解答を出すことだけに力を尽くします。その感覚に没頭しすぎると、記述問題に必要な思考のアウトプット力が低下してしまいます。マークシートの勉強をしつつ、思考プロセスを意識することで記述の力を維持するよう心がけましょう。

私立大学個別試験対策

私立大学の多くはマークシート形式で出題します。では共通テストと同じ対策で良いか?というと、そんなことはありません。私大は大学ごとに傾向や問題難度が異なるため、「学校に最適化した」対策が必要だからです。

私大が第一志望の受験生は、冬休み中も私大対策をメインに取り組みましょう。その上で、共通テスト向けに時間配分や処理スピードを向上させるトレーニングを続ければ大丈夫です。

併願で私大を受ける国公立大受験生は、まずは共通テスト対策に専念してください。私大の一般入試は共通テストが終わって2週間後くらいから始まるため、その2週間で対策すると割り切りましょう。

大学受験生の冬休み学習計画の立て方

冬休みは10日~2週間程度しかない、短い休みです。やりたい勉強をやり切るには、事前の計画立てが何より大切!

大学受験生向けに、冬休みの学習計画を立てるコツを解説します。

勉強時間は「1日10時間」を目安に

勉強時間は、1日10時間を目安に確保しましょう。睡眠時間を削ったり、無理なスケジュールを立てたりするのは、体調不良のもとになります。自分にベストな生活リズムを崩さないことを優先させてください。

予備校や塾に行く場合は、移動中も暗記やリスニング対策に充てます。休憩時間は周りとずらして取るようにすると、友達とのおしゃべりで不用意に時間を浪費するのを防げます。

計画には余裕を持たせて

学習計画は、予定の8~9割を埋めるつもりで入れましょう。決して、予定している勉強時間の100%に詰め込んではいけません。

勉強していると、「思っていたよりも手間取った」「時間を忘れて没頭してしまった」などのイレギュラーがかならず起きます。予定の100%に計画を詰め込むと、イレギュラーのたびに計画を修正しなくてはならず、手間がかかります。

1日ごとの計画には余裕を持たせておきましょう。

また2~3日に1日程度、調整日を入れておくのもおすすめです。調整日があれば計画の遅れを挽回しやすくなり、計画以上の学習もできるかもしれません。

年末年始のイベントも考慮しよう

大学受験生はさすがに「冬のイベントが多くて」という人はいないでしょうが、それでも家族との初詣、おじいちゃんやおばあちゃんの家に集まるといったケースは考えられます。

冬休み中のイベントは事前に予定がわかっているものが多いはずです。あらかじめ、計画に盛り込んでおきましょう。

集中できる勉強場所を確保しよう

誰もがピリピリした雰囲気になりやすい冬休みは、静かで落ち着ける学習環境を確保することも重要です。

自室や塾の自習室、図書館、学習室など、お気に入りの勉強場所を確保しましょう。

持ち運ぶ教材が多くなりやすいため、自室か「置き勉」できる場所があると尚グッドです。

大学受験生は冬期講習を受けるべき?

受験を控えた大学受験生には、塾の冬期講習は必要ないという考えもあります。冬休みは、もう塾の講習で授業を受け、新しく何かを学ぶ段階ではありません。

間近に迫った本番に向けて、これまで勉強してきた内容をアウトプットする学習がメインになります。

冬休みの塾は自習できる場所として、また質問できる場所として活用しましょう。スタッフに話し相手になってもらえば、気分転換になるというおまけもついてきます。

大学受験のための正月特訓では何をするのか

受験を控えている方は、塾で正月特訓を受けてもいいかもしれません。

ここでは、大学受験を控える高校生にとっての「正月特訓のメリット」を3つの視点から解説します。

受験直前に焦ることがなくなる

正月特訓は、受験の準備にピッタリです。正月特訓を受ければ、年末から年始まで集中的に勉強を進められます。多くの冬期講習は、正月に実施されていません。そのため、受験生でも正月だけは息抜きをするという方は一定数います。

この正月特訓を受けることで周りと差をつけることができので、自信がつくでしょう。

正月特訓では志望校対策ができる

正月特訓では、志望校対策ができるというメリットもあります。冬休みあたりから過去問演習に入り、自分の志望校に合格するためには何を学ぶべきかが明確になります。

志望大学の頻出分野に集中して復習をするなど、正月特訓では志望大学を意識した勉強をすることがおすすめです。

勉強に対して刺激が受けられる

正月特訓では、普段とは違った勉強の仕方を学んだり、学校外の仲間と切磋琢磨したりと、勉強面で刺激が受けられます。正月特訓などの講習をきっかけに勉強のモチベーションが上がり、大学受験に向けてやる気になったというお子さんも大勢います。

自由度の高い正月だからこそ、刺激ある環境に身を置くことをおすすめします。

高校生の正月特訓はどんな授業スタイルで行われる?メリット・デメリットも紹介

正月特訓と一言で言っても、授業スタイルは塾によってさまざまです。大学受験向けの正月特訓で多い授業形態を4つピックアップし、それぞれ解説します。

集団指導

集団指導とは、学校の授業のように大勢の生徒に対して先生が一斉に授業を行う形態を言います。難関大学受験を目指す塾やハイレベル指導が特徴の塾でよく見られます。

集団指導のメリット・デメリット

集団指導のメリットは、大勢の中での自分の位置がわかりやすい点です。質問の頻度や内容、授業内で行った小テストの結果などによって「自分はこの集団の中でどの程度のレベルにいるか」がわかります。競争心の強いお子さんに向いている形態だと言えます。

一方、集団指導のデメリットは、お子さんの性格によっては集団に埋もれてしまうことです。授業中に質問ができないなど、引っ込み思案な性格のお子さんには向いていません。

少人数指導

少人数指導とは、集団指導より少ない人数(5~10人程度)に対して講師が授業を行う形態のことです。

少人数指導のメリット・デメリット

少人数指導のメリットは、適度な緊張感と刺激がありつつ、和気あいあいとした雰囲気の中で勉強できる点です。講師も対話形式で授業を進めることが多いため、仲間と一緒に主体的に学ぶ姿勢を身につけることができます。

一方、少人数指導のデメリットは仲間との距離が近い分、人間関係の影響を受けやすい点です。気に入らない友達がいると、「塾に行きたくない!」と言い出すことがあるかもしれません。

個別指導

個別指導とは、講師1人が1~3人程度の生徒を指導する形態のことです。指導中は1対1になる点が、少人数指導と異なる点です。

個別指導のメリット・デメリット

個別指導のメリットは、自分のペースで勉強できる点です。授業ペースや学習計画、取り組む分野など、勉強のすべてをお子さんに合わせることができます。講師が隣にいるため、すぐに質問できる点も見逃せないメリットです。

一方、個別指導のデメリットは、広範囲を効率的に勉強したい場合には向いていない点です。具体的な目標の達成や苦手克服など、ピンポイントで学習したいときにおすすめの形態です。

映像授業

映像授業とは、事前に録画された有名講師による授業の映像を視聴して学習する授業形式のことです。

映像授業のメリット・デメリット

映像授業のメリットは、好きな時間に好きな場所で授業を受けられる点です。近くに塾や予備校がない場所に住んでいたとしても、映像授業ならいつでもどこでもレベルの高い授業を受けられます。さらに、何度でも繰り返し視聴できるというメリットもあります。

一方、映像授業のデメリットは、その場で質問できないことです。基本的に1人で学習を進めることになるため、サボってしまいがちです。そのため、自己管理ができなければ、成績は伸びにくいです。

高校生の正月特訓はいくらくらい?費用の相場を解説

高校生が正月特訓を受ける際の費用相場はいくらくらいなのでしょうか。集団指導塾、個別指導塾に分けて解説します。

★豆知識★

塾で最も経費がかかるのは、「講師の人件費」です。そのため、講師1人が同時に指導できる人数が少ないほど費用が高くなる傾向があります。集団指導より個別指導のほうが費用が高くなることが多いのは、これが理由です。

集団指導塾の費用相場

集団指導塾における正月特訓の費用相場は、次のとおりです。

| 大学受験対策 | 70,000~90,000円 |

|---|---|

| 学校の勉強対策 | 20,000~30,000円 |

学校の勉強対策より大学受験対策のほうが、扱う学習内容が多く、日数も増えるため費用が上がります。また、高校3年生は受験学年として特別講座を設ける塾も多いため、費用の相場も上がります。

個別指導塾の費用相場

個別指導塾における正月特訓の費用相場は、10,000~50,000円程度です。

個別指導塾は「1コマの授業料 × 受講回数」によって費用が決まるため、授業の回数が増えるほど費用も増える仕組みです。

授業料以外の費用も要チェック

正月特訓では、授業料以外にもさまざまな名目の費用がかかります。主なものをチェックしておきましょう。諸費用の相場や必要な項目は塾によって異なります。

- 入塾金

- 教材費

- 模試受験料

- 合宿費

- 管理費

高校生が正月特訓を受ける塾の選び方は?

「正月特訓はどの塾で受けるのが良いか」とお悩みなら、勉強の目的・授業スタイルという2つの視点から塾を選んでみましょう。それぞれの選び方を解説します。

目的から選ぶ方法

「正月特訓を受けてみようかな」と考えたきっかけは何でしたか?勉強の目的から塾を選ぶには、正月特訓の受講を検討したきっかけを思い出すのが近道です。

高校生が正月特訓を受ける目的は、「大学受験に備えて」「学校の勉強のために」という2つに分けられます。

大学受験予定がある場合は、大学受験対策専門塾の講習がおすすめです。これまでの勉強内容を復習しつつ、受験勉強の土台作りも進められるからです。

学校の授業がよくわかるようになりたい場合は、集団指導塾のうち「補習」をメインにしている塾や個別指導塾を選びましょう。高校の授業進度に合わせて、必要な学習に取り組めます。

授業スタイルから選ぶ方法

授業スタイルから塾を選ぶ方法もあります。お子さんの性格や勉強の悩みを思い浮かべ、次のどちらが合いそうか考えてみてください。

| 集団指導塾が合うタイプ | 個別指導塾が合うタイプ |

|---|---|

|

|

塾選びの注意点

塾選びの注意点を解説します。

◎ 雰囲気

校舎から感じられる雰囲気(校舎やスタッフの様子、生徒と講師の距離感、清潔感)などが、お子さんに合いそうか。

◎ 指導方針

塾の指導方針(厳しめ、ほめて伸ばす、宿題の量など)がお子さんや家庭の方針に合いそうか。

◎ 立地

安心して通える立地か。夕方以降の時間帯に歩いても心配はなさそうか。

1つひとつを確認するために、実際に塾に行って、見学することをおすすめします。必ず自分の目で、大切なわが子を安心して預けられるかどうかを確かめるようにしましょう。「友達が行くから」「ママ友が良いと言っていたから」といった理由で決めるのはNGです。

正月特訓中の高校生をサポートするポイント

塾で面倒を見てくれるとは言っても、一から十までを自力でこなすのは大変です。特に高校3年生は、受験を控えている生徒も多く、自分1人では準備できないことが多いでしょう。正月特訓が始まったら、親はどのようなサポートをすればいいのでしょうか。4つのポイントを解説します。

進捗把握と宿題管理

正月特訓の計画を見て、あらかじめお子さんが「何を、どれくらい勉強する予定か」を把握します。実際に講習が始まったら、「何が、どの程度進んだのか」進捗を確認しましょう。

進捗の把握は宿題の管理に役立ちます。正月特訓で出た宿題が、全体計画のどの部分に該当するのかがわかれば、取り組む理由も伝えやすく、進み具合に応じた適切な声かけもできるようになります。

勉強のモチベーションや様子確認

お子さんの様子をよく見て、「モチベーションが下がっていないか」「積極的に取り組めているか」を確認することも大切なサポートです。真冬に行われる正月特訓は、大人が思っている以上にお子さんの負担になります。疲れが溜まっていたり、やる気が低下していたりしていると気づいたら、適宜対応しましょう。

また気になる点があれば、塾と情報共有もしておきます。

がんばりを承認

冬期講習を乗り切るには、お子さんのがんばりを積極的に承認することも欠かせないサポートです。「毎日がんばっているね」「コツコツ取り組めているね」など、些細なことでいいので、ほめるようにしましょう。

「ほめる」ことは、お子さんに『ちゃんと見守っているよ』というメッセージを伝える役割も果たします。親御さんの支えを実感できれば、お子さんも毎日安心して授業に参加できるでしょう。

大切なのは「周りと比較せず、わが子だけを見る」こと

塾に通い始めると、何かと「周りと比較」する機会が増えます。塾は生徒の競争心を刺激して、やる気を出させている面もあるので、周りと比べる視点を持つのは仕方のないことです。

ただ注意したいのは、親御さんまでもが競争や比較に巻き込まれないようにすること。親御さんと塾とは、お子さんに対する役割が違います。親御さんは周りと比較せず、わが子だけを見てほめ、承認してあげてください。

クラス分けテストや授業内のテスト、模試などさまざまなテスト結果も、「〇〇ちゃんは~なのに」と周囲のお子さんと比べるのは厳禁です。比べたくなったら、“過去のお子さん自身”と比べ、伸びている点を見つけてあげましょう。

高校生が正月特訓を受けるまでの手順

正月特訓が始まるまでには、いくつかやらなければならないことがあります。塾探しから授業開始まで、時系列に沿ってやるべきことを解説します。それぞれのステップでの注意点も解説しますので、チェックしてください。

1. 塾を探し、見学に行く

塾を探し、見学に行きましょう。塾は授業形態や学習目的、指導のレベル、立地などの条件で絞り込みます。

★ Check Point ★

校舎を外から眺めるだけでなく、実際に入ってみるのがおすすめ。生徒と講師のやりとりなど、普段の様子がわかります。

2. 問い合わせをする

お子さんに合いそうな塾が絞り込めたら、正月特訓申込みの問い合わせをしましょう。

★ Check Point ★

聞きたいことを事前にリストアップしておくと、聞き漏れの心配がありません。また校舎が比較的忙しくない時間帯(開校~夕方まで)に電話すると、じっくり対応してもらえます。

3. 面談・クラス分けテストを受ける

お子さんの現状を伝えるための面談に行きます。授業を受けるクラスを決めるテストを行う塾もあります。

★ Check Point ★

お子さんの様子は正直に伝えましょう。学校での様子や友達関係など、一見勉強に関係なさそうなことも伝えると喜ばれます。

4. 費用を支払う

正月特訓の受講が決まったら、費用を支払います。支払方法は現金持参・クレジットカード・銀行振込などが主流です。

★ Check Point ★

期日までに確実に支払いましょう。銀行振込の場合は、振込手数料の負担はどちら側になるかも確認しておくと安心です。

5. 授業の準備を行う

初回の授業までに授業の準備を進めます。ノートは塾専用のものを用意するのがおすすめです。

★ Check Point ★

初回授業分の予習が必要かどうかも確認します。水分補給のための水筒の準備、授業の時間帯によっては軽食を持たせたほうがいい場合もあります。

正月特訓の内容についていけなかったら…?塾外のサポートに頼るのもあり!

正月特訓が始まると、「思っていた以上に大変だった」「宿題が多くて、手が回らない」というったお悩みが出ることがあります。あるいは講習前に「どうしてもあの塾の正月特訓を受けたいので、入塾テストにパスしたい」「クラス分けテストでできるだけ上位に入りたい」と思うこともあるでしょう。

正月特訓でのお困り事は、「サポートのプロ」の手を借りるのがおすすめです。例えば、オンライン家庭教師ピース(以下「ピース」という)では、各塾の「正月特訓のサポート」を行っています。

① 塾の授業の補習もOK!

ピースはオンラインで指導する「家庭教師」ですから、授業の内容は自由自在。「あの塾の授業をわかるようにしてほしい」「塾で習ったことを復習したい」といった希望に柔軟に対応します。

「大学受験塾に通った経験がある」「難関大学の出身である」といった講師も多数在籍しているため、実体験に基づいた説得力のある指導を受けることができます。

② 宿題対策や進捗管理もOK!

塾によっては、膨大な量の宿題が課されます。塾が初めての人だとその量に驚き、どのように処理すればいいか見当がつかない…と悩むこともあります。そんなときも、ピースにお声がけください。宿題の量と種類、内容をチェックし、お子さんが取り組める計画を一緒に立てていきます。

宿題のやり方や管理方法も指導しますので、親御さんの手を煩わせることもありません。

③ 入塾テストやクラス分けテスト対策もOK!

授業開始前に受けるテストをパスするためには、塾ごとに異なる「基準」を知り、出題傾向や分量に合わせて適切な戦略を立てて臨むことが大切です。

自力では難しい入塾テスト・クラス分けテスト対策にも、ピースをご利用ください。それぞれの塾が重視するポイントを知り尽くしているため、お子さんの習熟度に合わせて結果を出せるよう指導します。

効率的な冬の学習には「ピースの冬期講習」もおすすめ

実はピースでも、冬期講習を行っています。ポイントを押さえた指導で、短時間で効率よく復習ができると評判の冬期講習をぜひご検討ください。

◎ ピースの冬期講習

ピースの冬期講習は、プロ講師が担当します。教科のつまずきやすいポイントをピックアップし、克服のためわかりやすく解説します。

少人数制で行うため、サクサクとテンポよく進むのもポイント。前の学年及び2学期までに習った範囲の復習や苦手対策にもピッタリです。

問題演習のサポートや質問解決にはオンライン家庭教師がおすすめ

冬休みの大学受験生には、オンライン家庭教師もおすすめです。オンライン家庭教師とはパソコンやタブレットで受験生と講師をつなぎ指導する形態をいい、自宅に居ながらマンツーマンで指導してもらえる点が特徴です。

冬休み中の短期間だけでも気軽に利用でき、わからない点を質問するだけでもOK!使い方の自由度が高いので、どのような目標にも対応できます。

オンライン家庭教師ピースなら、3,000人以上の講師から相性が合う1人を紹介します。講師は全国に3,000人以上、志望大学の先輩も見つかるかもしれません。

冬休みに入る前に、まず体験授業でお試しください。

>>オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業お申込みはこちらから

生活面から考える大学受験生の冬休み

受験生の冬休みは、「健康に元気よく過ごせること」が最重要です。生活の面から、受験生の今年はとくに気を付けたいポイントを4つ解説します。

基礎体力をつけ、体調を整える

体調管理は何より重要です。適度な運動とこまめなセルフチェックを欠かさずに、ベストコンディションを保ちましょう。

長時間座っていると血の流れが滞り、集中力も低下しやすくなります。1日に数回程度、適度な運動やウォーキングを行い、基礎体力を維持しましょう。

「動画を見ながらストレッチをする」「外を散歩する」などでOK!近くのコンビニまで、歩いておやつを買いに行くのもおすすめです。冬の冷たい空気が気分をリフレッシュさせてくれ、一石二鳥です。

体調の変化は、早めに察知し対策しましょう。「おかしいな」「風邪かな」と感じたら、無理せずしっかり休むのが長引かせないコツです。

睡眠時間は十分に

直前期という焦りから、睡眠時間を削りやすい受験生は気を付けてください。睡眠時間が足りないと、パフォーマンスが低下します。予定していた勉強が終わらず、成果も出ないという最悪の結果になることも。自分にとって必要な睡眠時間は、しっかり確保してください。

「学校がある日と同じ時間に起きる」ことを心がけると、生活リズムが維持しやすくなります。

食事は「腹八分目」

冬休みはクリスマスに年末年始と、普段より豪華な食事がでやすい時期。しかし、受験生は食べ過ぎやダラダラ食べはやめましょう。

普段と変わった食事は胃腸を刺激し、消化不良の原因になります。また、食べ続けると生活にメリハリがなくなり、勉強の邪魔にもなってしまいます。

できるかぎり普段と同じ食生活を意識し、健康的な食事を心がけてください。

勉強効率を上げるおやつ

勉強のお供には、集中力を上げる効果が期待できる食材を選びましょう。たとえば、次のようなものがおすすめです。

●バナナ、バナナチップス

脳の栄養源である糖をゆるやかに吸収。血糖値を急上昇させない。

●ドライフルーツ

ビタミン、ミネラル、食物繊維がたっぷり。

●くるみ

脳の機能維持や発達に欠かせないオメガ3脂肪酸が豊富。

●ビターチョコレート

カカオポリフェノールが血流量を増やし、脳を活性化。

●ガム

咀嚼運動が脳を刺激し、集中力や記憶力を高める。

冬休みに済ませておきたい大学受験準備

冬休み中に終わらせておきたい受験準備もあります。当日になって慌てることがないよう、一つひとつチェックしてみてください。

共通テスト受験会場までの交通手段・ルートを確認する

共通テストの会場は高校単位で、近隣の大学や公的施設に割り振られます。普段足を運ぶ機会がない場所である場合も多いので、冬休み中に交通手段やルートを確認しておきましょう。

できれば、「実際に共通テストに行く」と想定し、朝の時間帯に現地まで行ってみることをおすすめします。電車や道路の混み具合や所要時間がわかり、当日に備えられます。

また降雪に備え、代替交通手段も検討しておくと万全です。

出願予定の大学周辺の宿泊を確保する

二次試験・個別試験に宿泊が必要な場合は、早めに手配しておきましょう。実際には出願大学が変わる可能性もありますが、押さえておかないと予約で満室になってしまう場合もあります。

新幹線や飛行機も、あわせて手配します。

予約の際は「何日前までならキャンセル料がかからないのか」といった規定もしっかり確認してください。

持ち物を確認する

当日、持っていく持ち物を用意しましょう。受験票やお守り、教材、筆記用具などをひとまとめにしておくと安心です。

「さすがに受験票を忘れる受験生は、いないでしょう」と思うかもしれませんが、いるのです。時間的に余裕があるうちに持ち物を準備するのは、忘れ物を防ぐ一つのコツです。

まとめ

大学受験生の冬休みは、共通テストが目の前!緊張と不安な気持ちが揺れ動く毎日になります。

とはいえ、ここまでやってきた受験勉強の成果を発揮する機会がいよいよ来る、ということでもあります。積み重ねてきた勉強に自信を持ち、思いっきり伸び伸びと本番に臨めるよう、準備を整えましょう。

勉強内容は、これまで通りが基本です。本番に向けて、演習とアウトプットを繰り返します。また体調を崩さないよう生活リズムを整えること、試験会場の下見をしておくことなども大切です。

大丈夫、キミは合格できます。

自分を信じて、最後まで力を尽くしてきてください。応援しています。