なぜ中学生はゲームばかり?のめり込む原因と適度に付き合うコツ、親の関わりも解説

「うちの子、ゲームばかりでちっとも勉強しないんです!」というご相談は、昔も今も変わらずに寄せられます。ただ、近年はゲームコンテンツの充実やオンラインゲームの登場などにより、以前よりも相談の深刻度が増している印象です。

ゲームは勉強や将来に良い影響を与える場合もありますが、のめり込み過ぎは生活リズムの乱れや依存症の懸念もあるため、親としては心配ですよね。

中学生は、なぜ(親が何度言って聞かせても!)ゲームばかりに没頭するのでしょうか。中学生がゲームにハマる理由やゲームの中毒性の正体、またゲームと上手く付き合う方法などを解説します。

ゲームをプレイするお子さんが何を考えているのか理解するためにも、ぜひ最後までお読みください。

中学生はなぜ、ゲームしかしないのか

「飽きもせず、毎日ゲームばかり…」と苛立つことも多い中学生の親。それにしても、どうして中学生はゲームばかりなのでしょうか。

はじめに、お子さんがゲームにのめり込む理由から解説します。

ゲームが楽しいし、楽だから

まずはシンプルに「楽しいから」です。楽しくて楽だから、続けます。面倒で複雑なことより、楽しくて楽なことには誰しも流されやすいもの。お子さんも同じです。

詳しくは後述しますが、ゲームはゲーム会社の大人たちが、「もっと楽しく・もっとのめり込むように」知恵を絞って作られています。ゲームのプロたちが「楽しくなあれ!」と躍起になって開発しているのですから、抗うほうが難しいという事実は知っておいてください。

ゲームのほかにやることがないから

多くの中学生にとっては、学校と部活が生活の中心です。部活が終わって帰宅し、寝るまでの時間を持て余し、することがなくてゲームをしているのかもしれません。積極的にやりたくてゲームをしているのではなく「ゲーム以外にやることがない」「ゲームのほかに時間をつぶす方法を知らない」から、ゲームをしているのです。

ゲームにハマっていない友達は、「ゲーム以外に熱中していることがある」場合がよく見られます。ゲームばかりのお子さんは、ゲーム以外に時間を使いたい対象がなく、たまたま自分を一番楽しませてくれるものがゲームになっているだけという可能性もあります。

ゲームは友達との話題になるから

中学生にとってゲームは、友達とつながる大切なツールです。ゲームは友達との話題や遊ぶ口実になり、ゲームが上手いと一目置かれます。つまり逆に言うと、ゲームをやっていないと友達との話題が減り、遊びにも誘われなくなり、一目置かれることもなくなるということ。

「浮いている子」として見られかねない状況は、自分の軸をしっかり持ち、ゲーム以外で人間関係を作れる軸のある中学生でない限り、つらいものです。

中学生は、周りから浮かないように、周りとうまくやっていくために、ゲームをしている場合もあります。

ゲームは承認欲求を満たしてくれるから

ゲームは、人間なら誰しも持つ承認欲求を満たしてくれます。

今、中学生に人気のゲームの多くは、オンラインでコミュニケーションを取りながらプレイする機能がついています。自分のプレイに対して、仲間から「ナイス!」「さすが!」などの評価がリアルタイムで届くのです。勉強や部活で認められる機会が少ないお子さんほどゲームにのめりこみやすいのは、ゲームは手軽に承認欲求を満たしてくれるから、という理由もあります。

もちろん、ミスすれば悪い評価も届きます。悪い評価は悔しい。悔しいから、失敗を取り戻そうと、さらにのめり込むケースも少なくありません。

残念ながら、勉強はゲームとは真逆……

「楽しく、手軽に熱中できる」「承認欲求を満たしてくれる」「友達とつながるツールになる」といった点が、ゲームの特徴です。一方、親御さんがもっとやって欲しいと思っている勉強はどうでしょうか。

楽しくは……、ないでしょう。地道な暗記や復習も多く、手軽でもありません。テストで良い点を取れば承認欲求も満たされるかもしれませんが、そもそもテスト対策よりゲームをしている状態では、テスト結果も期待できないでしょう。友達とつながるツールなら、勉強よりゲームの方が楽しいに決まっています。

残念ながら、中学生にとってゲームは魅力的なものであり、勉強は真逆に位置するものなのです。中学生がゲームに熱中する理由が、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。

1日に何時間ゲームする?

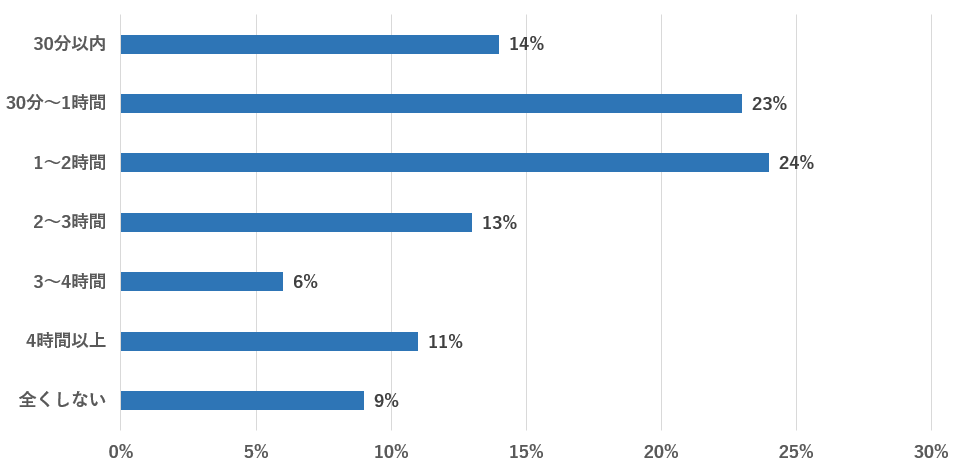

小中学生が1日にゲームをする時間について、表にまとめました。

お子さんと同じくらいゲームをしている人がどのくらいいるか、確認してみてください。

1日に「1〜2時間」ゲームする小中学生は全体の約24%であり、次に多いのが「30分~1時間」の23%です。

ゲームを全くしない小中学生は9%であり、ほとんどの小中学生がゲームをしていることになります。

4時間以上ゲームをしている小中学生は全体の11%もいることも、上記の表からわかりますね。

中学生はゲームの何が楽しいのか

中学生はなぜゲームばかりなのか、理由を解説してきました。ここからはもう少しゲームの世界を理解していきましょう。中学生は、ゲームのどのような要素を楽しいと感じているのか、解説します。

多くのゲームに共通する“楽しい要素”を4つ、ピックアップしました。理解しておくと、お子さんが熱中している理由が少し理解でき、ゲームを中断させるタイミングも見つけやすくなるかもしれません。

つい先に進めたくなる仕掛け

ゲーム会社はゲームを長くプレイしてもらうために、“つい”先に進めたくなる仕掛けを随所に用意しています。

たとえば、ゲーム開始直後にある「チュートリアル(練習ステージ)」です。チュートリアルの目的は操作の仕方や何をすれば良いのかを理解させることです。さらに、次のステージに自然と誘導したり、絶妙な強さの敵が出てきて「倒すまでやりたくなる」気持ちにさせたりといった役割も兼ねています。

プレイヤーはチュートリアルだけで止める理由もないため、先に進み、気づいたらハマっていた、となるわけです。

チュートリアルのほかにも、「次のレベルアップまでの距離が見える」「コレクション性の高いアイテムが登場する」など、大人でもプレイを止められない仕掛けがある点は、知っておきましょう。

わくわくするミッションやクエスト

多くのゲームには、「何をするべきか、何を進めるべきか」がミッションやクエストという名前で与えられます。『このステージではA・B・Cのミッションをクリアし、Dというアイテムを回収せよ』『このステージのクエストは3つ、それぞれ〇秒以内に終えなければ次に進めない』といった具合です。

ゲームは、負けん気を刺激する要素をたっぷり含んだ“やるべきこと”を次々与えてくれるため、プレイヤーは指示に沿って進めるだけ。自分で頭を使って考えなくても、ミッションやクエストが自分を楽しませてくれるのです。

ミッションやクエストには、1つを終わらせると次に取り掛かりたくなる連続性も持たされています。中学生が一度始めたゲームを終えられないのは、ゲーム内でやるべきことが次々と与えられているのも原因です。

達成感を得られるゲーム展開

ゲームには、現実世界では得にくい達成感を簡単に得られる仕掛けが随所に施されています。

プレイヤーは主人公を操作しながら、ゲームの世界でどんどん強くなり、できることも増えていきます。現実世界なら何年かかっても不可能な進化も、ゲームならあっという間。プレイしながら、非現実的レベルの達成感や自分が強くなる感覚を得ています。

達成感は、脳に「やる気のもと」であるドーパミンを放出させます。達成感を得られるゲーム展開によって、もっとやる気が出ているのが、ゲームを辞められない秘密でもあります。

サブストーリーなど随所にある小さな楽しみ

高いストーリー性でプレイヤーを惹きつけるゲームもあります。何作品もシリーズ展開されているゲームなら前作とのつながりを見つけたくなりますし、本筋の裏で同時進行するサブストーリーを用意しているゲームもあります。

さらにサブストーリーの展開次第で、エンディングがいくつものパターンに分岐するように作られているゲームまであるのです。

プレイヤーはストーリーの続きや展開パターンが気になり、どんどんのめりこんでしまいます。高いストーリー性もゲームにのめり込む原因の一つです。

中学生にとって「ゲームは悪!」でもないかも

「またゲームばかりして!」と目の敵にされやすいゲームですが、実は「ゲーム=悪」とも言い切れない事実があるとしたらどうでしょうか?

- ゲーム時間の長短と成績との関係性

- 開成生にもゲーマーは多い

- ゲームが将来につながる可能性

以上の3つの観点について、詳しく解説します。

ある程度ゲームをする生徒の方が成績が良い!?

1日に使える時間は決まっています。ゲームをすれば、その分勉強時間が減るのは当然です。「ゲームをする生徒の方が、成績が低迷する」というのは、至極もっともな理論に聞こえます。

ところが実際の調査では、次の結果が出ています。

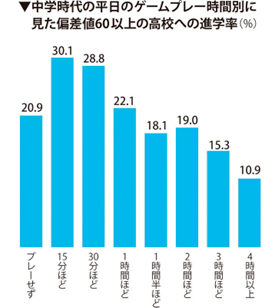

平日のゲームプレイ時間と受験(進学)との関連性

- 1日のゲーム時間が15分・30分の中学生が「偏差値60以上の高校」に進学した割合は、ゲームをしない人より高かった

- 1日のゲーム時間が1時間の中学生が「偏差値60以上の高校」に進学した割合は、ゲームをしない人と同程度だった

先述したように、ゲームを途中で止めるには強い意志力が必要です。まったくプレイしなかい層よりも、プレイ時間が15~30分の層の方が進学率が高いのは、15~30分でゲームの誘惑を断ち切れる意志力・自己管理力が備わっていたことが要因だと考えられます。

ゲームを自己管理力を高めるツールとして活用できれば、むしろ成績が向上することも期待できそうです。ゲームと上手に付き合える方法は、後ほど解説します。続きをご覧ください。

開成生の9割はゲーマー!?

開成中学・高校(東京都)の名前を聞いたことがある方も多いでしょう。偏差値で日本トップクラスの学校です。「日本で一番難しい学校」に通うお子さんというと、毎日机にかじりついてひたすら勉強して……、といったイメージをもつかもしれませんが、実はゲーム好きがかなり多いことでも知られています。

授業中にスマホゲームをしたり、テスト前以外はゲームに没頭したりという生徒も少なくないといいます。

それでも彼らが優秀な学校に通い続けられるのは、ゲームを活かす方法を知っているからです。ゲームを暇つぶしや時間の浪費としてではなく、効率よく速く攻略できる方法を考えたり、成功と失敗を分析したりと、ゲームを使って「ゴールに向かって試行錯誤する力」を養っているといわれています。

ゲームが将来につながる!?

ゲームをきっかけに、将来の可能性が広がるケースもあります。例としてプログラミングとメタバースを紹介しましょう。

ゲームは高度なプログラミング言語によって作られています。お子さんが学校で勉強するプログラミング言語は「Scratch」など基本的なものですが、ここでプログラミングの考え方を身につけることは、より高度なプログラミング言語を学ぶ足がかりとなってくれます。プログラミング言語は何歳でも学べるため、「自分もゲーム開発がしたい」「ゲームプログラマーになりたい」という夢ができれば、今すぐにでも将来に向けた勉強を始めることも可能です。

ちなみに中学生に大人気のゲーム「マインクラフト」も、プログラミング思考育成に役立ちます。プログラミング教室の中には、教材としてマインクラフトを採用するところもあるほどです。

ゲームの名前が出たところでもう一つ、お子さんは「あつまれ どうぶつの森(あつ森)」というゲームをやっているでしょうか。自分のアバター(分身キャラクター)を作り、無人島での生活を楽しむ、いま大人気のゲームです。

実はこの「あつ森」、世界的に注目されている「メタバース(仮想空間)」の利用例としても紹介されています。実際、プレイヤー同士がやり取りすることで、新しいコミュニティやビジネスが生まれる土壌にもなっているとか。あつ森内で使えるチップを報酬としたビジネスや、政治家の広報・PR、コンサルティングなどのビジネスも誕生しています。

2020年のアメリカ大統領選挙で、ドナルド・トランプ氏と争ったジョー・バイデン氏が、選挙活動の場として「あつ森」を選んだのは、プレイヤーにはよく知られる事実です。

ゲームは、もはや単に楽しむだけのツールではありません。将来につながる可能性を大きく秘めていることも押さえておきましょう。

ゲームにはよい側面もある

健康や成績への影響が気になるゲームですが、良い側面もあります。ここではゲームのメリットについて紹介します。

息抜きになる

適度なゲーム時間なら息抜きになります。子どもに勉強させるためゲーム禁止にすると、ストレスがたまる一方です。ゲーム好きな子ならなおさら反発するでしょう。

子どもがゲームを息抜きと割り切れるなら、勉強の息抜き活用するのも手段です。短時間で結果が出るゲームだけにする、遊ぶゲームは1種類に絞るなど、ルールを決めるのがおすすめです。

多くのことが学べる

ゲームには、遊びの中で多くのことが学べるというメリットもあります。実際には体験できないことでも、ゲーム上では体験できるためです。

例えば歴史ゲームなら、登場人物を操作しながら、歴史上の人物がどのような思考パターンだったのかを知ることができます。時代を超えた体験ができるのはゲームならではといえるでしょう。

ほかにも、仲間と協力プレイするゲームなら協調性が、何かを作り上げていくゲームなら創造性が養えます。インターネットを介して遊ぶゲームならネットリテラシーを学ぶきっかけになるでしょう。

そうはいっても…。ゲームにのめり込む中学生に親が心配なこと

ゲームは悪とも言い切れず、親世代が思ってもいなかった可能性につながるかもしれないと聞いても、心配が尽きないのが現実です。

ゲームにのめり込むことで起きやすい懸念や心配を解説します。

視力低下

ゲームのやりすぎで最初に心配になるのが、視力低下です。テレビやスマホ、タブレットなどの画面を長時間凝視し続けると視神経が疲れ(眼精疲労)、継続的な眼精疲労は近視を引き起こすとも言われています。実際、ゲームなどに頼る時間が増えざるを得なかったコロナ禍前後では、子どもたちの視力が顕著に低下しているという調査結果も見られます。

ストレートネック

長時間のゲームにより、ストレートネックになる可能性があります。体調不良を引き起こし、生活に影響が出る恐れもあります。

首の骨は頭の重さを支えるため、少しカーブした形になっています。携帯ゲーム機やスマホを見るため下を向くと、首の骨が真っすぐな状態に。頭の重さが直接首にかかるため、血行不良や筋肉のコリを引き起こします。

ストレートネックは首の痛みや肩こり、頭痛などの原因となります。ひどくなるとめまいや吐き気を感じる可能性もある怖い病気なのです。

腱鞘炎

腱鞘炎もゲームで起こる可能性のある症状です。ゲーム機やスマホの操作により、指や手首を酷使するためです。

腱鞘炎はボタンを連打するゲームで起こりやすいといわれています。スマホゲームも親指で操作するので腱鞘炎になる恐れがあるためです。親指側の手首が痛んだり、親指が開きにくくなったりします。

肩こり

ゲームのやりすぎで、子どもでも肩こりを感じる場合があります。悪い姿勢や長時間の同じ姿勢が原因で、首や肩の筋肉が緊張し肩こりを引き起こします。

姿勢だけでなく、ゲームでの興奮も肩こりの原因となります。ゲームで興奮し肩に力が入り、肩こりを引き起こす可能性があるためです。

頭痛

頭痛も長時間のゲームで感じやすい症状のひとつです。ゲームによる眼精疲労や肩こりなどから、後頭部に痛みを感じる緊張性頭痛が引き起こされる可能性があります。頭痛から心や体のストレスを感じるようになり、さらにゲームに逃げる悪循環が起こるかもしれません。

腰痛

ゲーム中の姿勢により、腰痛を感じる可能性があります。ゲームをしているときは姿勢が崩れがちです。悪い姿勢のままゲームを続けると、腰に負担がかかり腰痛を感じる可能性があります。

生活リズムの乱れ

ゲームに熱中しすぎると、生活リズムの乱れにつながります。食事時間になってもゲームを止めない、深夜までオンラインプレイを続けて朝起きられないといった悩みを抱えるご家庭も少なくありません。

「学校よりゲームの方が楽しい」「朝起きられないから学校に行かない」など、ゲームをきっかけに不登校になるお子さんも少なくありません。

課金のしすぎ

スマホゲームに多くみられる「課金」システムも、親にとって悩ましい点ではないでしょうか。課金しないと強いアイテムが入手できない、ゲームを攻略できないといった仕組みになっているゲームもあるため、ゲームを先に進めたいお子さんは際限なく課金してしまいがちです。

親のお金やクレジットカードが知らないうちに使われており、高額な請求が来て驚いた、というケースも報じられています。

成績低迷

ゲームのし過ぎで勉強が手につかなくなり、成績が低迷するのも心配ですよね。つい長時間ゲームに没頭してしまい、勉強時間が確保できなくなる中学生は本当に大勢います。

また本当は勉強したいと思っているのに、ゲームが友達とのコミュニケーションツールでもあるため、仲間外れにされたくない心理から続けてしまうといった声も見られます。

ゲーム依存症

ゲームにのめり込む子どもを見て、ゲーム依存症になるのではと心配になる親御さんも大勢います。ゲーム依存症とは、ゲームが日常生活や勉強、人間関係、健康など、さまざまな面に悪い影響を及ぼしている状態のこと。ゲーム依存症になるとゲームの時間をコントロールできず、生活に問題が起きてもゲームを続けてしまうようになります。

ゲーム依存症については、次の章で詳しく解説します。

中学生の事例も!「ゲーム依存症」とは

ゲーム依存症について、症状や特徴、疑わしい場合やなってしまったときの対処法を解説します。お子さんに兆候があれば、医療機関や専門機関に早めに相談することをおすすめします。

症状・特徴

ゲーム依存症は、WHO(世界保健機関)によって2018年6月に病気として認定された症状です。ゲーム依存症は、以下の3つの症状が1年以上継続している場合に診断されます。

- ゲームの時間や頻度をコントロールできない

- 日常生活でゲームを最優先にする

- 問題が起きてもゲームを継続、エスカレートさせる

ゲーム依存症になると、視力低下や肺活量減少、不眠・睡眠障害、イライラ感・衝動性など、さまざまな健康被害が出ることが分かっています。

以下のような特徴もみられます。

外遊びが減った

子供の外遊びが減りゲームばかりしている場合、ゲーム依存になっている可能性があります。ゲームに没頭しすぎるあまり、ほかの遊びに興味がなくなるためです。

ゲームの世界では、課金などで特別な武器や技を持つことができ、どんどん強くなれます。現実ではできないことも可能になり、満足感を得ることもできるでしょう。現実では無理なことでも、ゲームの世界では叶うのです。

充実したゲームに没頭すればするほど、現実世界がつまらなく感じるでしょう。リアルな友達とつながっての外遊びも、ゲームに比べると刺激がありません。ゲームをしている方が楽しく、外遊びの機会が減ってしまうのです。

家のルールを守らなくなった

ゲーム依存になると、家のルールを守らなくなる傾向があります。決められたゲーム時間を過ぎても遊んでいるような、ゲーム依存の可能性があるかもしれません。

家庭でゲーム機やスマホなどを与えるとき、使い方のルールを決めるケースが多いでしょう。多少はルールを守らないときがあっても、注意すれば使い方を改善する子も多いはずです。ところが、ゲーム依存になると自分の欲求をコントロールできません。ゲームばかりでは支障が出るとわかっていながらも、ゲームをやめられないのです。

いつでも眠そうにしている

子供がいつも眠そうにしているなら、深夜のゲームが原因かもしれません。ゲーム依存になると睡眠時間を削ってゲームをするようになるためです。

夜にゲーム機やスマホの画面を見ると、睡眠ホルモンのメラトニン分泌がうまく行われません。眠くならないため、深夜までゲームに没頭してしまいます。結果、寝る時間がかなりずれてしまい、朝も起きられなくなるのです。

学校にいくため無理やり起こしても、睡眠不足で脳がうまく働きません。学校に行ってもあくびが出るなど、学習に集中できない状態となるのです。

成績が下がっている

ゲームをする子で成績が下がっているなら、ゲーム依存症の可能性があります。調査でもゲーム時間の長さと成績には関係があるとわかっています。

小中学生を対象に行っている全国学力・学習状況調査から、ゲーム時間と成績の関連がわかります。小学生の場合、平日に4時間以上ゲームをする児童は全くしない児童に比べ、国語・算数・理科とも20%以上正答率が低いとわかりました。

ゲームをよくする子の成績が下がってきたら、ゲーム依存になっている可能性があると考えられるでしょう。

参照:参照:国立教育政策研究所「令和4年度 全国学力・学習状況調査 調査結果資料 【全国版/小学校】」

ゲームのことばかり考えている

ゲーム依存の子供は、ゲームから頭が離れません。常にゲームのことを考えていて、生活に支障が出ているならゲーム依存の可能性があります。

ゲーム依存の子供はゲームが最優先となり、一日中ゲームのことを考えがちです。学校には登校していても、授業を聞かずゲーム攻略のことばかり考えていることも。家庭でも親の話を聞いていないなど、ゲーム以外には興味を示しません。

イライラしている

ゲームをしたくてイライラしているなら、ゲーム依存になっているかもしれません。ゲームにより脳の異常反応が起き、衝動的な行動が見られるケースもあります。

心身が健康な状態であれば、イライラしても理性でセーブできます。しかし、ゲーム依存になると脳の働きが低下し、気持ちがコントロールできなくなります。ゲームをしたい欲求が抑えられず、物に当たったり家族に暴力をふるったりする可能性もあるのです。

依存症になったら

依存症と診断されたら、専門家の指導の下、カウンセリングや認知行動療法によって治療を試みます。ゲーム依存症にはこころの課題や認知機能・行動特性の問題が関係していることも多く、臨床心理士や精神科医などが問題の本質を探り、治療方針を定めます。

ゲーム依存の子供が抱えている問題

ゲーム依存になってしまう子供の中には、もともと問題を抱えているケースもあります。ゲーム依存の予防や改善のため、子供の状態や環境を確認しましょう。ここでは、ゲーム依存の子供が抱えている問題について、くわしく解説します。

コミュニケーションが苦手

コミュニケーションが苦手なため、ゲーム依存になる子供もいます。現実ではうまくいかなくても、ゲームの世界では自由に自分を表現できるためです。

オンラインゲームでは、似たような趣味の人が集まりやすく人間関係が作りやすいと考えられています。学校など限られた空間では気の合う友達がいなくても、同じゲームをプレイしている人とは仲間意識を作りやすいのです。

ゲームの世界で仲間に認められる経験をすると、現実では体験できない充実した気持ちになります。人間関係がますます面倒になり、ゲーム依存が強くなってしまう場合も。人間関係をゲームに求めた結果、現実の面倒な人間関係には興味を失うこともあるのです。

部屋から出たくない

不登校など部屋から出たくない子供が、ゲームに依存してしまうケースも見られます。ゲームは外出の必要なく遊べるため、家にいる時間が長いとゲーム依存になる可能性も高まります。

長崎大学の調査では、ゲーム依存傾向のある子供の背景に不登校や情緒・行動の問題などがあるとわかりました。不登校などで家にいると暇になり、手軽に遊べるゲームに依存しやすい環境になると推測されます。

現実世界に問題やトラブルがある

子供のゲーム依存の背景には、現実世界での問題やトラブルが関係しているかもしれません。ストレスを解消するためゲームにはまり、依存状態となってしまうと考えられます。

人間関係がうまくいかない、学校の成績が伸び悩んでいるなど、子供の悩みは人それぞれ違います。スポーツや趣味などでうまく発散できるとよいのですが、問題を抱えた子供は引きこもりがちになる場合もあるでしょう。

トラブルを解決するのではなく、ゲームから逃げることで解消しようとした結果、ゲーム依存になるかもしれないのです。

孤独や寂しさを抱えている

孤独や寂しさを抱えている子供も、ゲーム依存になりやすいといえます。ゲームでの成功経験が孤独な気持ちを埋めてくれるためです。

仲間と協力プレイの多いオンラインゲームでは、現実世界よりも手軽に人間関係を築くことができます。チームに貢献し仲間から認められるなど、自分が高く評価されていると感じる機会も多いでしょう。

ゲームの世界で仲間から認められれば、孤独や寂しさも消えます。現実では満たされない気持ちを穴埋めするため、ゲーム依存になる可能性もあるのです。

中学生がゲームと適度に付き合えるようになる方法

ゲームは使い方によって、良薬にも毒にもなることが分かりました。ここからは中学生が、ゲームと上手に付き合っていける方法を解説します。

- ルールの決め方

- ゲーム以外の興味発見

- 衝動のストッパー作り

以上の3点を詳しく解説します。

家庭内のルールを「子どもと一緒に」決める

「テスト前にゲームはダメ!」「ゲームは1日30分だけ!」といくらルールを決めても破られるのは、子どもが本心から納得していないからです。一方的に決められたことには納得できず、反発心すら生まれます。だから、ルールを守らないのです。

ゲームに関するルールは、親子で、できれば子ども主体で決めるのがゲームと上手く付き合っていくコツです。

親からはゲームにのめりすぎることによって起きるリスクや成績・将来への懸念、「あなたのことが心配だ」という親心を正直に伝えましょう。その上で子ども自身が、ゲームをやりたい気持ちと悪影響を天秤にかけ、自分でルールを決められるのがベストです。自分で納得して決めたルールは、ちゃんと守ろうという心理が働きやすいものです。

はじめからうまくいくとは限りませんが、根気強くお子さんと向き合ってみてください。

親子の会話を増やす

ゲーム依存症の予防には、人とのコミュニケーションやゲーム以外に夢中になれるテーマを見つけることが有効だとされています。

ゲームにのめり込むお子さんを見てあきらめるのではなく、積極的な会話を心がけましょう。ゲームについてお子さんに聞いてみるのもおすすめです。

人は、自分が好きなもについて他人に伝えたいという欲求を持っています。「どんなゲームをしているの?」「どんな点が面白い?」と尋ねると、お子さんも会話に乗ってきてくれるかもしれません。

話してくれた内容は否定・批判しないよう気を付けましょう。

ゲーム以外に夢中になれるものを見つける

中学生がゲームにのめり込むのは、ゲーム以外にやることがないからだと先に書きました。つまり、中学生の好奇心をゲーム以外で満たせるものがあれば、ゲームばかりの毎日から脱することも可能です。

お子さんと一緒に、ゲーム以外に楽しいと思えるテーマを探してみましょう。

昆虫や電車など、小さいころに好きだったテーマを思い出させるのも◎。科学館や博物館、工房などに出向いて、新しい興味を見つけようとするのもおすすめです。

ゲームをやりたくなったときの“ストッパー”を作る

ゲームは衝動的にやりたくなるものです。ゲームに“つい”手が伸びるのを防ぐために、ゲームが気になりだしたら別の行動で衝動を紛らわすのも良いアプローチです。

別の行動で衝動を紛らわすアプローチは「認知行動療法」と呼ばれ、ゲーム依存症の治療でも実際に用いられています。たとえば、次のような行動がゲームに向かう衝動のストッパーになってくれます。

- ゲームをしたくなったら、冷水で顔を洗う

- ゲームがしたくなったら、散歩に出る

- ゲームがしたくなったら、お茶を飲む

ゲームをやりたい衝動を上書きできる行動を、事前に決めておくのがコツです。

子供の問題解決のサポートをする

子供が抱えている問題があると、ゲーム依存につながる恐れがあります。親は子供の問題解決に向け、サポートするとよいでしょう。

子供が学校で抱えやすい問題は、友人関係のトラブルや学業不振などがあります。入学や進級時に環境が合わず学校を休みがちになるケースも。子供が誰にも相談できず悩んでいるなら親の出番です。学校に相談して解決できそうな問題なら、親から担任に直接話してもよいでしょう。

必要があれば治療をする

すでにゲーム依存の疑いがある場合は、専門医の治療を受ける方法もあります。病院では、必要に応じてカウンセリングや認知行動療法などを組み合わせながら、依存症からの回復を目指します。

久里浜医療センターでは、ゲーム依存かどうかのスクリーニングテストを公開しています。ゲーム依存度のチェックができるので試してみてください。

参照:久里浜医療センター「ゲームズテスト」

1日のゲームの制限時間を決める際のポイント

お子さんに対して1日のゲームの制限時間を決めるときに、どのように決めればよいか悩むでしょう。

ゲームのプレイ時間を決めるときは、以下のポイントに気をつけることが大切です。

- ゲームを買う前にルールを話し合う

- ゲームをご褒美にしない

- ゲームをしない時間はゲームができないように設定する

- ルールを破ったときも話し合う

お子さんのゲーム時間について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

ゲームを買う前にルールを話し合う

ストレスなくルールを決めるためには、ゲームを買う前にお子さんとルールを話し合うことが大切です。

ゲームを買った後に「ゲームの時間を短くするルール」を決めることは、お子さんにとってはストレスです。

お子さんがゲームのルールに対してストレスを感じないように、購入前にお子さんと話し合ってみてくださいね。

ゲームをご褒美にしない

ゲームをご褒美にしてお子さんに勉強を促すことは、ゲームのルールを守る目的が薄れてしまうため避けたほうがよいです。

お子さんに勉強してもらうために「宿題が終わったらゲームしていいよ」と、ゲームをご褒美にしている方もいらっしゃると思います。

ゲームをご褒美にすると、最初のうちはお子さんが勉強をがんばってするのですが、次第にもっとゲームしたいとなる可能性があります。「宿題をたくさんやったから、もっとゲームしてもいい?」と、お子さんから言われる場合もあるでしょう。

勉強をすることの大切さや、ゲームを長時間やりすぎないことを親子で話し合い、ゲームをご褒美にしないようにしてみてくださいね。

ゲームをしない時間はゲームができないように設定する

お子さんがゲームをしないと決めた時間(深夜や早朝など)は、ゲームができないように設定することも大切です。

深夜や早朝にゲームをすると生活リズムが乱れてしまうため、スマホやゲーム機からゲームできない設定にしましょう。

ただし、ルールを決めずに勝手にゲームの時間を制限すると、お子さんが反発する可能性があるため、お子さんの納得を得てから設定することがおすすめです。

ルールを破ったときも話し合う

お子さんがゲームの時間のルールを破ったときは、やみくもに叱るのではなく話し合いましょう。

ルールを破ったときにすぐにペナルティを科してしまうと、お子さんが反発してルールを守らなくなる恐れがあります。まずは、お子さんが「なぜルールを破ったのか」話を聞いてあげることが大切です。

お子さんの素直な気持ちを聞いた上で、今後どのようにゲームをするか話し合うことで、子どもは自分で考えながらゲームの時間を調整できるようになります。

ゲームと勉強を両立させる方法とは

ゲームが勉強の妨げにならないよう、ゲームの時間を決める以外にも、ゲームと勉強を両立させる方法を紹介します。

ゲームをする場所を決める

ゲームと勉強を両立するには、ゲームする場所を決めるのもおすすめです。小学生やゲームにのめりこんでしまうタイプの子に有効です。

ゲームは楽しいので、大人でも長時間プレイしてしまうことがあるでしょう。自分を律する力の弱い子どもならなおさらです。ひとりの空間でゲームをしていると、お風呂や寝る時間を忘れて熱中してしまう可能性があります。

例えば、ゲームはリビングだけなど、親の目が届く場所に限定するのが効果的です。子どもがゲームしすぎなら「ゲームのルールは何だっけ?」と声がけしてみてください。子どもが決めたルールを思い出し、きりのいい所でやめるきっかけとなるでしょう。

勉強中はスマホやゲーム機を遠くに置く

勉強中はスマホやゲーム機を遠くに置くのも効果的な方法です。ゲームから物理的に離れるので、勉強に集中しやすくなります。

別の部屋に置いても、使える状態なら気になってしまう子もいるでしょう。親にスマホやゲーム機を預けたり、タイムロッキングコンテナに入れて勉強中は出せなくしたりする方法もあります。

自習室を利用する

図書館や塾などの自習室利用も、ゲームと勉強の両立に役立ちます。ゲームができない環境なので、集中して勉強できるためです。

家では自由なので、勉強に集中しようと思ってもゲームの誘惑に負けてしまう場合があります。図書館や塾ならスマホやゲームは使用禁止で、周りも一生懸命勉強しています。ゲームができない環境に身をおき、集中的に勉強するとはかどるでしょう。

頭ごなしはNG!親もゲームを理解する姿勢が大切

ゲームに関する課題を解決するためには、親後さん自身もゲームについて知識武装しておくことが大切です。基本的にお子さんの方が情報を持っていますから、知識なしで話し合おうとしても言い負かされてしまうからです。

親御さんが知っておくべき、ゲームとゲーム周辺の知識について解説します。

ゲームもYoutubeも、のめり込む基本構造は同じ

もしお子さんがゲームから離れられたとしても、次にYouTubeにハマり込んでは問題の根本解決にはなりません。時間を使う先がゲームからYouTubeに移っただけです。

まずゲームもYouTubeも、大人たちが知恵をしぼってのめり込むように作っているという本質は知っておいてください。

スマホやSNSなど、子どもたちの勉強を邪魔するものは、次々現れ続けます。便利なツールをお子さんに与える前に、「与えたらどうなるか」を想定し、手を打っておくことも大切です。

スティーブ・ジョブズ(Apple創業者)は自分の子どもにiphoneを与えず、ビル・ゲイツ(Microsoft創業者)は自分の子どもが14歳になるまでスマホを与えなかったといいます。その理由を、お子さんと考えてみても良いでしょう。

知識をアップデートし、子どもと対等に話せるようになっておく

ゲームは、もはや単なる娯楽の域を出ています。

先に紹介したプログラミングやメタバース(仮想空間)は、一例にすぎません。ほかにもゲーム開発には、美しいビジュアルを作るグラフィックテクニックや、ストーリーを彩る壮大で魅力的な音楽制作、さらにストーリーを途中で破綻させないための高い論理力やハードウェアやネットワークに関する知識など、求められるスキルは非常に高度です。ゲーム開発は世界の最先端テクノロジーが結集する領域であり、新しいビジネスやチャンスが次々生まれる世界となっています。

親御さん世代が子どものころにプレイしていたゲームとは、もはや別物。常に知識をアップデートし、子どもが夢中になる理由を理解するよう心がけましょう。

勉強に役立つゲームのおすすめ6選

ゲームの中には、学習に役立つ知識を得られるものもあります。楽しみながら勉強できるので上手に活用しましょう。ここでは、勉強に役立つおすすめゲームを5つ紹介します。

マインクラフト

引用:Microsoft「MINECRAFT」

マインクラフトはブロックを使って世界を自由に作っていくゲームです。遊びの決まりがなく、試行錯誤しながらゲームをするので想像力が養えます。アイテムの作り方などの説明がないので、インターネットで調べるなど自分で情報を集める力もつきます。プログラミング教育にもよく活用されているゲームです。

桃太郎電鉄

引用:コナミ「桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~」

桃太郎電鉄はすごろく形式で日本全国を回るゲームです。遊びながら地名や名産品などを覚えられるので、自然と日本の地理に強くなれます。家族や友達と楽しく遊びながら、地理に強くなれますよ。

信長の野望

引用:コーエーテクモゲームス「信長の野望新生」

日本の歴史を学べるゲームなら、信長の野望がおすすめです。人気の高い織田信長を主とした戦国武将が多数登場するのが特徴。武将たちの関係性を考えながらゲームを進めるうちに、戦国時代にくわしくなれます。

べティア

引用:株式会社でらゲー「ベティア」

ペディアは、ニンテンドースイッチで遊べる体験型英語学習ゲームです。キャラクターは英語ネイティブスピーカーの声優が担当しており、リスニング力のアップが期待できます。発音判定もできるので、スピーキングの練習も可能です。

scratch

引用:scratch財団「scratch」

scratchはプログラミングでアニメやゲームを作ることができる無料サイトです。自分の作った作品を公開したり、ほかの作品を見たりして楽しめます。プログラミングを通して、問題解決能力や思考力、協調性などを養えるのが魅力です。

親と子が向き合って問題解決を

お子さんがゲームにのめりこみすぎずぎないためには、ゲームとの付き合い方を親子で話し合うことが大切です。子供の成長に合わせ、遊び方を考えるとよいでしょう。

ゲームをすること自体は問題ありません。ゲームは遊びの一種であり、プレイ時間や頻度を子供自身がコントロールできていれば、よい気分転換となります。ゲームで遊ぶために、やるべきことをやらなくなったり、生活リズムが崩れたりすることが問題なのです。

ゲーム依存を防ぐためには、きっかけとなる悩みや問題の解決が重要です。問題から目を背けてゲームに逃げると、簡単に依存状態となってしまうでしょう。ゲーム依存の背景に理由や原因がある場合、悩みの小さいうちに解決策を見つけていくと予防できる可能性があります。

学習習慣つけるならオンライン家庭教師ピースがおすすめ

お子さんがゲームばかりに夢中になり心配という保護者の方は少なくありません。

お子さんがゲームをしていても、しっかり学習習慣をつけることが大切です。学習習慣をつけるためにオンライン家庭教師ピースの利用がおすすめです。

オンライン家庭教師とは、パソコンやタブレットで家庭教師とテレビ電話を。ないで授業を受けるサービスであり、自宅で受講できます

オンライン家庭教師ピースでは、自宅学習を講師が管理してくれるため、ゲームをしながらでも学習習慣を身につけられます。

また、オンライン家庭教師ピースの講師は本部教務による研修を受けているため、生徒の特徴に合わせて柔軟に指導してくれることが特徴です。

ゲームによって家庭学習できていない場合、オンライン家庭教師ピースの無料体験を受けてみてください。

オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業お申込みはこちらから

まとめ

ゲームが世の中に登場した時から、「ゲーム×子ども×勉強」は親の悩みの中心にあり続けました。近年はテクノロジーの進歩により、昔より中毒性の高いゲームが数多くリリースされ、お子さんの依存を高めています。

お子さんがゲームをやりすぎでは?と心配になったら、まずお子さんの話をよく聞くことから始めましょう。お子さんの話を通して、なぜのめり込むのか?何が面白いのか?とお子さんを理解する姿勢が大切です。もしかすると、友人関係や学校で悩みを抱えていることに気づけるかもしれません。

また親御さんも頭ごなしに否定せず、最新のゲーム事情を把握しましょう。ゲームしていたから効率的な勉強法を見つけられた、ゲームをしていたから将来の夢ができたなど、ゲームがきっかけで自体が好転することも考えられます。