【中学生の部活】勉強との両立や内申点など、気になる点をまとめて解説

中学入学準備で気になることは「勉強」、そして「部活」という方も多いのではないでしょうか。今の中学生の部活事情はどうなっているのか、部活と勉強は本当に両立できるのか、親はどのようなサポートをすれば良いのかなど、親になったからこその心配は尽きません。

今回は中学生の部活動に焦点を当てます。スポーツ庁の調査から現代の部活の実際を探りつつ、必要なサポートや勉強と両立するコツなどについて解説します。

中学生の部活について気になること7つをまとめて解説!

「部活が生活の中心!」という中学生もいるほど、中学生と部活は切っても切り離せない関係にあります。一方で入学してみないと、どのような活動が行われているのか、わかりにくいのも確かです。

はじめに中学校の部活動について、多くの保護者が気になるポイントを7つピックアップし、解説します。

1. 中学生はみんな部活に入っている?

中学生の「部活動への参加状況」は、どれくらいでしょうか?下のグラフは、中学生および高校生の、運動部への参加率を示しています。

引用:運動部活動の現状について(平成29年5月)|スポーツ庁

青いラインが中学生男子の参加率の・ピンク色のラインが中学生女子の参加率をあらわします。平成16年の調査開始以降、男子は75%程度・女子は54%程度で推移しています。

文化部を含めた部活動への参加状況を知るために、別のグラフを見てみましょう。

※ 青・赤の囲みは元のデータにあるものです。

引用:運動部活動の現状について(平成29年5月)|スポーツ庁

グラフより、男子の85.0%・女子の89.2%が何らかの部活動に所属していることがわかります。中学生のほぼ全員が、部活動を行っているといって良いでしょう。

2. 拘束時間はどれくらい?

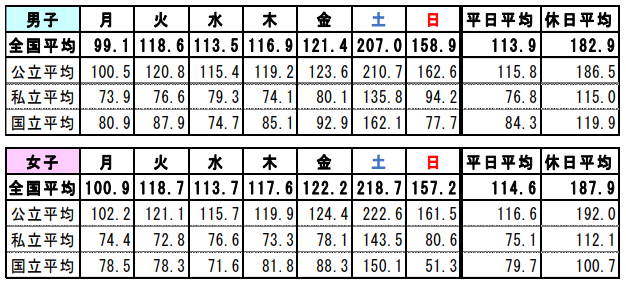

部活動の拘束時間は、どれくらいなのでしょうか?スポーツ庁の同じ調査では、運動部の練習時間についてまとめられています。

引用:運動部活動の現状について(平成29年5月)|スポーツ庁

グラフは「分」で表示されていますので、わかりやすく「時間」にしてみます。

| 男子 | 女子 | |

|---|---|---|

| 月曜日 | 1時間31分 | 1時間40分 |

| 火曜日 | 1時間58分 | 1時間58分 |

| 水曜日 | 1時間53分 | 1時間53分 |

| 木曜日 | 1時間56分 | 1時間57分 |

| 金曜日 | 2時間1分 | 2時間22分 |

| 土曜日 | 3時間27分 | 3時間38分 |

| 日曜日 | 2時間38分 | 2時間37分 |

※ 小数点以下切り捨て

平日で約2時間、休日は2~3時間の練習時間だと分かりますね。

ちなみに部活動の時間は、国立・私立中学より公立中学の方が長い傾向にあります。

引用:運動部活動の現状について(平成29年5月)|スポーツ庁

3. 休日にも練習が入る?

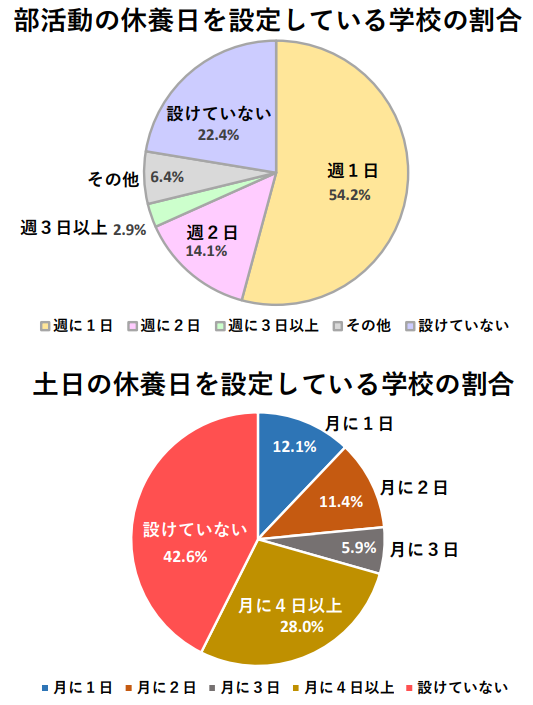

先ほど解説した拘束時間を見てもわかるように、部活動は、休日にも行われます。反対に、部活の休養日はどの程度設定されているのか見てみましょう。

引用:運動部活動の現状について(平成29年5月)|スポーツ庁

約半数の学校が「週1回の休養日」を設けていますが、土日は休養日ではない学校が約4割に上ります。一方、月に4日以上は土日に休養日がある学校も3割近くあります。土日の部活動の状況は、学校によって差があるといえます。

4. 勉強と両立できるもの?

「部活と勉強の両立」、これは多くの保護者が悩む問題です。

結論から言いますと、両立は可能です。学校や塾などの教育業界でも、「部活をしっかりやってきた生徒は、受験に強い」「部活を頑張れる生徒は、学力も高い」と言われています。

目標に向けて努力する経験や時間を効率良く使う意識など、部活で得られる経験には勉強の役に立つものも少なくありません。

ただし、中学生全員が両立できるかというと、そうともいえないのが現実です。お子さん本人の努力はもちろん、保護者のサポートも相当必要になります。

息子さんが公立中学に進学し運動部に入ったというあるお母さんは、最初のテスト前にこうおっしゃっていました。

「部活と勉強の両立、話には聞いていたけれど、こんなに大変だとは思わなかった」「これが中3まで続くと思うと、親も相当な覚悟が必要だ」と。

部活と勉強の両立には、計画的で効率的な取り組みが欠かせません。また早いうちに勉強の基本的習慣をつけておくことも大切です。

5. テスト前は部活も休みになる?

多くの部活動は、定期テスト1~2週間前は練習が休みになります。完全に活動がなくなる部活、活動時間が短くなる部活など、形態は様々です。またテスト前の期間が大会やコンクールの直前に重なってしまうと、通常通りの活動が続くこともあります。

テスト前の部活動状況は、学校や部活によって異なります。学校説明会などで確認しておきましょう。

6. 部活は内申点に影響する?

部活動で目覚ましい成績を残した場合は、内申書に記載されることがあります。ただ、実際の活動状況は書かれません。

内申書の成績を左右するのは、定期テスト結果を中心とした学力面です。内申書を良くしたい場合は、学校の授業に真面目に取り組み、テストで良い成績を残せるよう頑張りましょう。

7. 転部・退部はできる?

途中での転部や退部は、もちろん可能です。「始めてみたが、やっぱり合わない気がする」「他にやりたいことができた」「練習がきつくて勉強に支障が出る」など、理由を添えて顧問の先生に相談しましょう。

ただ学校や部活に、転部や退部を良しとしない雰囲気がある場合もあります。お子さんから話をよく聞き、必要なら保護者から話すなど、適宜サポートしてあげると良いでしょう。

中学校にはどんな部活がある?意外な部活も

中学校には、どのような部活があるのでしょうか?スタンダードな部活から、個性的な部活までご紹介します。

運動部

運動やスポーツを行う部活が「運動部」です。地区大会や県大会など、毎年行われる大会で結果を残すことを目標に活動します。強豪校になると練習時間も長く、厳しいメニューが課されることも少なくありません。

ただし大会で好成績を残せると、「スポーツ推薦」で高校を受験できることもあります。

◎運動部の例

サッカー部、野球部、硬式テニス部、軟式テニス部、バスケットボール部、バレーボール部、水泳部、卓球部、柔道部、陸上競技部、剣道部 など

文化部

芸術系、また卓上競技などを行う部活動が「文化部」です。学校によってバリエーションに個性があらわれやすく、コンクールや展示会、大会を目標に活動する場合もあります。

趣味を楽しみたい、運動は苦手だけれど部活がしたいという中学生に人気があります。

◎文化部の例

吹奏楽部、英語部、美術部、囲碁部、将棋部、パソコン部、家庭科部、技術部、茶道部、演劇部、書道部、手芸部、生物部 など

個性的な部活動を擁する学校もあります。

◎個性的な部活動の例

ボランティア部、プログラミング部、ロボット部、アニメ部、気象観測部、化学実験部、園芸部、点字部、手話部、華道部、日本舞踊部 など

進学先中学にどんな部活があるか知る方法

進学先の中学校にどのような部活動があるかを調べるには、「学校説明会で聞く」「文化祭に行く」「地元の新聞をチェックする」という3つの方法があります。

学校説明会で聞く

主に小学校6年生とその保護者を対象とした学校説明会で、部活の紹介を聞くことができます。中学入学前に部活動について知ることができる、貴重な機会です。

また入学後は、生徒本人を対象とした部活紹介が行われます。またさまざまな部活を体験できる「仮入部」期間もあります。所属する部活はじっくり検討できる仕組みになっていますので、安心してください。

文化祭に行ってみる

中学校の文化祭は、文化部の活動発表の場でもあります。文化祭に行くと、文化祭のために制作した作品や日頃の活動の成果を見られます。先輩がその場にいて話を聞ける場合もあり、より実際に近い雰囲気をチェックできるでしょう。

吹奏楽部や合唱部、演劇部などの発表ステージを見学できる学校もあります。

地元の新聞をチェックする

地元の新聞には、地区大会やコンクールの成績が掲載されます。こまめにチェックしていると、部活ごとの強さや特徴が見えてきます。

また「市民新聞」などのよりローカルな紙面には、あまり知られる機会がない部活動が紹介されることも。中学入学前の1年間だけでも、購読してみると面白いですよ。

入学前に知っておきたい!部活をする上での注意点

我が子が選ぶ道なら、どんな選択でも応援したいと思うのが親心でしょう。ただ、親のサポートがどの程度必要なのかは、事前に知っておくに越したことはありません。

部活をする上で知っておきたい注意点を解説します。

拘束時間

部活が始まると、お子さんの生活リズムが変わります。帰宅時間が遅くなり、休日に学校に行くことも増えるためです。

塾に通っている場合は、時間を変える必要が出てくるかもしれません。また休日の練習はお弁当が必要なこともあります。

練習の頻度・程度によっては、保護者の生活や仕事のリズムを変えなければならないケースも考えられます。

人間関係

部活には特有の人間関係がある点も注意しておきましょう。目標に向けて一致団結することで連帯意識が、先輩・後輩関係を強く意識することで上下関係が生まれやすくなるためです。

部活に固有の人間関係は、多様な経験を積み精神的な成熟につながるというメリットがあります。反対に、濃密な人間関係がプレッシャーになり、ストレスを感じるお子さんがいることも押さえておきましょう。

部活が始まった直後は特にお子さんの様子に注意が必要です。

遠征や合宿

遠征や合宿は、特に運動部に多い活動です。たとえば次のような例があります。

- 市内外の他中学へ練習試合に行く

- 地区大会や県大会のため、遠方の体育館に行く

- 夏休みに高原などで合宿を行う

宿泊の準備や連絡手段の確保、送迎など、保護者のサポートは欠かせません。また合宿は塾の夏期講習と日程が重なることもあるため、勉強計画にも工夫が必要です。

部活は想像以上に忙しい!勉強との両立が難しい理由

中学入学、そして部活が始まると「勉強との両立」を難しく感じるご家庭が急増します。部活と勉強の両立が難しい理由を、4つ解説します。

ペース配分がわからない

中1の1学期に多いのが、「最適なペース配分がわからない」という理由です。勉強も部活も、中学校生活が始まったばかりのため、何を・どの程度頑張ればよいのかわからず、すべてに全力投球してしまい、両立を難しく感じてしまう中学生もいます。

体力が足りていない

練習や慣れない通学によって疲れが溜まり、両立を妨げるケースもあります。慣れるにしたがって体力がついてくれば乗り越えられる課題なのですが、中1の1学期中は体力的なしんどさを感じるお子さんも少なくありません。

時間が足りない

部活が始まると、拘束時間が増えます。自由に使える時間(可処分時間)が減り、勉強に割ける絶対的な時間が足りなくなることで両立できないと感じるお子さんもいます。隙間時間の活用など、効率的な勉強法を工夫する必要があります。

勉強する「理由」が見つかっていない

実は勉強に目的意識を見いだせず、やる気になっていないだけ、という中学生もいます。傍目には、勉強をしない原因は部活の疲れやストレスかと映りやすいのですが、実は勉強の動機がないだけ、というパターンです。

今からできる!部活と勉強を両立させる習慣のコツ

塾や家庭教師の力を借りたとしても、中学生が部活と勉強を両立させるのは簡単ではありません。中学生になるまでに身につけておきたい、両立のコツを解説します。

勉強は計画を立てて取り組む

勉強は「計画」を立て、計画に従って進める習慣を身につけましょう。定期テストでは、テストまでに範囲の学習を完了させなければなりません。先に控える高校受験でも、計画的な学習が重要になることは言うまでもないでしょう。

中学生になり、環境がガラリと変化する中で、急に学習計画を習慣づけようとしてもお子さんに負担になるだけです。生活に余裕のある小学生の間に、毎日の勉強を計画的に進める習慣を身につけておきましょう。

時間に対する意識を高める

「時間は限られている」「時間を有効に使う」といった、“時間に対する意識”を高めることも大切です。

冒頭で解説したように、中学生の部活動時間は「平均 平日1.5~2時間・休日2~3時間」です。学校の授業と部活、さらに睡眠や食事などの生活に不可欠な時間を差し引くと、1日のうち勉強に充てられる時間は、どれくらい残るでしょうか。

時間は無限ではない、目的を持って有効に使うことが大切だ、と今から意識づけをし、実践していくことが中学生に向けて大切な準備になります。

効率的な方法で取り組む

「勉強法」にも注目しましょう。少ない時間で成果につなげるには、取り組み方が重要です。非効率な勉強法と、効率的な勉強法のコツをまとめました。

◎非効率な勉強法

- 同じ内容を作業的に繰り返す(漢字練習など)

- できる問題ばかり勉強する

- 理解より暗記で乗り切ろうとする

◎効率の良い勉強法

- できないものをできるようにしようと取り組む

- 「なぜそうなるのか」を理解しようと考える

- 覚えた知識は定期的に定着を確認する

目的・目標を決める

勉強の目的や目標は、かならず決めましょう。

部活は、「次の大会で優勝する」などの目標があるからこそ、みんな頑張れます。勉強も同じです。「次のテストで〇〇点とる」「模試で〇位以内に入る」など、具体的な目標を決めてから取り掛からせましょう。

目標は、お子さん自身が“ワクワク”するものであるほど、原動力となってくれます。時にはご褒美を付ける作戦も有効です。

無理せず頑張る

計画と目標が決まり、正しい勉強法で取り組み始めたら、無理せず頑張り続けることが大切です。スタートダッシュで張り切りすぎ、すぐに息切れして続かなくなっては元も子もありません。「継続できる」ことを目指し、サポートしていきましょう。3日、1週間、10日、2週間……、と短いスパンで様子を聞くのも大切です。

計画は適宜見直し、修正する

計画を立てたからと言って、計画通りには進むとは限りません。だからこそ、計画は定期的に見直し、修正します。数日に1回程度、進捗と計画とを照らし合わせ、微調整を加えていきましょう。

また部活や学校の予定が変わることも頻繁にあります。計画は修正があって当たり前、という気持ちでいると、予定の変更にも柔軟に対応できるというメリットがあります。

上記は、高校受験まで使える勉強のコツです。早めにマスターすればするほど、中学校生活で有利になれますよ。

アイディアで勝負!部活と勉強、どちらも頑張れるテクニック

部活と勉強、両方とも頑張るためには、お子さん自身が楽しみながら取り組める工夫や、「やってみようかな」と思える仕掛けが大切です。部活と勉強の両立に悩むときにこそ、取り入れたいアイディアテクニックをご紹介します。

部活の仲間と競い合う

勉強も頑張らなきゃと思っている、それは部活の仲間にも共通の心理です。そこで、部活の仲間を勉強面のライバルにもしてしまいましょう。

部活仲間と競い合うには、英単語や理社の重要用語などの「暗記系学習」がおすすめです。テスト範囲を誰が一番早く覚えられるか?と競争したり、覚えた量をグラフにして教室に張り出したりすると、負けん気に一気に火が付きますよ。

隙間時間をフル活用する

「隙間時間の活用」は、よく言われる勉強のコツですが、部活生の場合は「部活があるからこそ生まれる隙間時間」を見つけるよう意識してみましょう。たとえば、次の時間も立派な隙間時間です。

- 着替えてから練習が始まるまでの時間

- 練習後、友達を待っている時間

- 土日の練習後にぽっかり空いた時間

- 帰宅後、「疲れた~」と横になる時間

こうした隙間時間に、授業ノートを振り返るだけでも学習効果は期待できますし、スマホの学習アプリならゴロゴロしながらでも取り組めます。

好きな教科から勉強を始める

苦手教科は勉強を始めると、気が向かず、集中できず、時間ばかりが無駄に過ぎる展開にもなりかねません。勉強は「好きな教科・得意な教科」から始めるのがおすすめです。得意教科の勉強で脳を集中モードにし、その後苦手教科に進むようにします。

得意教科がない場合は、教科書を音読してみましょう。国語でも数学でも、どの教科でも構いません。音読を続けるうちに、不思議と勉強スイッチが入ってきますよ。

とにかく机に向かう、ちょっとだけやってみる

「形から」入るのも、勉強には大切です。積極的に勉強する気分でないときも、とにかく机に向かい、ちょっとだけやってみるようにしましょう。やる勉強も、漢字練習や基礎計算練習など、負担の少ない内容でOKです。手を動かしているうちに、徐々に集中力が高まってきます。

「もうちょっと頑張れそうだ!」と思えたら、問題演習など本格的な勉強に移ります。

部活と勉強の両立で得られるメリット

「部活を最後までやり切った子の方が、勉強や受験でも良い結果を出す」という話を聞いたことがあるかもしれませんね。難関大生や医学部生には、部活と両立していたという学生が少なくないようです。

実際、部活と勉強の両立で得られるメリットは、確かにあります。代表的な3つのメリットを見てみましょう。

計画的に進める力がつく

部活動があると、どうしても「使える時間」が限られます。限られた時間で勉強も頑張るためには、やるべきことを計画的に進める思考が必要です。

部活と勉強の両立を通じて、計画的に・戦略的に物事を進める力が身に付くと期待できます。

集中力が身に付く

限られた練習時間、限られた勉強時間で成果を出すには、一瞬一瞬に集中して取り組むことが大切です。集中できる脳の力を養成できる点も、両立のメリットでしょう。

また迫る目標(大会、テストなど)に向けて集中することで、プレッシャーに負けない精神力がつくともいわれています。

時間の使い方が上手くなる

部活も勉強も両方頑張りたい!と努力することで、時間の使い方が上手になるというメリットもあります。通学時間や休み時間、練習前後の時間など、隙間時間をフル活用する意識は、部活と勉強の両立に対する強い意志がないと続かないからです。

中学生時代に身につけた時間を上手に使うコツは、高校生、大学生になっても役に立ってくれるでしょう。

部活と勉強の両立に関して親ができること

部活と勉強の両立を、実際に頑張るのはお子さん自身です。親御さんにできるのは、両立できるよう環境を整え、サポートすることだけ。では、親御さんができるサポートとは?部活と勉強の両立を応援するサポート方法を解説します。

健康的で規則正しい生活を維持させる

毎日を健康で元気に送れるようサポートすること。当たり前に見えて、一番大切なポイントです。部活で忙しくなると、あっという間に生活のリズムが崩れます。YouTubeやゲームの誘惑があれば、なおのこと!

生活リズムの確立には時間がかかるのに、崩れるのは一瞬だと心得ましょう。部活も勉強も、心身が元気であってこそ頑張れます。栄養バランスの取れた食事と睡眠、リラックスできる空間を整えてあげてください。

頑張ってるねと努力を認め、労う

親は、つい欲目で子を見てしまいがちです。「もっと頑張れるはず」「まだまだ甘い!」と、子どもを手厳しく評価したくなる日もあるでしょう。つい、厳しく見てしまうのは、我が子を心配する親心です。

しかし、だからこそ時に大人の評価は脇に置き、「頑張ってるね」と労うことが大切です。

お子さんは、お子さんなりに毎日一生懸命頑張っているはずです。親の知らないところで、心身を擦り減らしているかもしれません。「自分の頑張りを認めてもらえた」という気持ちは、お子さんにとって何よりの安心感になり、次も頑張ろうという気持ちにつながってゆきます。

効率的に時間を使える方法を検討する

限られた時間を最大限有効に活用できる方法を探し、提案するのも親御さんの大切な役割です。勉強法を調べたり、進捗管理を手伝っても良いでしょう。

塾に通うのも、勉強法を改善する良い方法です。ただし移動時間がかかるのがネックでもあります。そんなときは、自宅で学べる方法を検討してみましょう。近頃は、アプリやタブレット学習、オンライン学習も充実しています。お子さんに合いそうな方法を試してみるのもおすすめです。

オンライン家庭教師を活用!

自宅学習の効率と密度を上げるには、オンライン家庭教師という選択肢もあります。

オンライン家庭教師とは、パソコンやタブレットを介してマンツーマン指導が受けられる教育サービスのこと。塾への移動時間が要らない、低価格で高品質な1対1指導が受けられるなど、時間的・費用的なコストパフォーマンスの良さで人気が高まっています。

中でもオンライン家庭教師ピースは、生徒と講師の「相性」を重視するオンライン家庭教師会社です。お子さんのやる気を引き出し、勉強に前のめりにさせる講師を厳選してご紹介するので、限られた時間を活用したい部活生にも評判です。

ピースの授業は週1回から受講可能、時間帯も柔軟に対応できます。まずは体験授業からおためしください。

部活も勉強も、中学生は「自分でしっかり考え判断し決める」ことが大事

部活に勉強、新しい人間関係。

中学校生活のはじまりは、ワクワクとドキドキ、ソワソワが入り混じります。大人への階段を大きく一歩上る心地もし、保護者としても我が子の成長を嬉しく感じるタイミングではないでしょうか。

中学生になると一人で行動する範囲も広がり、いつまでも親が生活の隅々まで見てやることはできません。徐々に「自分で考え、判断できる」よう、サポートの仕方を変えることが大切です。

部活は、もしかしたらお子さんにとって初めての“選択と決断”になるかもしれません。主体性を持ち、自分でよく考え決める、良い経験です。

友達に誘われたから、あの子が入るからといった理由で部活を決めるのではなく、自分がやりたいことを真剣に考え、いくつもの候補を比較検討するチャンスだととらえます。

もっと言えば、部活はかならず入らなければならないものではありません。部活に入らず、自分がやりたいこと・興味のあることに邁進するという選択もOKです。

どの部活に入るか決めるのも、続けるのも、あるいは辞めるのも、すべてはお子さん次第、そしてご家庭次第。だからこそ、主体的にしっかりと考え、判断することが大切です。

親にとっても、中学進学は子育てが新しいステージに進むタイミングです。お子さんが主体性を身につけられるよう、適切なサポートを行っていきましょう。

まとめ

中学生になる楽しみの1つは部活!と話すお子さんも少なくありません。目標に向けて努力する価値や人間関係など、部活で学べることもたくさんあります。

一方で、部活に一生懸命になりすぎて勉強がおろそかになっても困りますよね。定期テストや高校受験など、勉強は待ってはくれません。

「限られた時間を効率良く使う意識」を、お子さんが身につけられるよう導いてあげましょう。時間と効率を意識すれば、部活と勉強も両立できます。中学校生活を実りあるものにするために、お子さんと入学準備を進めていってください。