結局、過去問は何年分解くべきなのか。赤本の使い方も含めて解説します

「過去問は何年分くらいやればいいのか」「たまに『25年分』という人もいるようだが、現実的に無理では…」、大学入試の過去問をめぐっては毎年このような悩みが寄せられます。

大学入試の問題を解くのは、時間も気力も必要です。他の勉強もあることを考えると、過去問にばかり時間を費やせないというのもわかります。一方で過去問を知らないまま勉強をすすめるのも、少し不安になるのではないでしょうか。

大学入試の過去問は、いったい何年分やれば良いのか。

ズバリ、その疑問に答えていきます。

あわせて過去問を解くべき時期や効果的な進め方も解説しました。第一志望大学への合格を目指し、過去問との付き合い方を知る参考にしてください。

【結論】第一志望なら5~10年分、第二志望以下は2~3年分

赤本を解く最適な年数は、第一志望大学と第二志望校以下で異なります。

第一志望大学は、時間が許す限り多めに・第二志望校以下は最小限の対策に抑えるのがコツです。

赤本を解くべき年数と、その理由を解説します。

第一志望はたっぷり解いておきたい

第一志望大学の過去問は、最低5年・できれば10年以上分を解いておきましょう。

入試問題は、「大問数の増減」「頻出分野が出ない」など、ある年突然大きく傾向が変わることがよくあります。数年分しか過去問を解いていないと昨年前の傾向にしか対応できず、実際に変化があったときに柔軟に対応できない場合があります。

また小さな変化は毎年のように発生しています。まとまった年数の過去問を解いておくと、大学で起きやすい変化に気付け、多少のことならすぐ対応できるようになります。

実際、大学受験を終えた先輩たちに第一志望大学の過去問を何年分解いたか調査すると、3割が4~6年分ほどを解いたと解答しています。

また10年分を解いた先輩も3割、11年分以上と回答した先輩も2割ほどいました。

志望大学の難度が上がるほど、しっかり解き込む先輩が多いようです。

第二志望以下は時間と相談しながら

大学受験では、受験生1人あたり平均して3~4校を受験します。5~6校受ける人も珍しくなく、中には7校以上という人もいます。受験校数が増えるため、第二志望以下も1大学あたり5~10年分解いていては、受験勉強をする時間が足りなくなります。

学習スケジュールを調整しながら、1大学あたり2~3年分を目安に取り組みましょう。

先輩たちも、第二志望以下の過去問は「2年分解いた」との回答が25%ほど、「3年分解いた」との回答が40%を占めます。

また、第一志望校以外でどの大学を受験するかは、共通テストが終わった1月下旬から決まり始めます。1月下旬にならないと第二志望以下が確定せず、どの大学の過去問を解けばよいかも決まりません。

第二志望以下の過去問練習は1月下旬から2月本番までのほんの短い間におこなうため、そもそも5年分解くほどの時間がとれないという事情もあります。

過去問を解く目的

過去問は、なぜ解く必要があるのでしょうか。

「傾向を知るため」「時間配分を決めるため」など、さまざまな答えが思い浮かびます。

目的を理解した上で取り組むのと、「みんながやってるから」と盲目的に取り組むのとでは結果に差が出て当然です。

合格への距離を少しでも短くするために、過去問を解く目的を考えてみましょう。

大学の出題傾向や難易度を知るため

大学受験は、大学(学部)によって特徴的な出題がされます。3つの国立大学の、英語の出題例を見てみましょう。

| 大学名 | 試験時間 | 大問数 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 名古屋大学 | 105分 | 4題 |

|

| 筑波大学 | 120分 | 3題 |

|

| 金沢大学 | 90分 | 3題 |

|

当然、問題文で出やすいテーマや出題難易度、解答形式も異なります。

さらに私立大学は学部ごとにも問題が変わります。

自分が受ける予定の大学・学部が、例年どのような問題を出しているのか、正しく知っておくのが過去問を解く目的の1つ目です。

実際に解き、実力とのホントの差を体感するため

過去問を解くと「意外と解ける!」「いや、やっぱり難しい…」と、解いたからこそ実力との差を体感できます。

この「体感」が、過去問を解く目的の1つです。

いまは「〇〇大学 過去問 傾向」と検索すれば、予備校や塾、教育系YouTuberなどがまとめた情報が容易に手に入ります。「第1問は標準的なレベル、基礎を大切に~」「第4問は難問が出やすい。対策は~」と、細かく解説されておりとても参考になります。

ただし注意したいのは、こうした情報にある「基本的」「標準」「難しい」などの評価は、基準がさまざまだということです。ある人にとっては標準的な問題でも、別の人は難しく感じ、また別の人にとっては得意なタイプの問題かもしれません。

受験情報をいくら読み込んでも「自分にとってのホントのところ」はわからないのです。

実際に解き、実力との差を体感することで、ホントの情報がわかります。

勉強計画の精度を上げるため

過去問を解くと、勉強量や実力がまだまだ不足している部分が見えてきます。「実力不足の箇所を見つける」のも、過去問に取り組む目的です。

見つけた不足を克服できるよう勉強計画を修正し、受験勉強の精度を上げましょう。

とくに「すでに習っている・演習が終わっているのに、解けない」部分は要注意です。本来、解けてもよい問題が解けないのは、「知識・解き方を忘れている」「基礎が定着していない」など、根本的な問題を抱えているケースが多いためです。

放置して解決できる問題ではないため、かならず勉強計画を見直しましょう。

合格に近づく過去問の使い方&注意点

過去問は、ただ解いても力にはなりません。合格に近づくには、いくつかのコツが大切です。

過去問にチャレンジし始める前に知っておきたい、「合格に近づく過去問の使い方」を解説します。

できなくても落ち込まない

過去問に取り組み始める時期は、次のとおりだと先述しました。

- 中学受験 ⇒ 小6の9月

- 高校受験 ⇒ 中3の11月

- 大学受験 ⇒ 高3の夏休み

実は、この時期に過去問を解いても、ほとんどの受験生は合格点がとれません。まだ問題演習が十分に積み上げられていないので、解けなくても当然なのです。

過去問の目的は、「合格点までに足りない箇所を見つける」です。解けなくても落ち込まず、合格までにやるべきことが見つかったと考え、落ち込まないようにしましょう。

落ち込んでいても、1点も上がりません。

厳しいようですが、これが現実です。

前を向いて、できない問題をできるようにすることだけに力を注いでいきましょう。

実力・知識不足の箇所を見つけ、学習計画に反映する

過去問に取り組むと「ここはまだだまだ」と、実力・知識不足の部分が見つかります。見つかったポイントは、合格までに克服すべき課題です。以降の学習計画に反映させ、実力アップを目指しましょう。

過去問を受験直前ではなく、夏~秋に解くのも「以降の学習時間を確保するため」です。最終的に本番で合格点を取れるよう、秋冬の学習計画を充実させていってください。

記述問題は先生に添削してもらう

過去問に記述タイプの問題があったら、答案を先生に添削してもらいましょう。自分では気づけないミスや、よりふさわしい言い回しを教えてもらえます。

記述問題の解答は、合っている箇所が多いほど得点が増える「加点方式」と、間違った箇所分の得点がマイナスされる「減点方式」のいずれかで採点されます。「どこが合っているのか/どこが間違っているのか」を受験生本人が正しく評価するのは難しいため、先生の添削を受けると間違いありません。

復習は徹底的に行う

過去問に取り組み答え合わせをしたら、納得がいくまで復習しましょう。「未習範囲」「あまりに難しすぎる」など、どうしても手が出ない問題以外は解けるようにしておくことが大切です。

その過去問を出題した学校では、同じ問題は出されません。しかし、次の模試や別の学校の受験では、似た問題がでる可能性があります。

出題傾向が変わる可能性もある

過去問は、あくまで「過去に出題された問題」です。

学校ごとに一定の傾向はありますが、かならずしも今年も同じ傾向で出題されるとは限らない点だけは忘れないようにしましょう。

実際、「今年から急に問題が変わってびっくりした」という声は、毎年のように受験生から聞かれます。ある年、突然、ガラリと傾向が変わるのは、よくあることです。

過去問で傾向を知り対策を進めますが、あくまで「傾向」である点は押さえておいてください。

傾向は、いつ変わってもおかしくありません。傾向が変わっても落ち着いて取り組めるよう、柔軟な対応力も身につけておきましょう。

過去問を解く時期

過去問は、いつごろから解き始めるのがベストなのか?中学受験・高校受験・大学受験の3パターンに分けて、最適なスタート時期を解説します。

中学受験の場合

中学受験の場合、【小6の9月ごろ】から過去問に取り組むのがおすすめです。

小6の9月以前だと未習範囲が残るため、解けない問題が出てくる可能性があるためです。中学受験対策を進めていれば、およそ小6・9月ごろにはすべての範囲の学習が終わり、過去問にチャレンジする土台が完成します。

夏休み明けに緩みがちなモチベーションに刺激を与えるためにも、過去問は有効です。過去問を解くと実力がまだ足りないと実感でき、勉強意欲が戻りやすくなります。

高校受験の場合

高校受験の場合は、【中3の11月ごろ】から過去問にチャレンジすると良いでしょう。

中3の11月だと未習範囲も残りますが、高校入試で出題される範囲の大半は既習となります。過去問に未習範囲の問題があったら飛ばし、できる問題だけを選んで解いてもOKです。

過去問に取り組むと、得点が安定しない分野が見つかります。11月から本番までの期間で得点を安定させられるよう、学習計画も見直しましょう。

大学受験の場合

大学受験生であれば、【高3の夏休み】に一度過去問を解いておきます。夏休みの段階では、まだ解けなくて大丈夫です。苦手や実力が及ばない分野を発見し、秋以降に対策できるよう受験勉強の計画を見直してください。

本格的に過去問に取り組むのは、試験本番の2か月前ほどからです。共通テスト対策なら11月ごろから、国公立大二次試験なら共通テスト直後から、私立大学なら年末くらいからを目安にしてください。

高3の夏休みに過去問を解いておきたい理由は、次の3つです。

- まとまった時間が取れるため

- 未習範囲が少なくなるため

- 見つけた苦手や不足を秋に補うため

夏休みは、受験生がまとまった学習時間をとれるほぼ最後のタイミングです。冬休みは共通テスト直前であり、大学別の過去問を解く余裕はありません。

また高3の夏休みになると、未習範囲がかなり少なくなります。大学の問題が解きやすくなるのも、夏休みに過去問に取り組みたい理由です。

さらに、過去問を解いて苦手や実力不足が見つかっても、夏休みならまだ間に合います。秋に苦手対策をする時間がとれるためです。

大手予備校でも受験生には「高3夏休みに過去問研究をする」よう指導しています。ライバルに後れをとらないためにも、夏休みに一通りの過去問を解いてみましょう。

本腰を入れるのは冬以降

本腰を入れて過去問の勉強を始めるのは、冬以降です。もっといえば、共通テストが終わってからです。

国公立大学志望の受験生は、共通テストの結果次第で志望校が変わる場合があります。実際に出願するのは、夏に一生懸命過去問研究に取り組んだ大学ではないかもしれません。

出願が終わり、受験大学が決まったら本腰を入れて過去問に取り組みましょう。

過去問の効果的な使い方

過去問は、ちょっとしたコツに気を付けて解くだけで効果がグンとアップします。

過去問を解く前に押さえておきたいコツを6つ、解説します。

赤本には書き込まない

過去問は、傾向を頭に入れるために何度も見返し繰り返し解きます。復習する際に書き込みがあると、書きこんだ内容が問題を解く際の“余分な情報”になってしまいます。

赤本は書き込みをせず使いましょう。

ただ実際には「下線を引きたい」「図形に補助線を書き込みたい」など、書き込みが必要となるはずです。

また赤本は、本来B4~A3程度の用紙に印刷されている問題を赤本サイズに縮小して掲載しています。英文の文字、数学の図形など、すべてが必要以上に小さくなっているため、拡大コピーすると使いやすくなります。

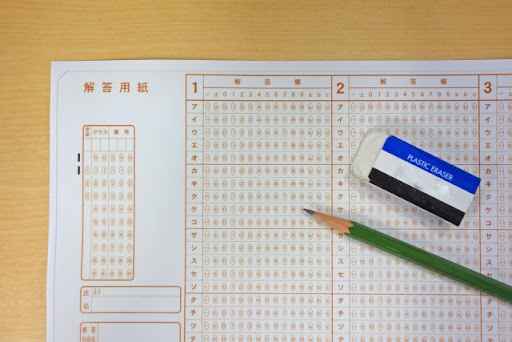

時間を測って解く

過去問は、かならず制限時間を正確に計って解きましょう。本番では、数秒でも時間の超過は許されません。「あと5秒あれば書ききれたのに」という惜しい失点を失くすためにも、練習の段階から時間を秒単位で正確に計り、時間内に解ききる力を付けることが大切です。

また制限時間内に解けた部分と解けなかった部分は、区別できるようにしておきましょう。解けなかった問題は、時間を超えたことがわかるようにした上でチャレンジします。

「解けなかった問題は番号に印をつける」「ペンの色を変えて続きを解く」などの方法がわかりやすく、おすすめです。

解けなかった問題を、いかに時間内に収めるか戦略を考え、再チャレンジしてみてください。

復習をする

過去問を解いたら、かならず復習しましょう。

同じ問題が同じ大学で再度出題されることはありませんが、他の大学で似た問題が出題される可能性はあります。一度解いた問題は、かならず解けるようにしておくことが大切です。

復習では「なぜできなかったのか」「どうすればできるようになるか」といった弱点克服の視点を重視してください。

解けなかった問題の解法を覚えるだけでは不十分です。参考書で基本を確認し、類題を解き、次に同じ問題が出たら自信を持って解ききれる状態にまで高めましょう。

わからない問題は質問し解決する

赤本は、決して解説が充実しているとはいえません。解説を読んでも解き方が理解できない場合、学校や塾の先生に質問し解決しましょう。

ただし、過去問レベルの問題になると、いくら先生でも即答できる人は稀です。先生が解いている時間をただ待つのは時間がもったいないため、問題を預けて後日あらためて解説を聞きに行くようにしましょう。

自分が解いたプロセス(ノートなど)も持っていくと、思考過程のミスを指摘してもらえる可能性があります。

論述問題は添削を受ける

国語や地歴、小論文などの論述型問題を解いたら、添削してもらいましょう。学校の先生、あるいは塾や予備校の先生に問題と解答を預け、赤入れを依頼してください。

プロに添削してもらうと、自分では気づけないミスや論理の不整合が見つかります。またより端的で適切な言い回しも教えてもらえるかもしれません。

赤本は論述問題の解答を省略している場合があります。「解答がないから」と答え合わせをあきらめるのではなく、利用できる手段は使い切る心づもりで取り組んでください。

共通テストの過去問は何年分解くべき?

大学受験の過去問には「共通テスト」もあります。共通テストの過去問は、何年分ほど解くのがベストでしょうか。

共通テスト過去問の使い方を解説します。

共通テスト+センター試験で5~8年分

共通テスト自体が新しい試験のため、過去問を解く際はセンター試験分も活用しましょう。

- 2021年度入試以降:共通テスト

- 2020年度入試まで:センター試験

2つの試験をあわせて5~8年分を解くのが理想です。

2015年度入試分以降は、現行の新過程に対応しています。2015年以前の問題は教科書の課程が異なるため、使う際には注意しましょう。

共通テスト予想問題も活用しよう

共通テストは過去問のほか、予想問題集も活用できます。

河合塾・駿台・Z会などが共通テスト予想問題集を出版しています。問題の難易度は、河合塾がもっとも標準(共通テスト本番に近い)で、次いで駿台、Z会の順に難しくなります。

自分のレベルや目標に合わせた予想問題も活用し、共通テストの形式や傾向に慣れていきましょう。

過去問を手に入れる方法

過去問を入手する方法はさまざまです。受験学年別に、過去問を手に入れる方法を解説します。

またすべての受験に共通して「先輩から譲ってもらう」方法もあります。同じ学校を受験した仲の良い先輩がいたら、相談してみると過去問を譲ってもらえるかもしれません。

中学受験生なら「塾」「学校ホームページ」で収集

中学受験生が過去問を入手する方法は、次の3つです。

- 過去問サイト

- 塾

- 受験する中学校

首都圏中学受験4大塾の1つである「四谷大塚」は、中学受験の過去問サイトを運営しています。会員登録(無料)すると、450校※ 以上の過去問をダウンロードできます。

国語の問題は本文の著作権の都合で公開されていないケースもありますが、大半の問題を入手できます。

また塾が独自に過去問を収集しており、塾生に配布している場合もあります。どの中学の問題が何年分あるかは塾によって異なりますので、詳しくは塾にお問い合わせください。

中学校によっては学校で無料配布しているところもあります。「学校のホームページからダウンロード」「資料請求」など配布方法はさまざまです。

過去問についての情報は、中学校ホームページの「受験生へ」というページに掲載されています。

※ 2022年11月時点

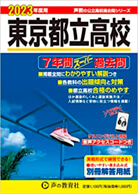

高校受験生なら「市販」「教育委員会・学校ホームページ」で収集

高校の過去問は、「市販の教材を買う」「教育委員会や高校のホームページからダウンロードする」が一般的です。

都道府県立高校の過去問は、どの地域でも市販されています。収録されている年数や解説の充実度が教材によって異なるため、書店で実物を見て比較してみましょう。

どの教材も、収録されている問題自体は同じです。使いやすそうなものが1冊あれば十分です。2冊も3冊も買う必要はありません。

繰り返し解くことも想定し、コピーして使うのがおすすめです。

また教育委員会ホームページ(公立高校)や学校のホームページ(私立高校)でも、過去問が公開されている場合があります。

教育委員会での公開状況は自治体によって異なります。また、公開されている年数は最長でも3年程度です。

多くの私立高校は、過去問を学校ホームページで公開しています。ただし、2年分程度の公開にとどまるケースが多いようです。

大学受験生なら「赤本」「過去問サイト」で収集

大学受験生の過去問といえば、「赤本」です。赤本は379大学分※ が発行されています。最新号は毎年5月~9月にかけて発売されます。

図書館や進路指導室、塾、またブックオフなどの古書店では、過年度の赤本を見つけられます。

また過去問サイトでも問題をダウンロードできます。過去問の収録件数が多い過去問サイトは、以下の2つです。

いずれも会員登録(無料)すると、過去問の問題と解答・解説が使えるようになります。

先輩に譲ってもらう

合格し赤本が不要になった先輩から譲ってもらうという方法もあります。費用がかからない点がメリットですが、書き込みや破損がある可能性は踏まえておきましょう。

また塾によっては、先輩から不要になった赤本を集め、後輩に譲るイベントを開催するところもあります。

ダウンロードする

過去問はインターネットからのダウンロードでも入手できます。有名なサイトを3つ、紹介します。

◎ 東進過去問データベース

190大学28年分を無料で閲覧・ダウンロード可能。無料の会員登録が必要。

https://www.toshin-kakomon.com/

◎ 旺文社パスナビ「大学入試過去問一覧」

国公立大や難関・有名私立大学を中心に約180大学の過去問を公開。無料会員登録が必要。

https://passnavi.evidus.com/plus/exam/

◎ 河合塾 大学入試解答速報

毎年、共通テストと難関大学の解答速報を配信。共通テストは解説動画付き。

https://www.kawai-juku.ac.jp/nyushi/

「過去問をやっていて良かった!」先輩の声

過去問をやっておいたから、こんな良いことがあった!という先輩の声を5つ、紹介します。

難しい過去問に心が折れそうになる日もあるかもしれませんが、先輩の声を励みに頑張っていきましょう!

過去問対策ならオンライン家庭教師ピースへ

大学の過去問、また共通テストの過去問対策は、戦略的な取り組みが成否を分けます。「いつ・どのくらい・どのような目的で解くのか」を押さえ、計画立てて進めましょう。

とはいえ、初めて大学受験を受ける高校3年生は、戦略・計画といわれてもよくわからないのが本音ではないでしょうか。

そんなときは、プロの手を借りるのがおすすめです。

自宅でマンツーマン指導が受けられるオンライン家庭教師なら、過去問の計画立ても復習も自由自在です。有名校・難関校出身の先輩講師も大勢在籍しているため、体験談に基づいたほかにはないアドバイスが受けられます。

オンライン家庭教師の中でもおすすめは「ピース」です。生徒と講師の相性にどこよりもこだわり、生徒が意欲的に集中できる環境を用意しています。

全国3,000人以上の講師から、あなたとの相性ピッタリな1人を選び出すマッチング力に長けたオンライン家庭教師ピースの無料体験授業で、過去問対策の正しい進め方を相談してみましょう。

オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業申込はこちらから

まとめ

過去問は、高3夏休みからスタートしましょう。まず1年分を解き、実力不足や弱点を発見します。秋以降の学習で克服し、直前期に本格的にやり込んでください。

第一志望の過去問は5年~10年分を、第二志望以下の過去問はスケジュールと相談しながら2~3年分に取り組みます。

過去問は一度解いて終わり、ではもったいないです。二度三度と繰り返し、志望校の出題傾向を身体にしみこませましょう。受験生にとって復習がいらない問題は、本番だけだと知っておいてください。

記述問題の添削、また過去問演習の計画や質問は、自宅でマンツーマン指導が受けられるオンライン家庭教師ピースにご相談ください。