結局、赤本はいつから始めればいい?合格できる活用法を解説

自習中、机に赤本を積み上げる先輩の姿を見て「受験生なんだ」「〇〇大学を受けるんだ」「カッコいいな」と憧れたあの日。

いつのまにか月日は過ぎ、今度は自分が赤本を積み上げる学年になりました。

ピカピカ、最新刊の赤本を買って、さあ……、あれ?「赤本って、いつやればいいんだろう?」、そんな悩みを抱えてはいないでしょうか。

赤本は、高校3年生の夏休みに一度チャレンジします。

「え、無理」「解ける気がしない」?

そうです。でも夏休みにやっておく必要があるのです。

この記事では、赤本をやるべき時期や目的、取り組む際の注意点などを解説します。最後まで読むと、赤本を合格に向けて最大限活用できるようになること、間違いなしです。

赤本とはどのような教材?

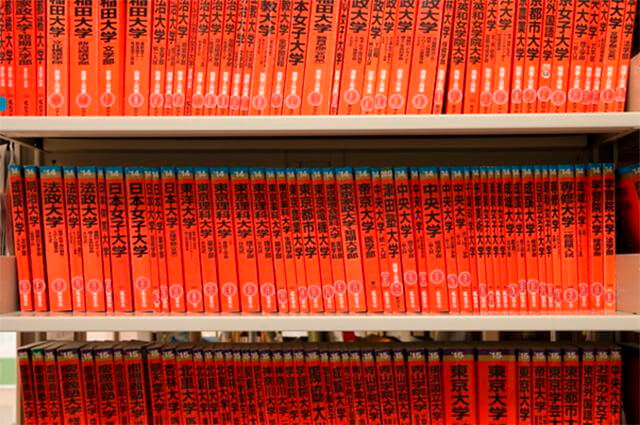

「赤本」とは、教学社が出版する大学の過去問問題集です。60年以上前から存在し、379 大学634点が発刊されています(2022年11月時点)。

大学入試の代名詞ともいわれる赤本の特徴は、以下の3点です。

- 大学別(・学部別)に出版されている

- 数年~十数年分の過去問が収録されている

- 大学の出題傾向や対策が書かれている

入試の問題には「著作権」があり、大学以外の人・団体が無許可で公開してはいけません。インターネットを探しても大学の過去問が思うように見つからないのは、このためです。

赤本は手に入りにくい「大学の過去問」を確実に手にできる、貴重な問題集です。

赤本はいつから始めればいい?

最新の入試問題を収録した赤本は、毎年5月上旬~9月にかけて順次発売されます。ここで気になるのが、「買ったのは良いが、いつから取り組めばよいのか」ではないでしょうか。

赤本はいつから始めれば合格に近づけるのか、ポイントを3つ解説します。

高3夏休みから始めるのがベスト

★結論★

赤本は「高3夏休み」から始めよう!

初めて赤本を解くのは、高3の夏休みがおすすめです。高3の夏休みより前では未習範囲が多すぎて解けず、夏休みを過ぎると対策できる残り期間が短くなるためです。

大手予備校でも「高3の夏に一度過去問に取り組む」よう指導しています。高3の夏に大学ごとの出題傾向や難易度を把握し、受験本番までに不足を補える学習計画を立てましょう。

国公立大志望生なら

国公立大志望生は、共通テスト対策も重要です。赤本をいくらやり込んでも、共通テストで大学のボーダーラインを超える得点が取れなければ、合格可能性は高まりません。

夏休みには共通テストの過去問にも取り組んでおきましょう。

私大志望生なら

私立大学が第一志望の受験生は、大学の過去問をやり込む対策が合格を近づけます。夏休みに一度赤本を解き、秋からは不足を補う勉強を積み上げたら、11月ごろからは赤本に精を出しましょう。

間違えてない!?赤本の使い方|赤本は「力を伸ばすための教材」ではない

赤本と、皆さんが普段使う教材や問題集とには、決定的な違いがあります。それは、赤本は決して実力を伸ばすための教材ではない、ということ。ここをおさえていないと、せっかくの赤本も効果的な使い方ができないどころか、逆効果にもなりかねないので要注意です。

赤本と通常の教材・問題集の違い

皆さんが普段使っている参考書や問題集は、すべて「科目の実力を伸ばす」という目的で作られています。

問題の選定から並べ方、解答解説の書き方まで、1冊まるごとが「実力を伸ばす」「成績を上げる」という目的に沿っているのです。

では、赤本は?

赤本というのは大学で課された試験の過去問を収録したものですよね。収録されている問題が「過去問」というのがポイント。

大学の入試問題というのは受験生を「振り分ける」、もっと分かりやすく言えば「合格/不合格を決める」ために課すもの、「落とすため」の問題ともいえます。問題そのものが、受験生の実力を伸ばすという目的で作られていないのです。

日頃使っている教材・問題集は「実力を伸ばすためのもの」であり、赤本は「受験生を落とすための問題」が載っている。ここを忘れないでください。

※ 具体的な使い方は後述しますので、合わせて読んでみてください!

赤本を使う際に気を付けたいのは「解答・解説」部分

赤本には目的の他に、いくつか他の問題集とは異なる点があります。特に受験生に深くかかわる解答・解説部分には次の2つの注意点があります。

- 解答はあくまで「解答例」である

- 解説は決して充実しているとはいえない

赤本の解答は大学が公表しているものではなく、予備校や塾の講師が解いたものが載っています。つまり解答の「例」でしかないということ。そして公式の解答ではないため、稀に解答ミスがあることも。

また赤本を使って「実力を伸ばす」ことを想定していないので、解説も最小限です。「赤本は解説を読んでもわからない」と愚痴をこぼす先輩もいたかもしれませんが、それは赤本の性質上やむを得ないことなのです。

そもそも赤本をやる目的は?

赤本は、「なぜ解くのか」という目的を明確にして取り組むことが、合格に近づく秘訣です。なんとなく解いても漠然とした情報しか手に入らないでしょう。

赤本をやる目的を3つ、解説します。

出題傾向・難易度を知る

国公立大学でも私立大学でも、大学の個別試験の問題は大学ごとに特徴があります。

◎ 赤本でつかみたい情報

- 問題の難易度

- 問題量

- 頻出分野

- 問題形式

- 配点

こうした情報は、問題を眺めていても把握できません。実際に解き、体感して初めてわかるからこそ、「実際に解いてみる」ことが大切なのです。

時間配分の戦略を立てる

限られた時間内に問題を解ききるには、戦略的な時間配分が必要です。

◎ 時間配分の戦略例

- 問題を解く順番を決める

- 一題あたりにかけられる時間を決める

- 見直し・やり直しに必要な時間を決める など

自分にとって最適な時間配分を見つけるには「PDCA」を繰り返すしかありません。「これでいけるはずだ!」という仮説を何度も試し、自分なりの時間配を見つけてください。

※PDCA:Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルを繰り返し、最適なプランを見出す改善手法。

勉強計画を改善する

多くの受験生は赤本を解くと、実力不足を痛感します。でも、それで良いのです。

赤本を解く目的の1つに「大学の問題レベルと自分とのギャップを知るため」というものがあるからです。

実際に赤本を解いて発見できた実力が及ばない部分を、秋から冬にかけての学習で埋める計画を立てましょう。

秋冬の勉強を効率的に進めるために、夏休みに赤本を解いておくということです。

赤本の効果的な使い方

大学の過去問は、限られた年数分しかありません。一度解いてしまうと、二度と「初見」はやってこないのも事実です。赤本は一回一回、大切に解きましょう。

学習効果をアップさせる赤本の使い方を5つのポイントから解説します。

本番と同じ制限時間・時間配分で解く

「解けない!」「時間が全然足りない!」と思っても、かならず本番と同じ制限時間で解いてください。また自分で決めた時間配分も厳守します。

赤本を解く目的は、「時間内で合格点をとるために足りない実力」を見つけることだからです。ダラダラ時間を延ばして解き正解しても、本番では合格できません。

時間内に解けなかったら「どうすれば時間内に解けるようになるか」を考え実践し、時間内に解ける自分を目指しましょう。

問題に手ごたえをマークしておく

赤本は、解き終わった後に答え合わせと復習をします。次に同じタイプの問題がでたら解けるようにするためです。

復習の効率をアップするために、解きながら問題に「手ごたえをマーク」しておくのがおすすめです。

◎ おすすめのマークの付け方

- マークは3つに分ける

- 「自信を持って解けた→ 〇」「不安→△」「手がでない→×」など

- 問題番号の隣につけておく

マークがついていると、どの問題から優先的に復習していけば良いかが見極めやすくなります。また「〇」とマークしたのに不正解だった問題は、何か理解不足がある・正しく覚えられていない箇所があるなど、見つけにくい弱点も発見できます。

記述問題は先生に添削してもらう

記述形式の問題を解いたら、学校や塾の先生に添削してもらいましょう。赤本には正解が載っていない、あるいは載っていても解説が不十分で自分の解答が合っているのかわからないケースも多いためです。

先生に添削してもらうと、自分では気づけなかった情報の抜け漏れや誤字脱字、表現の不備なども見つけてもらえます。

「どのように改善すれば正解になるか」というアドバイスをもらえると、記述問題への対応力がグンとアップします。

「実力不足・知識不足」の箇所を洗い出す

つけたマークや記述問題の添削を通じて、まだまだ実力・知識が足りていない単元を洗い出しましょう。

洗い出した項目は、秋からの受験勉強で補える計画を立てます。基本に戻る必要があるほどの実力不足なら克服に時間がかかるため、夏休み中に取り掛かっても良いでしょう。

また赤本には「その問題が出題された年の合格最低点」が載っている場合があります。自分の得点と合格最低点を見比べても、実力の不足度合いが把握できます。

納得いくまで復習する

答え合わせが終わったら、納得がいくまで復習しましょう。実力が及ばずにどうしても手が出ない問題以外は、自信を持って解けるようになるまで復習します。

もしかしたら、次の模試で同じタイプの問題が出るかもしれません。共通テストや私大入試で、似た問題に会う可能性もあります。

その大学ではまったく同じ問題は出題されませんが、別の受験機会では似た問題がだされる場合があることを踏まえ、解法を自分のものにしておいてください。

赤本はいつやればいい?時期別おすすめの使い方

「赤本って、いつからやればいいですか?」

これも予備校ではよく耳にする相談です。国公立大学なら共通テストが終わらないと出願校は決まりませんし、私立大学もいつごろ取り組めばよいのか迷いますよね。

漠然と「赤本は高3になってから」というイメージもある赤本に取り組むベストの時期と、それぞれの時期の狙いを解説します。

赤本おすすめの時期は「高3夏休み」と「高3 11月以降」!

赤本を活用するおすすめの時期は2回、「高3の夏休み」と「高3の11月以降」です。それぞれの時期の目的を表にまとめました。

◎ 赤本に取り組むおすすめの時期と狙い

| 時期 | 狙い |

| 高3 夏休み |

|

| 高3 11月 |

|

| 高3 12月 |

|

| 高3 1~2月 |

|

国公立大を受験する人は、12月~1月はマーク式の共通テスト対策に特化した勉強になります。それまで記述中心に勉強していたとしても、この2か月の間に「記述式問題の解き方、感覚」は忘れてしまう人が多いもの。

共通テストが終わったらすぐに二次試験対策に頭を切り替えてください。初めの数日は「記述の感覚」がなかなか戻らずいらだつかもしれませんが、だからこそ1日でもはやく切り替えることが大事ですよ。

赤本に取り組む際の注意点

赤本は過去問集、つまり「受験生を選抜するために使われた問題」を収録した本です。取り組みによって受験生の実力を伸ばすことが目的の問題集や参考書とは、そもそも性質が違うと押さえておいてください。

そのため、赤本には一般の問題集や参考書では考えられないページがよくあります。赤本の特性を踏まえつつ、取り組む際の注意点を4つ解説します。

解答・解説が十分ではない

「赤本は解説が不十分」「赤本の解説を読んでも、ちっともわからない」、これは受験生が毎年ボヤく一言です。

赤本を見てみるとわかりますが、解答・解説に割かれているページはわずか2~3ページしかありません。中には解説がない問題もあります。

過去問には「入試本番の問題は解き直さない」「同じ問題は二度と出題されない」前提があります。また赤本は「過去問の公開」が役割でもあるため、一般の問題集ほど解説を充実させる必要がないのです。

赤本の解説は学校や塾の先生に頼るのがおすすめです。

文字が小さくて読みにくい

入試本番の問題は、B4~A3ほどの大きな紙に印刷されています。ところが、赤本はA5サイズです。

本番の問題は、半分程度のサイズに縮小されて赤本に印刷されます。文字が小さく、細かくなってしまうのはやむをえないことです。

英語の長文などあまりに文字が小さく、読み進めるのに支障が出る場合は、拡大コピーして使ってみてください。

一冊ではボリュームが足りない場合がある

赤本一冊に収録される年数は、大学によって異なります。少ない大学だと2~3年分しか載っておらず、練習量として十分ではありません。

過去問を解いておく年数の目安は、以下のとおりです。

- 第一志望:7~10年分

- 第二志望以下:3~5年分

もし収録されている年数が足りない場合は、バックナンバーを購入し対策しましょう。赤本はブックオフなどのリサイクル書店でも多数取り扱われています。

出題傾向は変わる可能性がある

第一志望で7~10年分、第二志望以下は3~5年分の過去問を解きますが、「今年も同じ傾向で出題されるとは限らない」点だけは忘れないでください。ある年、突然、ガラリと傾向が変わるのもよくあることです。

過去問は、あくまで「傾向」を知るのが目的です。傾向は、いつ変わってもおかしくありません。

「入試当日、問題用紙を開いたら見たこともないタイプの問題ばかりで、焦った」と話す先輩は、毎年います。傾向が変わっても落ち着いて取り組めるよう、柔軟な対応力も身につけておいてください。

赤本に関するQ&A

ここからは、赤本について先輩たちからよく寄せられた質問に「Q&A」形式で回答します。「いまさら聞きにくい…」と感じる内容が、ここで解決できるかもしれません。

赤本を理解し、正しく使いこなせるようになるためにも、最後までチェックしてみてください。

Q.赤本と「青本」「黒本」の違いは?

大学受験の世界には、「赤本」のほかに「青本」「黒本」と呼ばれるものもあります。いずれも表紙の色から、そう呼ばれます。

「青本」は、駿台が出版している大学の過去問集です。難関大学のみ出版されており、収録年数は5年分、解説が充実しています。

「黒本」とは、河合塾が出版する共通テスト(センター試験)過去問集です。収録年数は科目によって異なります。解説が非常に丁寧なため、自学にも向いています。

Q.赤本は買うべき?併願校の分はどうすればいい?

A.第一志望校(受験予定大学)の分は、買うことをおすすめします。何度も繰り返し使うものですし、学校や塾に最新年度のものが用意されているとは限らないからです。

また「志望大学の赤本を目に入る場所において、モチベーションを高めた」という先輩もいるように、「〇〇大学」と学校名が入った赤本は気持ちを引き締めてくれるもの。やる気もでるので手元に置いておくと良いでしょう。

併願校の分は無理に買う必要はありません。学校や塾で借りる、インターネットでダウンロードするなどでも十分対策できます。次の項目で過去問をダウンロードできるデータベースについてまとめましたので、合わせてチェックしてくださいね。

Q.赤本を安く買う方法は?

赤本を安く買う方法は、以下の2つです。

- ブックオフなどの古書店を利用する

- メルカリ、ヤフオクなどフリマサイトを利用する

また受験を終えた先輩から譲ってもらう方法もあります。

ただし新品ではないものは、書き込み・破損の可能性がある点は押さえておきましょう。

Q.赤本はすべての大学分が発刊されている?

赤本は、ほとんどすべての大学分が発刊されています。

ただし「新設大学・学部」は、当然ですがありません。また受験者数が少ない大学は出版されていない場合もあります。

志望大学の赤本が出版されているかどうかは、赤本の公式サイトから大学名で検索できます。

Q.赤本は何年分解けばいい?

赤本は大学によって収録されている年数に差がありますが、5~8年分ほど解けば、傾向や難易度を知り、時間配分の練習をするのにも十分でしょう。

個別試験で理科を使う受験生は、2015年の学習指導要領改訂に気を付けてください。2015年度以前の問題には現在は出題されない内容が含まれていたり、教科の名称が異なることもあります。

Q.間違えた問題の解き直しは必要?

解きなおしは必要です。

もちろん本番は解きなおしはできませんが、受験勉強の段階では「1問でも解ける問題を増やしておく」ことが最重要!答え合わせをした後、できるだけはやく解きなおしをしてみてください。

Q.赤本の解説が不十分なとき、インターネットの解答例を参考にしても良い?

インターネットの解答例を「参考」にするのは構いません。中には「元予備校講師」「元高校数学教諭」といった肩書を持つ方が、解答例や解説を公開している高品質なサイトもあるからです。

ただし、インターネット上の情報を鵜呑みにするのは危険です。できれば学校や塾の先生に確認してもらうと良いでしょう。

また稀に、赤本の解答が間違っているケースもあります。不安を感じたら自分で判断するのではなく、かならず先生に確認する姿勢が大切です。

Q.いまの実力では解けそうにない。それでも解くべき?

結論から言うと「解くべき」です。『赤本を解く目的』でも先述したように、赤本は「解ける」ことが大切なのではなく、「本番で解ける自分になるために、いまはまだ足りない実力」を明確にするのが目的だからです。

解けそうにないと感じる受験生ほど、チャレンジしてみてください。

自分の実力と過去問とのギャップを自覚した日が、本当の受験勉強のスタートとなります。

赤本と併用も!過去問をダウンロードできるデータベース一覧

最後に、大学の過去問を無料でダウンロードできるデータベースをご紹介します。赤本を買わなくても過去問が手に入るので、とても便利ですよ!

それぞれ特徴がありますので、志望大学や自分の状況に合わせて使ってみてください。

◎ 大学過去問データベース一覧

※いずれも無料会員登録が必要です。

| 名称 | 注意 |

| 東進ハイスクール(東進 大学入試問題過去問データベース) |

|

| 河合塾(大学入試情報サイトKei-net) |

|

| パスナビ(旺文社) |

|

その他、ホームページで過去問を公開している大学も数多くあります。ぜひ調べてみてください。

赤本の効果的な対策ができる!オンライン家庭教師ピース

赤本対策を一人で進めるのは、実はとても難しい学習です。とくに初めて大学受験に挑む高校3年生は、「何を、どこまでできるようにすれば良いのか」がわからないためです。さらに解答・解説が不十分なため、解いたあとの復習にも苦労します。

赤本の学習を効率良く進めるには、「いつでも質問できる環境」を確保しておくことが欠かせません。

そこでおすすめなのが、オンライン家庭教師です。自宅にいながらマンツーマン指導が受けられるオンライン家庭教師なら、周囲の目を気にせず、自分のペースで赤本の勉強を進められます。塾の机に赤本を置いておいたために、周囲に志望校がバレるといった心配もありません。

初めての赤本チャレンジから解けるようになるまでの学習計画立てまで、オンライン家庭教師ピースにおまかせください。

>>オンライン家庭教師ピースへのお問い合わせ・体験授業お申し込みはこちらから

まとめ

赤本を手にすると、「本当に受験生なんだ」と感慨もひとしおです。しかしいざ解いてみると、手も足も出ないことは珍しくありません。

でも落ち込まなくて大丈夫です。

赤本に入っている問題はそもそも、入念に受験準備を整えてきた2月時点の受験生に差を付け、選抜するのが目的だからです。まだ受験準備が終わっていない高校3年生が解けなくても、当たり前なのです。

だからこそ、夏休みには「敵」を正しく知っておきましょう。「彼を知り己を知れば百戦殆からず」です。過去問のレベルと自分の実力を客観的に把握し、残りの期間で合格できる計画を立ててください。

学習計画の立て方に困ったら、オンライン家庭教師ピースご相談ください。受験生一人ひとりの目標や志望校、現状に合わせて最短距離の学習計画をご提案します。