内申点の平均はどれくらい?偏差値は?計算方法や高校受験で必要な場面、上げる方法も解説

「内申点って、平均はどれくらい?」「オール3=平均的?」、こんな疑問を持つ中学生や親御さんは少なくありません。生徒とご家庭に開示されることがない内申点は、受験のブラックボックス。不確かな情報も流れやすく、不安があおられやすいのです。

この記事では、高校入試における内申点の役割や平均点、内申点を上げる取り組みなどについて解説しました。

内申点について理解を深め、第一志望合格に必要なことを知るヒントとしてください。

内申点と平均

はじめに内申点と、内申点の平均、計算方法などを解説します。難しい箇所もあるかもしれませんが、できるだけわかりやすく解説しますので読んでみてください。

はじめに内申点と、内申点の平均、計算方法などを解説します。難しい箇所もあるかもしれませんが、できるだけわかりやすく解説しますので読んでみてください。

内申点と平均(東京都の例)

内申点とは、9教科の評定(成績)を5段階で算出した点数です。満点は「9教科×5段階=45点」となります。

「5段階評定なら中央値3×9教科=27点が平均点?」と思うかもしれませんが、実は平均点は30~33点といわれます。平均点が27点にならないのは、評定分布を見るとわかります。

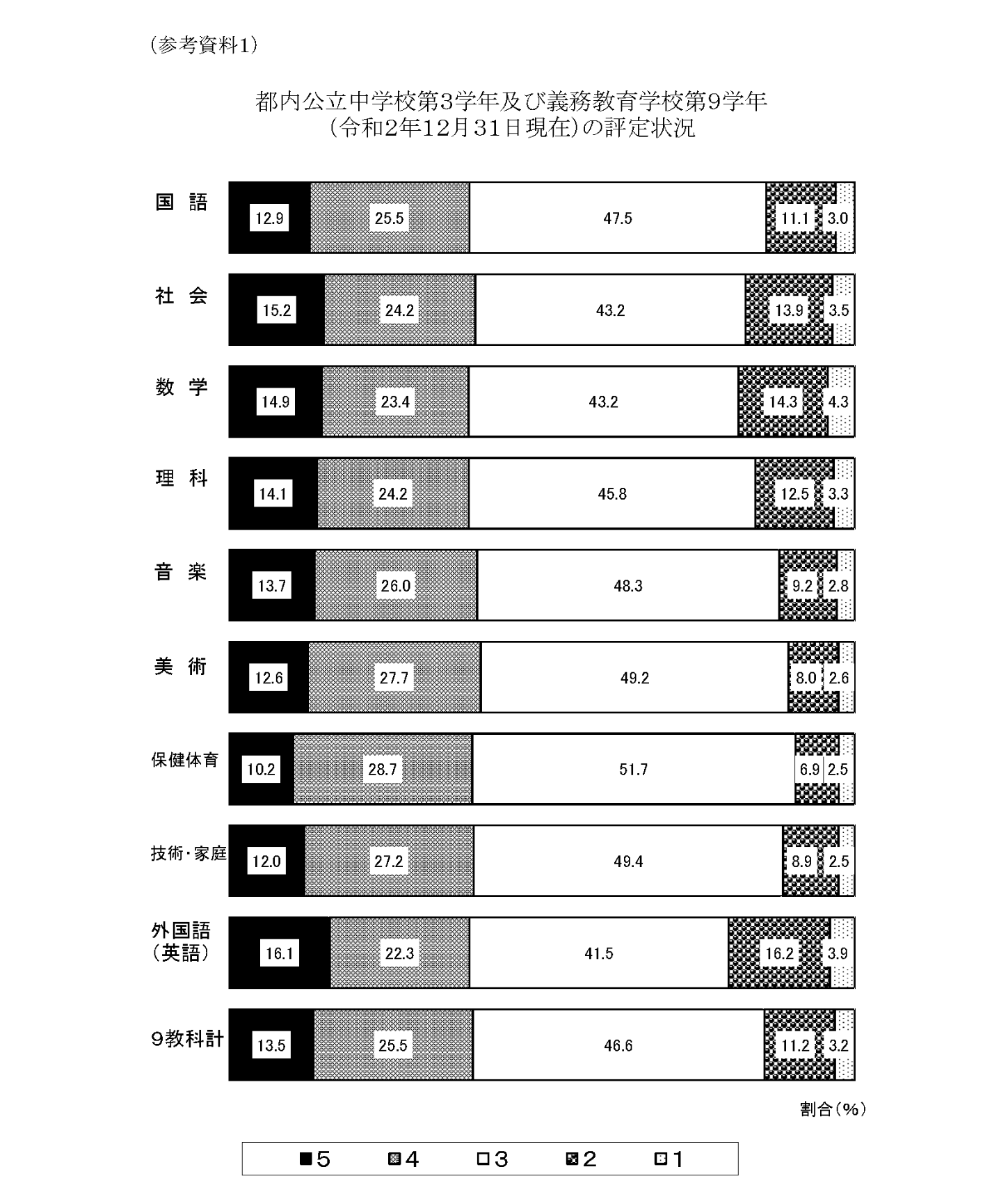

下の図は、東京都教育委員会が公表している、中学3年生の評定分布です。5~1の各評定の人数割合にバラつきがあるとわかります。評定3が最も多く、次いで4、5の割合が多めです。

引用:「都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年(令和2年12月31日現在)の評定状況の調査結果について」|東京都教育委員会

引用:「都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年(令和2年12月31日現在)の評定状況の調査結果について」|東京都教育委員会

内申点平均が27にならないのは「絶対評価」だから

平成14年度以降、小中学校での評価方法は「絶対評価」になっています。

絶対評価とは、「生徒が各教科の目標に対してどれだけ実現できたか」を評価する方法です。たとえばテストの点数と評価の関係性は、おおむね次のようになっています。

| 評定5 | 90~100点 |

| 評定4 | 80点~90点 |

| 評定3 | 40点~80点 |

| 評定2 | 20点~40点 |

| 評定1 | 0点~20点 |

極端な話、「全員が90点以上なら、評定も全員5になる」のが絶対評価です。

絶対評価の前は、「周りと比べてどれくらいできるか」を評価する相対評価が用いられていました。

相対評価では各評定に割り当てられる人数が決まっていたため、平均点はかならず3になります。

| 評定5 | 生徒数の7%につける |

| 評定4 | 生徒数の24%につける |

| 評定3 | 生徒数の38%につける |

| 評定2 | 生徒数の24%につける |

| 評定1 | 生徒数の7%につける |

評価方法が絶対評価に変わったことで、生徒一人ひとりを公平に評価できるようになりました。ただし相対評価では存在した人数の割り振りがなくなったため、平均点=中央値ではなくなったのが現在の内申点の特徴です。

高校入試における内申点計算方法は都道府県ごとに異なる

内申点がもっとも気になるタイミングは、高校入試でしょう。実は、高校入試において内申点がどのように扱われるかは、公立高校は都道府県によって・私立高校は学校によって異なります。

内申点がもっとも気になるタイミングは、高校入試でしょう。実は、高校入試において内申点がどのように扱われるかは、公立高校は都道府県によって・私立高校は学校によって異なります。

さらに調査書に記載される内申点の学年も、地域によってそれぞれ異なります。ある都道府県は「中1から中3まで」、別の県は「中3のみ」というケースもあるのです。

中1の内申点から見られるにもかからわらず、中3になって急に頑張りだしても総合評定は上がりません。

お住まいの地域、また志望校の内申点の扱いは、事前にチェックしておきましょう。

◎ 内申点の扱い方はここでチェック

- 公立高校は、都道府県教育委員会の「高校入試」ページ

- 私立高校は各学校の募集要項

首都圏の内申点計算例

例として、東京都・神奈川県・千葉県の公立高校入試で、どのように内申点が扱われるか紹介します。

| 中1 | 中2 | 中3 | |

| 東京都 | - | - | (5教科×5段階評定)+ (実技4教科×5段階評定×2倍) =65点満点 |

| 神奈川県 | - | 9教科×5段階評定=45点満点 | 9教科×5段階評定×2倍 =90点満点 |

| 千葉県 | 9教科×5段階評定=45点満点 | 9教科×5段階評定=45点満点 | 9教科×5段階評定=45点満点 |

※ 千葉県は各学年45点満点、合計135点満点に対して、各高校が定めるK値を乗じます。K値は原則的に1であり、0.5~2の範囲内におさまるよう設定されます。

「内申点がオール3」だと偏差値はどれくらい?

内申点の平均は、45点満点中30~33程度です。つまり評定がオール3(合計27点)だと、平均点には届かないことになります。

内申点の平均は、45点満点中30~33程度です。つまり評定がオール3(合計27点)だと、平均点には届かないことになります。

偏差値は「平均点=50.0」です。つまりオール3は平均以下のため、偏差値50には到達しません。評定オール3の偏差値は、40~45程度といわれます。

内申点がオール3だと偏差値40~45の高校しか選べない?

評定がオール3だと、偏差値は40~45です。だからといって、偏差値40~45の高校しか目指せないわけではありません。もう少し偏差値が高い高校を目指すことも可能です。

秘密は、合否判定の方法にあります。

高校合格は内申点だけで決まるのではなく、学力検査の得点や調査書の記載内容などを総合的に評価し、決定されます。

多くの高校は、調査書(内申点)と学力検査の評価比率を「5:5」~「1:9」で設定します。当日の学力検査結果を重視する高校の方が多いのです。

内申点がオール3でも、本番で十分に得点できれば偏差値45以上の高校に合格する可能性も十分あります。

もし内申点に不安がある場合は、学力検査で得点できるよう勉強に力を入れましょう。

結局、「内申点」「調査書」「通知表」、何が違う?

高校入試では、「内申点」「調査書」「通知表」など似て非なる言葉がたくさん登場します。あらためて、それぞれの違いを理解しておきましょう。

高校入試では、「内申点」「調査書」「通知表」など似て非なる言葉がたくさん登場します。あらためて、それぞれの違いを理解しておきましょう。

内申点とは

内申点とは、内申書(調査書)に記載される成績をいいます。「評定」と同義です。内申書に記載される際は、「9教科×5段階評定=45点満点」です。

合否判定では教育委員会、学校ごとの規定に従って内申点を換算して使う場合もあります。

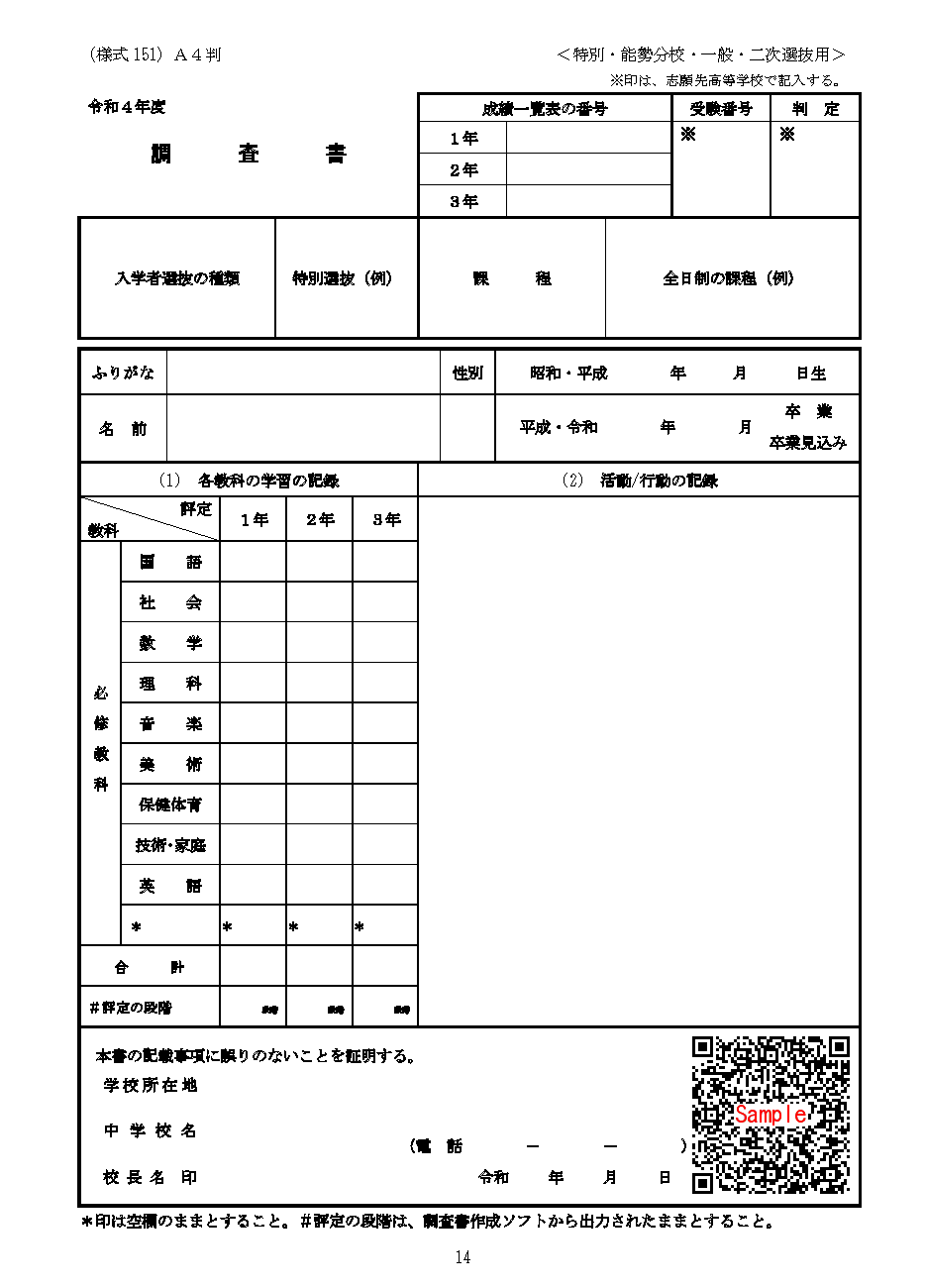

調査書とは

調査書とは、高校入試に際して中学校から高校に送られる書類の1つです。生徒一人ひとりの成績や学校生活について、記録されています。合否判定資料としても用いられます。

通知表とは

通知表は、学期ごとに学校から生徒に渡される学業成績等の記載です。「通信簿」「成績表」とも呼ばれます。

教科別の評定や観点別評価、また書ききれない内容を文章で記述する「所見欄」など、さまざまな項目があります。

調査書にはどのような内容が記載される?

高校入試の合否判定に使われるのは「調査書」です。ただし、調査書は中学校の先生が作成し高校に直接送られるため、受験生や親が中を見ることはできません。

高校入試の合否判定に使われるのは「調査書」です。ただし、調査書は中学校の先生が作成し高校に直接送られるため、受験生や親が中を見ることはできません。

気になる調査書にはどのような内容が書かれているのか、チェックしてみましょう。

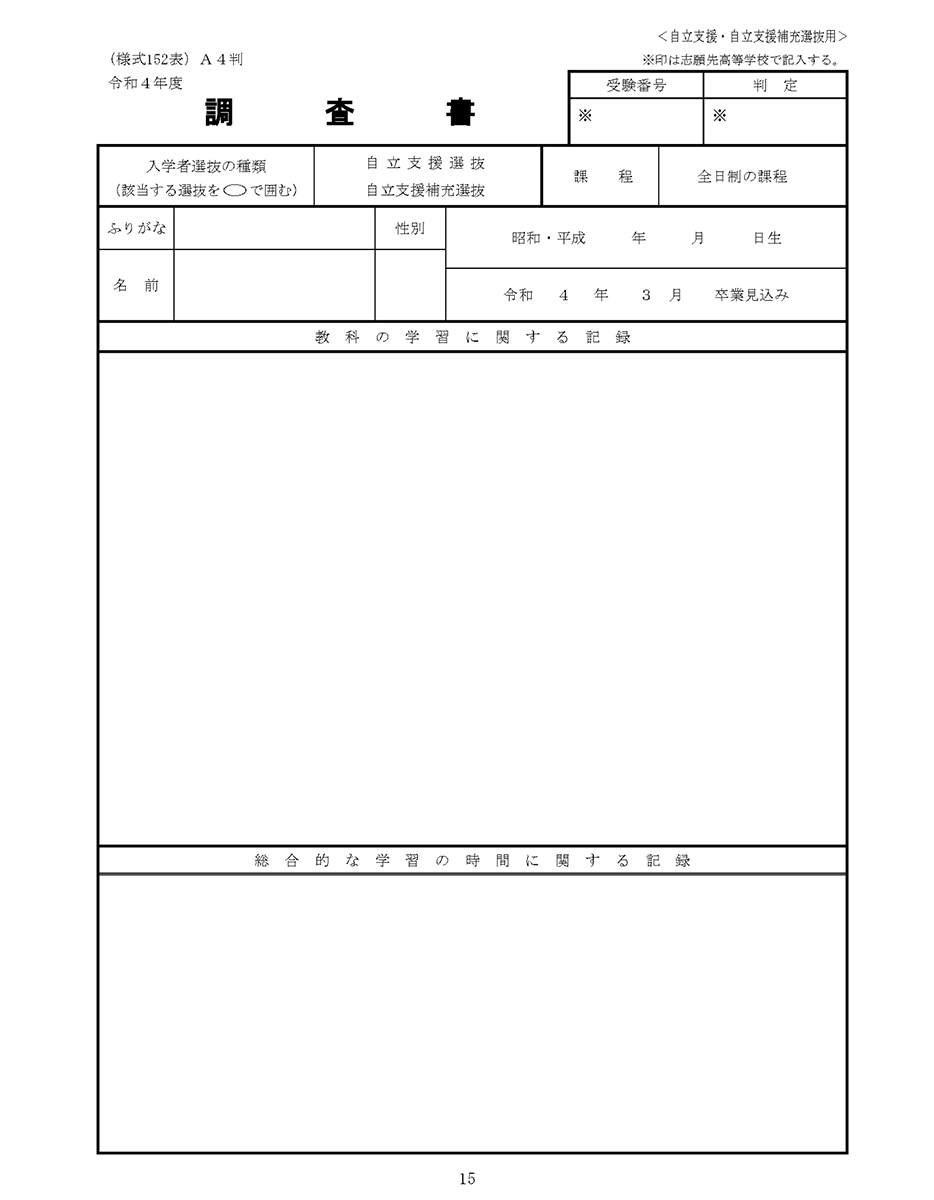

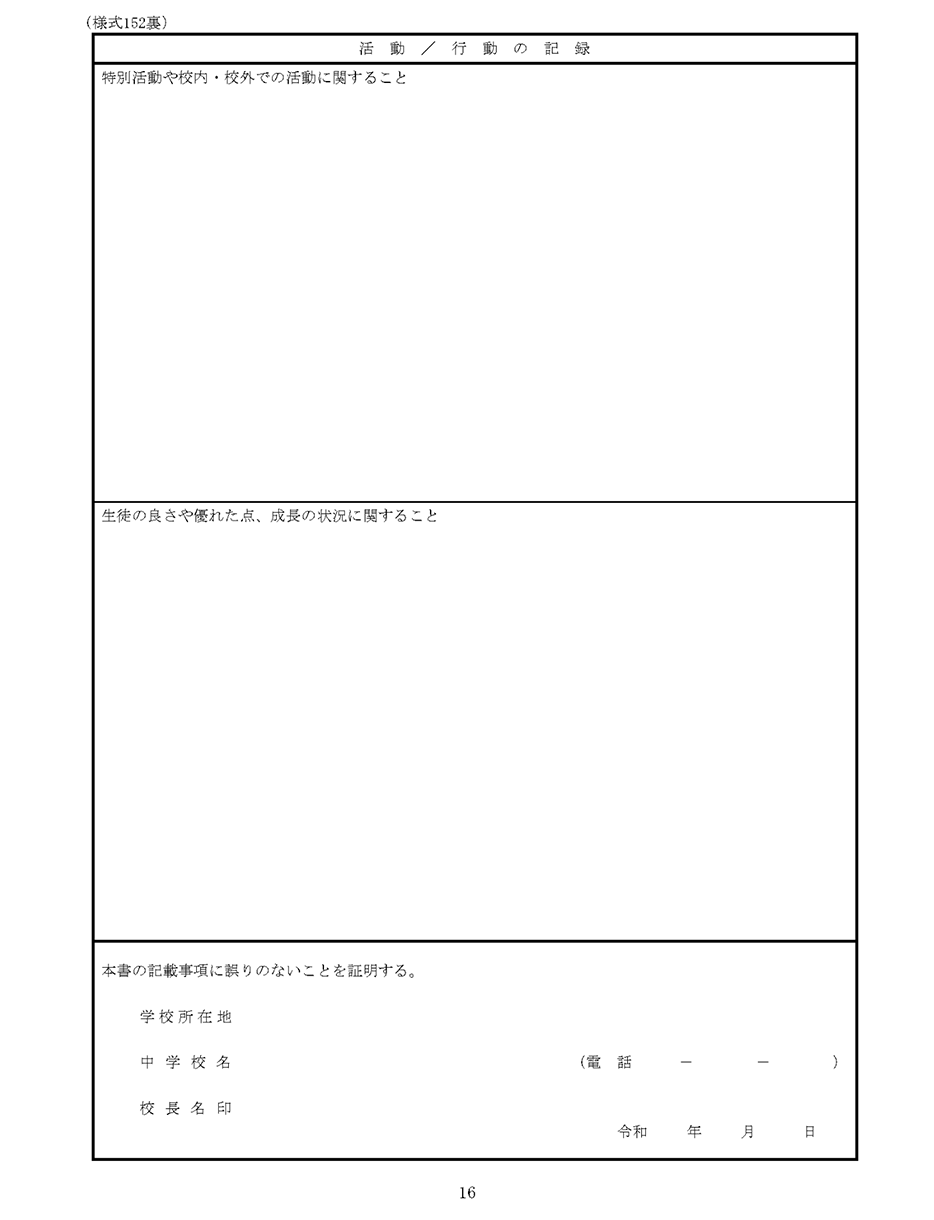

調査書の様式

教育委員会ホームページでは、様式のフォーマットを公開しています。例として大阪府教育委員会の調査書の例を紹介します。

どの都道府県も、おおむね同じ様式となりますので、参考にしてください。画像は全部で3枚あります。

引用:様式集|大阪府教育委員会(以下同)

引用:様式集|大阪府教育委員会(以下同)

調査書に書かれる内容

調査書に書かれている主な内容は、次の4つです。

- 名前等の基本情報

- 各教科の学習の記録

- 学習の時間の記録(欠席日数)

- 総合所見・行動の記録・特別活動等の記録

内申点がかかれるのは、「2. 各教科の学習の記録」です。9教科×5段階評定が記入されます。都道府県によっては学習の姿勢や思考力、知識などを「観点別評価」として併記する場合もあります。

生徒会活動や部活動が記入されるのは、「4. 総合所見・行動の記録・特別活動等の記録」です。検定や資格の取得実績も、ここに記入されます。

内申点は高校入試にどのように影響する?

「内申点が低いから高校に受からないのでは」「内申点が低いと入試で不利?」など、不安な気持ちになる受験生も多いかもしれません。

「内申点が低いから高校に受からないのでは」「内申点が低いと入試で不利?」など、不安な気持ちになる受験生も多いかもしれません。

内申点は入試で重視される指標ですが、実際に使われる場面や評価方法についてはあまり知られていません。

ここからは高校入試で内申点がどのような役割を果たすか、解説します。

高校入試で調査書が使われる場面

内申点、正確には内申点が記載された調査書が高校入試で使われる場面は、ずばり「合否判定」です。

高校入試は、教育委員会ごと、または学校ごとに調査書をどれくらいの割合で合否判定資料として用いるか決まっています。

たとえば、東京都立高校では「調査書3に対し、学力検査は7」の割合で評価します。お隣の神奈川県では、「内申点4に対し、学力検査4」、つまり1:1です。残りの2割は面接で評価する高校が多く見られます。

調査書は、合否判定で少なくない比重を占めることがわかります。

調査書は特別選抜や推薦入試でも重視される

3月の学力検査選抜に先だって行われる特別選抜や推薦入試でも、調査書は合否判定資料として重視されます。

たとえば東京都の推薦入試では、総合成績に占める調査書点の割合は最大50%まで高めることが認められています。

私立高校は出願条件になることもある

私立高校の推薦入試では、調査書の評定が出願基準になるケースも少なくありません。とくに難関私立高校によく見られます。

5教科、ないしは9教科の評定平均が3.5~4以上とする高校が多いようです。

内申点を上げたい!なにをすれば良い?

「内申点は先生がつけるから、自分ではどうしようもない」と思っていますか?実は内申点は、日々の努力で上げられます。

ここからは内申点アップに直結する取り組みを、3つ解説します。

定期テストの成績を上げる

現在、内申点は絶対評価で付けられていると先に書きました。多くの中学校が、絶対評価の基準として定期テストの得点を用いています。

定期テストの点数を上げるのは、内申点アップでまず取り組むべき課題です。

一般的にテストの点数と評定との関係は、以下のとおりだと言われています。

| 評定5 | 90~100点 |

| 評定4 | 80点~90点 |

| 評定3 | 40点~80点 |

| 評定2 | 20点~40点 |

| 評定1 | 0点~20点 |

評定を上げたい場合は、一つ上の評定に入れるような得点を目指すことが大切です。普段、60点くらいの点数なら、頑張って85点を目指してみましょう。80点では評定は3のままかもしれませんが、85点なら評定4に上がる可能性が高くなります。

授業や学習活動に積極的に参加する

テストの得点は、確かに内申点に大きく影響します。しかしそれだけで内申点が決まるわけではありません。

内申点はテストの得点に加え、授業への参加態度や学習態度、意欲なども加味して決まります。

授業には真面目に、積極的に参加するようにしましょう。主体的な学習態度は、良い評価につながります。

提出物は期日を守りしっかり取り組む

先生は、宿題やレポート、作品などの課題の提出状況も見ています。提出物は、かならず期限内に、完成したものを出す姿勢が大切です。

内申点で重要なのは部活よりも学業成績!

内申書は「どんな中学校生活を送っていたか」を示すものとして、中学校が受験する高校に提出し、高校側は入試の合否を判定するための材料にします。

基本的に、内申点は9教科の5段階評価を基にして決まり、当日の試験の点数に加点されます。

つまり一般的な入試では、内申書の中で点数として加点される「内申点」が最も重要です。

そのため「部活をやっていなかった」「途中でやめてしまった」「目立った成績を残していない」という人も、心配しすぎる必要はありません。

また、内申点は「中学3年生の成績で決まる」と思われがちですが、都道府県によっては2年生・3年生の成績で評価されたり、中学3年間の総合成績で評価されたりするところもあります。

内申点に最も大きな影響を与えるのは、何よりもまず学業成績であることを最初に理解しておきましょう。

内申点と部活の関係は都道府県によって異なる

何より学業成績が重要となる内申点ですが、そこに部活が関係しているかどうかは都道府県によって異なります。

そのため、自分が受験を予定している都道府県が、どのように評価しているかをチェックしておくことが重要です。

ここでは、実際にどんな評価の仕方に分かれているかの例を解説していきます。

パターン①:「総合的に判断」

内申書には、教科ごとの成績によって決まる内申点のほかに、部活動や委員会活動の記録や、学校生活をどのように送っていたかの所見が記載されるのが一般的です。

合否を決める際は、それらを「総合的に判断する」としている都道府県もあります。

例えば福岡県では、学力検査や内申点で一定数の合格者を決め、残りの合格者は「各教科の評定の数値以外の記載事項を重視しながら」総合的に判断して決めるという方式をとっています。

ほかにもどんな基準で評価するのか、どう総合的に判断するのかといった判断の仕方もさまざまです。

内申点が最も重要であることは変わりありませんが、自分が受ける自治体の評価方法はしっかりと調べておく必要があるでしょう。

パターン②:「積極的に取り組んだ者は選抜に配慮する」

中には「積極的に取り組んだ者は選抜に配慮する」と明確に示している場合もあります。

たとえば、内申書の評価は各学校が定める選抜基準で決めているという埼玉県内の高校の中には「調査書の『特別活動等の記録』を重視し、特に部活動・生徒会活動等に積極的に取り組んだ者の選抜に配慮する」と記載がある学校もあります。

参考: 県立浦和北高等学校(普通科)令和6年度入学者選抜基準

このように、学校によって異なる基準を設けている場合もあるため、受験を少しでも視野に入れている学校の評価基準を早めに調べておきましょう。

パターン③:「その他」

その他「部活動は評価しない」「内申点のみを見る」としている都道府県もあります。

その程度にも幅があり「部活動を評価の対象にしない」と明確に回答している都道府県もあれば「面接で参考にする程度」「そもそも内申書に部活動の成績は記載せず、面接で評価する」など、さまざまです。

最近では、内申書評価の不透明さから、入試改革を進めている自治体もあります。

高校入試の評価基準も、今後徐々に変わっていく可能性があるでしょう。

内申点と部活の関係を考えるときに大事なこと

こうした自治体ごとの違いを踏まえ、内申点と部活の関係を考えるときに大事なことを説明していきます。

高校入試を控えている人は、受験校の選択肢を考えたり、内申点対策の方向性を考えたりするヒントにもなるため、参考にしてみてください。

自分の都道府県の評価方法を確認する

まずは、自分の都道府県の内申書評価の方法を必ず確認しましょう。

学校などで先生に確認するのも一つですが、公立高校の場合は各自治体のホームページで「公立高等学校入学者選抜基準」という形で詳細を掲載しているところもあります。

友達から聞いた話やうわさを頼りにするのではなく、必ず公式の情報で確認するようにしましょう。

なお、評価基準は年度ごとに変更される場合もあるため、必ず最新の情報を確認してくださいね。

私立や推薦入試などでは評価基準となることも

公立高校とは違い、私立高校は学校ごとに独自の評価基準を設けています。

中には学業成績以外に、中学校生活の所見や活動を重視して評価する学校・コースなどもあるでしょう。

また、公立でも学校独自の評価基準を設けているところや、推薦入試のみで評価の対象になる場合もあります。

都道府県の受験要項はもちろん、各学校・各コースの評価基準についても細かく確認しましょう。

顕著な成績がある場合は受験に活かすのもあり

部活で顕著な成績をおさめた経験のある人は、その強みを受験に活かすことも一つです。

「顕著な成績」の基準も学校によってそれぞれですが、基準を満たしていれば有利に受験を進めることができるかもしれません。

特に、高校でも同じ部活を続けてより活躍したい人は、受験に活かせないか検討してみるといいでしょう。

スポーツ推薦入試を選ぶ

主に私立高校で、スポーツ推薦入試を行っている学校もあります。

部活動において高校側が提示する基準を満たしていれば、その枠で受験することが可能です。

高校でもその部活を続けることが前提となっており、スポーツ科と呼ばれるコースに入る場合が多いでしょう。

強豪校になればなるほど、中学時代の成績や活躍の大きさが評価されるため、狭き門となっていきます。

部活が評価される高校を受験する

スポーツ推薦は難しくとも、部活での活躍を活かして受験したいという人は、それが評価基準に入る高校を探して受験するといいでしょう。

もしも行きたい学校にそうした評価基準がない場合では、面接試験を設けている学校も視野に入れてみるのがおすすめです。

面接では「中学校で頑張ったこと」などがよく質問され、部活での活躍をアピールするチャンスが豊富にあります。

このように、部活での活躍を面接試験で活用するのもおすすめですよ。

内申点対策ならオンライン家庭教師がおすすめ

「内申点を上げたい」と思っても、自力で効果的な対策ができるかというと、中学生には荷が重いかもしれません。

「内申点を上げたい」と思っても、自力で効果的な対策ができるかというと、中学生には荷が重いかもしれません。

内申点アップには、勉強への意欲が高まるような総合的なサポートをプロから受けるのがおすすめです。

注目は「オンライン家庭教師」です。マンツーマンで自分に合った指導が受けられるため、本当に必要な部分を効率良く押さえた対策ができます。

オンライン家庭教師はパソコンやデバイスを使い、自宅で指導を受けます。塾にわざわざ移動する必要がなく、部活で忙しくても帰宅後に受けられる点も人気の秘密です。

オンライン家庭教師ピースは、お子さんと講師の相性を重視することで定評があります。思春期のお子さんにやる気を出させるプロの指導を、ぜひ体験してみてください。

まとめ

内申点は、高校入試の合否判定で重要な評価資料となります。絶対評価で付けられるため、平均点は中央値の27ではなく、やや上の30~33程度です。内申点がオール3だと偏差値は40~45となり、志望校まで距離ができてしまう受験生もいるかもしれません。

志望校に合格するためには、「内申点を上げる日々の努力を続けること」「当日の学力検査で十分に得点すること」の2点が大切です。日々の学習やテスト対策、受験勉強を、ポイントを押さえて効率よく進められるよう工夫しましょう。

必要に応じてプロのサポートを受けるのもおすすめです。自宅でマンツーマン指導が受けられるオンライン家庭教師なら、お子さんのニーズとペースに合った授業が実現します。